Klein gegen Groß: -Vermieter, -Sparer und mehr

Datenlagen, Zahlenspiele, Beziehungslogiken und

post-/neoliberaler Kulturkampf bis hin zur fossilen Konterrevolution

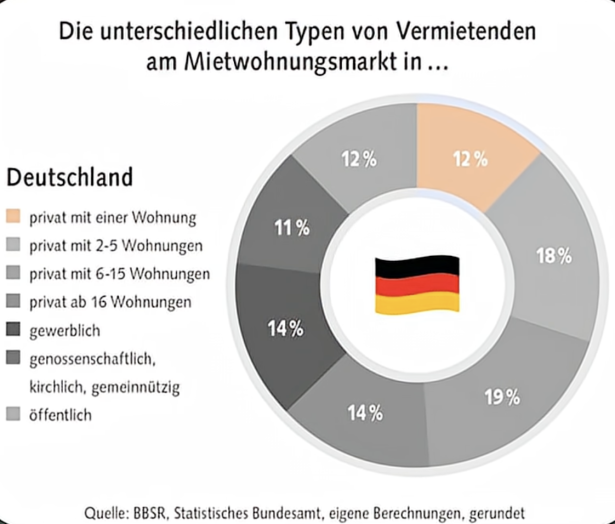

Maurice Höfgen verweist auf eine wiederkehrende pauschale Abwehr des „Talkmasters“ Markus Lanz gegen Kapitalertragssteuern am 10.02.2026. Lanz behauptet da im Gespräch mit SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, dass rund 2/3 des deutschen Mietwohnungsmarktes in der Hand von „Kleinsparern“ 1 seien. Wie aber die 64% der von „Privatpersonen“ vermieteten Wohnungen und die restlichen 36% öffentlich, in dem Sinne: „(föderal-) staatlich organisierten Mietwohnungsbesitzern“ demgegenüber sich per se aufschlüsseln, das verdeutlicht Maurice dann auch sogleich mit Hilfe von Daten vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung BBSR. Dort wird deutlich, dass es da ganz verschieden große, über die 1-2 Mietwohnungen von „Kleinsparern“ 1 hinausgehende Besitzmengen gibt, zumal hinter den 64% „privatwirtschaftlich organisierten Mietwohnungsbesitzern“ nur 13% aller Haushalte stecken 1:

Im Uhrzeigersinn ab 12:00 mittags betrachtet besitzen also 12% „Privatpersonen“ 1 gerade mal eine, 18% 2-5 und 19% 6-15 Mietwohnungen. 19% besitzen dann bei diesen privatwirtschaftlich vermieteten 16 und mehr Wohnungen. Der nicht im Besitz von de jure „Privatpersonen“, nach Lanz: „Kleinsparern“ 1 befindliche Rest, 36 (-37%) dann des Mietwohnungsbestandes: 14% der Wohnungen sind gewerblich vermietet. Weitere 11% werden von genossenschaftlich, kirchlich und gemeinnützig organisierten Trägern vermietet. Dazu kommen dann noch 12% direkt von der „öffentlichen Hand“ vermietete Wohnungen. Diese befinden sich sowohl in staatlichem, als auch in kommunalem und / oder föderalem Besitz. Also unter Verwaltung des Bundes, des Landes oder der jeweiligen Kommune. Auch hier sind zudem also vielfältige Konflikt- und / oder Verhandlungsräume zwischen öffentlichen und privaten Besitztiteln und den entsprechenden Rechts- und (Ver-)Handlungsräumen gegeben.

Maurice Höfgen betont dazu zudem, dass auch Vermieter größerer Mietwohnungsbestände zumal häufig von staatlichen „wohnungsbezogenen Sozialleistungen“ 1 profitieren. Dazu gehören neben „Wohngeld“ auch Beiträge etwa für Obdachlosenunterkünfte, wie sie hier vorher schon dargestellt wurden auch als Geschäftsmodelle einzelner „privatwirtschaftlich organisierter Vermieter“.2 Diese stehen also 36-37% „öffentlich, in dem Sinne: (föderal-) staatlich organisierten, oft großflächig agierenden Mietwohnungsbesitzern“ gegenüber. Wie groß auch da der Anteil der Geschäftsmodelle ist, die gleichfalls vom Mangel an Boden und Wohnraum profitieren und sich zudem dabei auch aus anderen staatlichen oder föderalen Töpfen, also etwa den „Sozialkassen“ zumindest zeitweise auch spekulativ nähren: das kann und soll hier nur angedeutet und gemutmaßt werden. Das „spekulative Momentum“ per se jedoch, ob mit Zahlen und Daten hinterlegt oder nicht vermag hier so keinen weiteren Hinweis zu wirklich effizientem UmBAUwendenWeiterBAUdenken + handeln auch nur einer einzigen bezahlbaren örtlichen Wohnung zu geben.

Der hier eher ratlos überfordert der willkürlich grob pauschalisierenden Aussage Lanz‘ gegenübersitzende junge SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und andere Politiker etwa der Grünen konnten auch andere völlig abstrakte Zahlenspiele zuletzt nicht wirklich lösen. Das nationale Bruttoinlandsprodukt BIP als „Schlüsselindikator für die Wirtschaftsanalyse“ 3 wird für 2026 mit 4.800-4.900 Mrd. € angegeben / prognostiziert. 4,8 - 4,9 Billionen Euro sind eine wenig aussagekräftige abstrakte Zahl. In den letzten Jahren lag das BIP zwischen 4,2-4,5 Bio. Euro. Also 4.2-4.5 und dahinter 11 Nullen. Auch das sagt, abgesehen von einem prognostizierten BIP-Wachstum 2026 von 0,8-1,2% 3 erst einmal nicht so viel. Und: dass diese Zahlen den jungen Kollegen nicht ad hoc aus dem Mund purzeln, ist auch nicht wirklich verwunderlich.

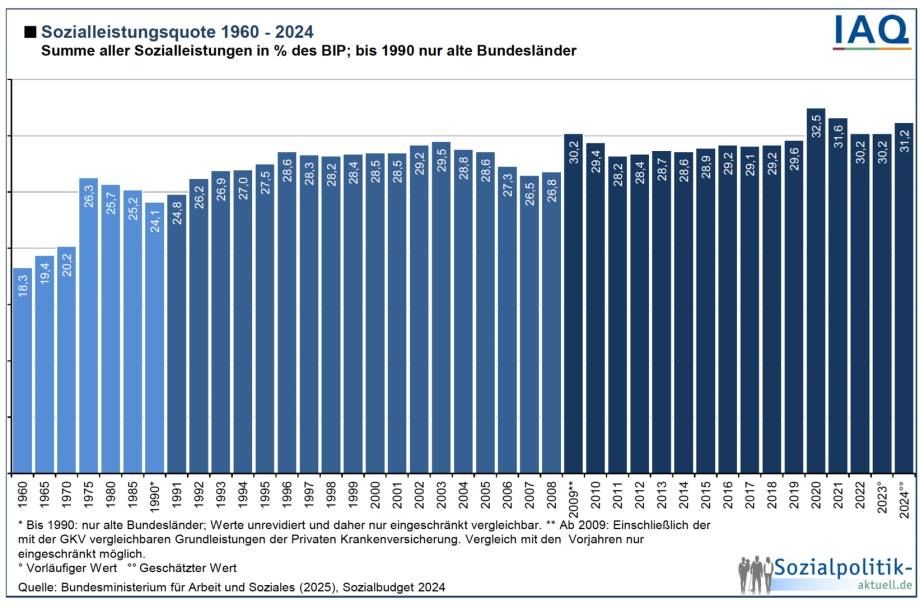

Erst in der Relation wirken die BIP-Zahlengrößen zumindest rechnerisch etwas: Derzeit liegt der „Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland bei etwa 30 bis 31,2 Prozent“Prognostiziert für 2026 wird das Übersteigen der Sozialausgaben von einem als kritisch angenommenen Schwellenwert von 1/3 des gesamten nationalen BIP. Andere, insbesondere von DGB-Seite, Paritätischem Wohlfahrtsverband und der Partei der Linken angezweifelte Rechenmodelle prognostizieren gar „rund 41 Prozent der gesamten deutschen Staatsausgaben, die in die soziale Sicherung fließen“ 4.

Perspektivisch dem Menetekel der „Deindustrialisierung“ wirksam entgegensteuernde Maßnahmen, geschweige denn graue (Mobilität), grüne (Wald und Wiesen), blaue (Wasser) und rote (soziale) Infrastrukturen systematisch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ertüchtigende und weiter auf- und ausbauende Programme, die die mangelnden Wartungs- und Funktionserhaltszyklen dieser Grundelemente der Daseinsvorsorge der vergangenen Dekaden zumal ins 21. Jahrhundert mit seinen wesentlichen Anforderungen zu überführen vermögen, sucht man in all diesen Rechenmodellen vergeblich. Keine einzige Wohnung wird so wirklich als Schutzraum für Bürger, die diesen auch im bezahlbaren Rahmen zur Grundpflege ihrer Arbeitskraft benötigen den Märkten zugeführt. Das BIP per se als transparent zu vermittelnder, am Bedarf der Mehrheiten ausgerichteter „Schlüsselindikator für die Wirtschaftsanalyse“ 3 wird und wurde zudem nicht erst seit gestern von vielen Seiten angezweifelt. Und auch hier wurden bereits vorher Zweifel und Gegenentwürfe dazu andeutungsweise erörtert. 5

Die hier dargestellte „Sozialleistungsquote 1960-2024“ 6 indes zeigt bedingt, welche Inflationsschübe und Krisen mit steigenden Arbeitslosenzahlen diese Quote besonders belasteten und erhöhten: Der Anstieg um 6,1% zwischen 1970-75, ausgelöst durch die Ölkrise 1973, um 3,4% 2008-09, ausgelöst durch die „Subprime-/ Weltwirtschafts-/ Finanzkrise“, um 2,9%, ausgelöst durch die Pandemie 2019-20 sind markant. So genannte „Flüchtlingskrise“ 2015, „Energiekrise infolge der russischen Voll-Invasion in die Ukraine am 24.02. 2022“ indes stellen sich da gar nicht so markant dar. Wird da also medial und politisch etwas aufgebauscht, was zumal in Anbetracht des „Fachkräftemangels“ eher große Handlungsdefizite der Vergangenheit(en) zumal im Hinblick auf vorher hier benannte mehrfarbige Infrastrukturen und die nun endlich allgemein erkannte Erfordernis von progredienter Wartung, Funktionserhalt und Update derselben verschleiern soll?

Die Frage sei hier erst einmal so in den Raum gestellt.

Natürlich handelt es sich um verschiedene Quellen, die hier nebeneinander- oder eher: gegenübergestellt werden. Und damit verbunden auch verschiedene Lesarten und Interpretationen. Gleichwohl verdeutlicht sich doch, dass eine Programmatik des Umgangs mit Strukturwandel und Transformation scheinbar nicht vorhanden ist. Vielleicht ist diese auch so von vielen Entscheidungsträgern im medialen und politischen Raum gar nicht gewollt? In welchem Rahmen sind andererseits aber Veränderungen und Transformationen, die ja durchaus konsenshaft gefordert sind gewollt? Es gilt also indes, den vielerorts Zahlen und Räume beherrschenden Rauch und Nebel zu lichten, der da um die Dinge und Menschen gemacht wird.

Ich persönlich kann mich erinnern, wie ich 2017, damals als Architekt im öffentlichen Bau arbeitend das Projekt eines Kollegen kurz übernahm. Ein Institutsgebäude aus den 1960er / 70er Jahren in Braunschweig, dessen Fassade KfW-gefördert „energetisch saniert“ werden sollte. Im Vorfeld meines Besuchs dort telefonierte ich mit dem Haustechnik-Planer in Dresden. Dieser war hörbar erzürnt darüber, dass er im dritten Jahr dort hinreisen musste. Nur um letztlich das Liegenschaftsmanagement dort zu überzeugen, dass 1. Schadstoffsanierung, also Begutachtung und nachfolgende fachgerechte Entsorgung vorwiegend von Asbest, PCB und alter KMF-Dämmung und 2. Brandschutz, also Begutachtung und fachgerechte An- und Abschlussausbildung vorgeschaltet werden müssten. Der Architekt aus Düsseldorf und der Haustechniker aus Dresden trafen sich also dort im dritten Jahr in Braunschweig zu einer Projektbesprechung, um selbstverständliche Vorarbeiten vor geförderter energetischer Fassadensanierung vom Liegenschaftsmanagement zu fordern. Dieses zeigte sich dort durchaus verständig. Gleichwohl ging die Vorbegutachtung von Fachplaner und Architekten weiter. Eine Sachverständigen-Beauftragung eben zur Schadstoffsanierung und zum Brandschutz sollte erst nach unseren weiteren Vorermittlungen und Aufstellungen erfolgen. Eine seltsame Mischung aus a) mangelnder Flexibilität auch der Förderrichtlinien und ihrer Anwendungen, b) Angst vor Eigenhaftung / Verantwortlichkeit für Verfahrensfehler der Vergangenheit und c) mangelnder Kommunikationsfähigkeit dieser wesentlichen Vorgehensweisen ob der eigentlich logisch und klar zu erwartenden Hindernisse führten zu maximaler Verdrängung und hochgradiger Ineffizienz dieses Planungs- und Bauprozesses. „Ausnahme oder Regel“ 7, um es mit Bertolt Brecht zu fragen?

Tendenziell eher Ersteres: Regel 7.

Es ist also durchaus legitim, zu behaupten, dass sich im Rechtsruck des Weidel ’schen Projektes „Verschiebung und Abriss der Brandmauer“ 8 für eine „bürgerlich- konservative Lagerbildung“ 8 gegenüber einem „sich radikalisierenden linken Lager“ 8 auch nach Kahneman und Tversky verschiedene „Bias“ / „kognitive Verzerrungen“ 9, hauptsächlich durch ureigene, standes- und statusspezifische Verlust- und Haftungsängste motiviert in Gramscis „vorpolitischem Raum“ 8 zusammentun:

- Konservativ-liberale Medienvertreter, die eigentlich zu Besitztiteln und vor allem den -mengen und -massen so gar keinen wirklichen Bezug haben (wollen). Ihr sorglos undifferenzierter Umgang damit zeigt sich hier ja in Lanz‘ Behauptung. Noch markanter sind in ihren „anti-woken“ 8 , laut und provokant den „Kulturkampf“ 8 forcierenden Auftritten für das Weidel‘sche „bürgerlich- konservative Lager“ 8 Ulf Poschardt bei der Welt und Eric Gujer bei der NZZ und im Gefolge dessen die Berliner Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Leisere Trittbrettfahrer und mediale Mitläufer indes gibt es auch da „auf allen Kanälen“ zu Hauf.

- Sach- und Fachbearbeiter in den mittleren Verwaltungsebenen in öffentlichen wie privaten Organen, die die vielen verschleppten Transformationen und die darin scheinbar verborgenen, letztlich aber bis in die Gegenwart reichenden auch eigenen Fehler und Entscheidungsschwächen der Vergangenheit lieber heute als morgen vergessen und so also weiter verdrängen wollen. Auch hier werden viele „pragmatischen Lösungsansätze“ gerade im Bauwesen durch überbordende Regulierungen und allzu häufig einseitig dominante Lesarten der Gesetzeshierarchien zumal von Gesetzen, Richtlinien, Normen und anderen Regelwerken und die daraus resultierenden Unsicherheiten bei Haftungsansprüchen und Verantwortungsgeschubse erschwert und behindert.

- Abgehängte Menschen in verlassenen, „strukturschwachen Regionen“ mit viel Unsicherheit und Angst bis bereits vollständig in „Zerstörungslust“ 10 gefangene Menschen: Bürger, deren Verdruss und Ängste ob der sie umgebenden Leere, dem „infra- und intrastrukturellem Vakuum“ so groß geworden sind, dass sie den Nebel lieber heute als morgen in dichten schwarzen Rauch aufgehen lassen wollen. Brennen soll sie: die Welt, die Demokratie, alles.

Auch so ist noch kein einziger „bezahlbarer Wohnraum“ geschaffen. Gleichwohl zeigt sich, dass es „vorpreschende Mitläufer“ (0- 〜1,5 der hier aufskizzierten 3 Gruppen) und „abwartend verharrende potentielle Brandstifter“ (1,6- 〜3) in Gramscis „vorpolitischem Raum“ 8 im „Lager rechts der Mitte“ gibt. Dieser wiederum wird ja „medial (des-) informativ“ und „politisch tagesaktuell (disruptiv) gleichermaßen gestaltet und stetig umgeformt. Im Sinne der „kulturellen Hegemonie“ 8 im Kulturkampf der „Neuen Rechten“ 8. Und: natürlich gibt es manche Nuancen zwischen diesen 2 (-3) Polen. Allen gemeinsam indes ist das (proaktive) Unsichtbar-machen von Arbeit: Das eher passive Verdrängen (0- 〜1,5) und das eher aktive Ignorieren, das dann im Probleme weiter verschiebenden Bekämpfen von Migranten und mehr kulminiert (1,6- 〜3). Die aktiv laut vorgetragene Forderung nach Remigration, die „zu Ende gedacht“ 11 kein einziges Problem von 0-3 hier auch nur annähernd zu lösen vermag, bewegt sich dann rund zwischen 2,6- 〜3.

Gleichwohl verdeutlicht sich so auch, dass „das Sichtbarmachen von guter Arbeit“ 12 oder eben: Wegen dahin der Schlüssel ist zum „Einhegen des Kulturkampfes“ 8. So können dann letztlich auch Wege zur lange eher passiv verdrängten (0- 〜1,5) und / oder eher aktiv ignorierten bis zur bekämpften (1,6- 〜3) Arbeit an Elementen der Daseinsvorsorge, also mehrfarbigen, mehr oder weniger kurz-, mittel- bis langfristig kritischen Infrastrukturen eröffnet werden. Gleichwohl kann so auch einer letztlich von Weidel, Chrupalla und anderen, bis in das kippende „bürgerliche Lager“ 8 gewünschten „Radikalisierung des linken Lagers im vorpolitischen Raum“ 8 durch Bündelung unserer Kräfte unter solcher Programmatik vorgebeugt werden.

Dies schließt vielfachen und vielschichtigen Vertrauensaufbau mit und zwischen den Lagern 0- 〜1,5 und 〜1,6- 〜2,5 ein. 〜2,6 - 〜3,0 sind derzeit nicht abrufbar. Die anderen aber sind ohne Weiteres erreichbar. Es gilt, Potenziale zur Stadt- und Regionalent-, besser -einwicklung und zur Lösung vielschichtiger Eigentümer-Nutzer-Konflikte vor Ort, im Quartier oder Kiez, aber auch in der Region, „auf dem Lande“ sichtbar zu machen. Im urbanen Raum Bebauungspläne auch auf ihre Neu-Ausrichtung im Hinblick auf die 15-Minuten-Stadt 13, also die Erreichbarkeit von essentiellen Versorgungseinrichtungen; Schulen und KiTas – Ärzte, Grundversorgung und -erholung zu überprüfen. Die darin verborgene Arbeit zu bergen und den Bedarfen auch zukünftiger Bewohner entsprechend anzunehmen und umzuformen. Stadt- und Regionalplanung vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ohne aber dabei beim Bauen stetig den Kopf zu verlieren.

Oder: wie heißt es in den letzten Zeilen der „Ausnahme und die Regel“

„So endet

Die Geschichte einer Reise.

Ihr habt gehört und ihr habt gesehen.

Ihr saht das Übliche, das immerfort Vorkommende.

Wir bitten Euch aber:

Was nicht fremd ist, findet befremdlich!

Was gewöhnlich ist, findet unerklärlich!

Was da üblich ist, das soll Euch erstaunen.

Was die Regel ist, das erkennt als Missbrauch

Und wo Ihr den Missbrauch erkannt habt,

Da schafft Abhilfe!“ 7

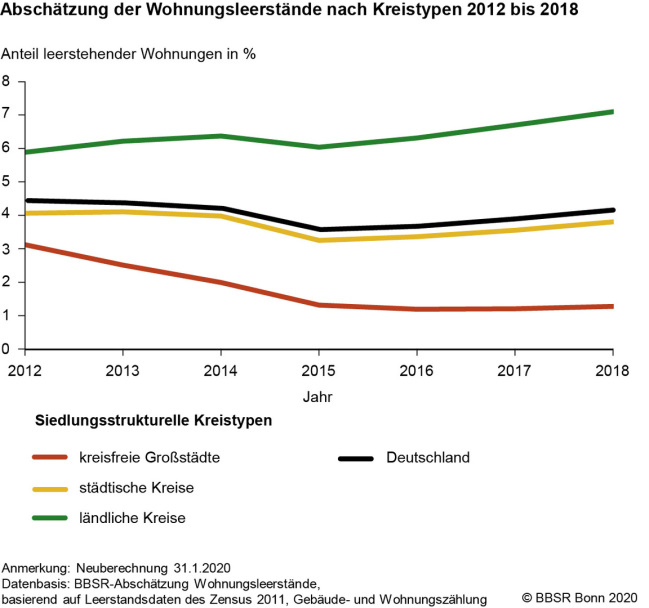

„Missbrauch“ kann auch aus Überforderung resultieren. Dem jedoch kann und sollte man abhelfen können. Eine BBSR Studie sagt: „Wohnungsleerstände werden künftig weiter zunehmen“ 14. Aber auch da handelt es sich nur um eine Schätzung 14. Und diese ist alleine auf den Wohnraum bezogen. Potenziale von zusätzlichem Wohnraum auf schon erschlossenen Baubeständen oder durch die Umnutzung von Büro-/ Gewerberaum und multifunktional gesteuerter Quartiers- Aus-/ Um- und -Weiterbau, der eben auch diese Bedarfe vor Ort präziser beziffert und entsprechend ein- und mitplant sind da gar nicht enthalten. Machbarkeitsstudien dazu, die auch im Reallabor zumal durch flexible B-Plan-Auslegung auch nach § 246e BauGB, „Bauturbo“ rascher realisiert werden können, sind da genauso wenig berücksichtigt wie die Themen des innerstädtischen Flächenbraches durch Grundstücksspekulation und Ratlosigkeit / Verdrängen beim Umgang mit Altlasten besonders im Boden aus vorherigen industriellen Nutzungen. Die Zirkularwirtschaft zudem, die auch da strategisch Aushub und Bodenaustausch und Schadstoffe im aufgehenden Bestand und ihre Entsorgung evaluiert und Recycling- und Lagermethoden entwickelt, befindet sich erst im Aufbau. Gerade die Recyclingindustrie per se kann da zudem auch als Exportmodell deutscher Ingenieurskunst auch weitere Märkte und bi- bis multilaterale Partnerschaften öffnen.

Weiterhin heißt es in der „BBSR Schätzungsstudie zum Wohnungsleerstand“ 05/2021:

„Die nachfragegerechte Entwicklung der Wohnungsbestände, die Aktivierung der Eigentümer und eine stärkere Befassung mit innenstadtnahen Lagen sind wichtige Strategien, um qualitätsbedingten Neubau und somit eine weitere Verschärfung der Leerstandssituation zu vermeiden. Der Ausbau eines abgestimmten Leerstandsmonitorings würde dabei helfen, bestehende und künftige Leerstände zielgerichteter zu reduzieren.“ 14

Dafür müssen Ökonomen, Soziologen: Sozialwissenschaftler per se und Architekten, Stadtplaner: Ingenieure und Planer per se mit Handwerkern und den vielen anderen beteiligten Bürger*innen aller Gruppierungen sichtbar besser zusammenarbeiten. Und dafür benötigen wir eine dringende Rücknahme solcher Giftschrankrezepturen wie der „Remigration“ 11 und eine sach- und fachgerechte Einwanderungspolitik, die Menschen nach ihren Fähigkeiten fördern und rasch eingliedern will in das alltägliche Leben, Wohnen und Arbeiten.

Wie schon gesagt: in der „Abschätzung der Wohnungsleerstände nach Kreistypen 2012 bis 2018“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR 14 sind nur die Leerstandsraten anteilsmäßig zum Gesamtbestand der Wohnungen in verschiedenen urbanen Raumgrößen ermittelt. Potenziale zu Um- und Weiternutzungen sind da nicht vorhanden und so per se auch (noch) nicht darstellbar. Dafür bedarf es rasch zu erstellender Daten und Begutachtungen, um Potenzialermittlungen und Machbarkeitsstudien auf den Weg zu bringen. Und der gesetzlichen Vorgaben und klaren Verpflichtungen, in welchen Zeiträumen neue Flächen- und Raumplanungskonzepte in Projekt- und Stadtplanung, also vom einzelnen Objekt bis hin zur größeren Lücke oder gar Brache vorzulegen und dann auch umzusetzen sind. Letztlich sind (Un-) Sicherheit und mangelnde Integration, mithin aber auch eigener Wurzel- und Identitätsverlust, das eigene Gefühl des Abgehängtseins und der Perspektivlosigkeit, gekoppelt mit der eigenen, nur selten wirklich offen eingestandenen Angst vor Überfremdung wesentliche Themen, die auch Wahlentscheidend sind. Und die vielfach auf „Fremde“ projiziert werden.

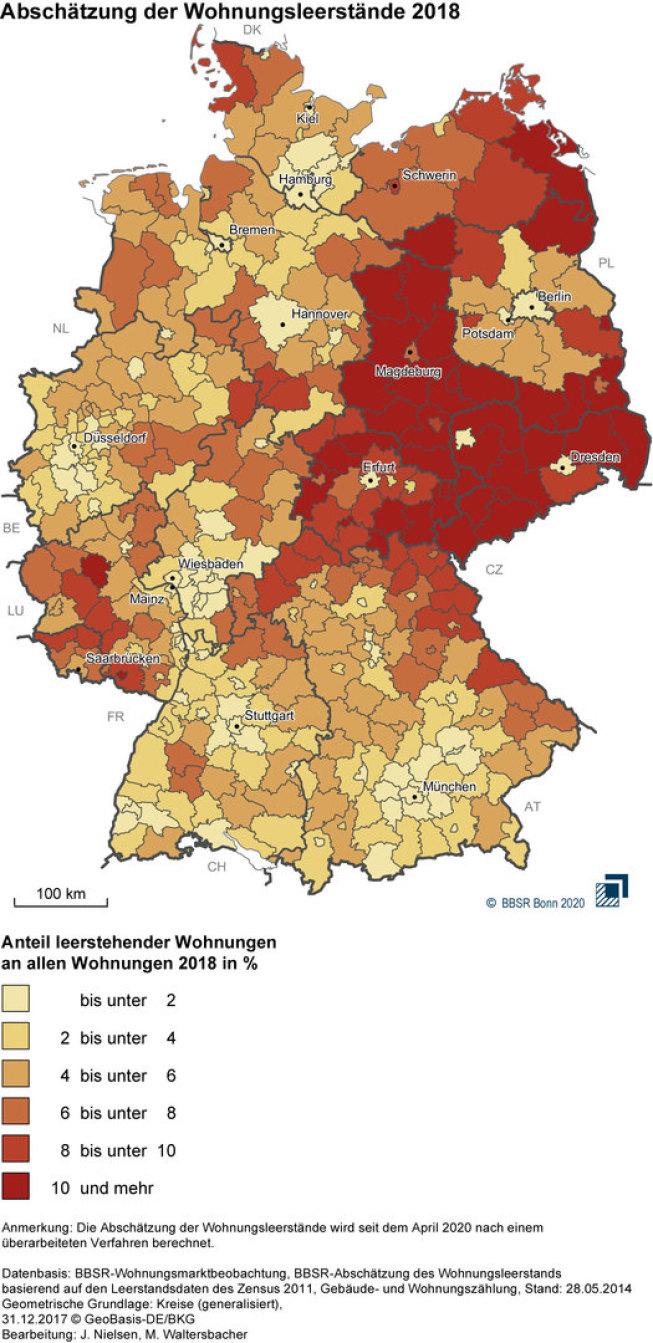

Die auf den gesamten Raum der Bundesrepublik erhobene „Abschätzung der Wohnungsleerstände 2018“ 14 von Seiten des BBSR indes verdeutlicht Zentrum-Peripherie-Konflikte und „regionale Strukturschwächen“ 14 insbesondere im Osten, mit den „Epizentren“ Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen bis hinauf etwas abgeschwächt in Mecklenburg-Vorpommern. Damit eigentlich auch in vielen perspektivlosen Regionen, in denen die AfD besonders starken Zulauf hat. Markant in diesem Zusammenhang auch diese erhöhten Leerstandsraten ausgehend vom Landkreis Cochem-Zell westwärts bis nach Kaiserslautern und die Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz. Just dort, in Kaiserslautern, in der Westpfalz liegt der Wahlkreis 208, den die AfD bei der Bundestagswahl 2025 gewonnen hat. 15 Das Ruhrgebiet scheint da zumindest in der Hinsicht noch etwas stabiler zu sein. Auch wenn der zweite von der AfD gewonnene Wahlkreis im Westen in Gelsenkirchen liegt. Dort liegt das sicher eher am ewigen „alternativ- und perspektivlosen“ Strukturwandel nach dem Zechensterben. Vererbte Perspektivlosigkeit ohne Hoffnung vermittelnde Transformationschancen. Zu den anderen genannten Themen.

Gerade im Hinblick auf städtische und regionale Zentren und Um- und Weiterbau sie verbindender digitaler wie physischer; grauer, blauer, grüner und eben roter Infrastrukturen zeigt sich zudem, wie wichtig eine Rücknahme der „Remigration“ 11 des „bürgerlich- konservativen Lagers“ 8 ist. Wie wichtig insofern auch „geo- und klimapolitische Aufklärung“ im Rahmen würdevoller, auf dem GG basierender politischer Willensbildung und eine entsprechende Integrationsfähigkeit ist. Themen, die im derzeitig opportunen Kulturkampf von Mitte-Rechts jedoch stetig weitergeführt werden.

Mediale Hinweise auf urbane Leerstandpotenziale indes mehren sich endlich. Sie verdeutlichen aber auch die spekulativen Potenziale, die auf deregulierten oder „freien Märkten“ derzeit Lobby-bestimmt immer die Oberhand gewinnen. Und: die keine lokale / örtliche Wohnraumgewinnung ohne entsprechende Auflagen und gesetzliche Regelungen ermöglicht. Die Aktivierung von örtlichen oder im Landesrecht verankerten Zweckentfremdungssatzungen und Anwendung anderer bestehender Grundrechtsartikel und Gesetze aus BauGB bis LandesBauOrdnungen erfordert auch Instanzen zur Konfliktlösung bei vielfältigen Eigentümer-Nutzer-Konflikten in entsprechend einzurichtenden Schiedsstellen. Zu allererst aber: einen politischen Willen und die entsprechende Verantwortlichkeit.

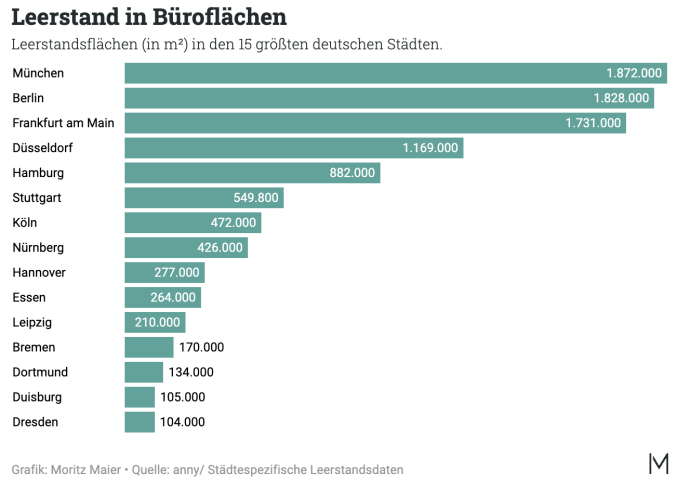

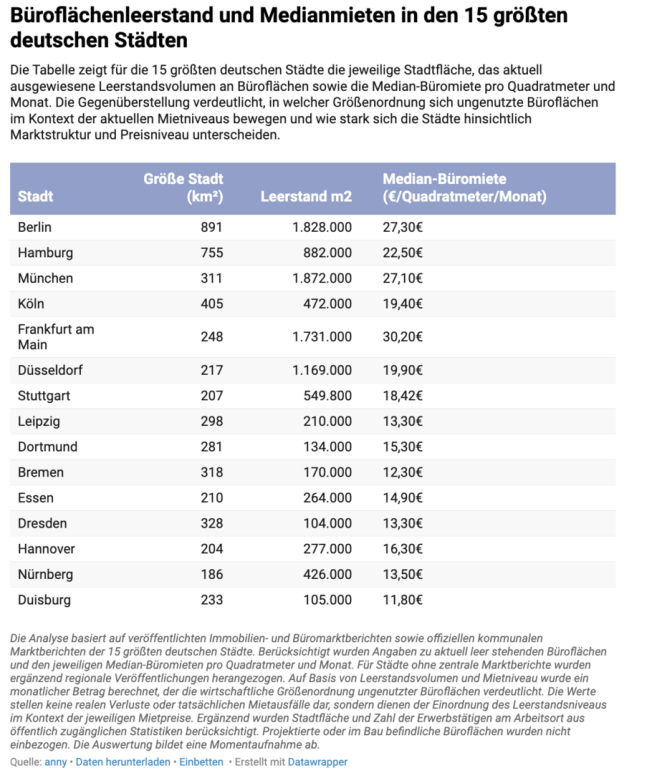

„Das Bürobuchungs-Softwareunternehmen anny hat die Leerstandsdaten der 15 größten deutschen Städte untersucht und kommt zum Ergebnis, dass nicht nur enorm viel Fläche ungenutzt ist, sondern damit auch monatlich Opportunitätskosten in Millionenhöhe verbunden sind.“ 16

Die Verhältnisse Stadt-/ Raumgrößen, (Büro-) Leerstandsflächen und Median-Büromieten indes verdeutlichen auch entsprechende Gewinn- und Ertragsberechnungen, die zumal bei steigenden Baukosten und Zinsen ohne wesentlich politisch gelenkte, koordinierte und gewollte, also auch finanzierte Maßnahmen klarstellen, dass hier kein bezahlbarer Wohnraum zu gewinnen ist. Bezahlbar also: Mietzins ≦ 1/3 des örtlichen Einkommensmedians.

Auch die Leerstände von Wohnungen im Besitz des Bundes werden thematisiert und mit validen Gesamtdaten hinterlegt: Von rund 38.000 Wohnungen der Bundesimmobilien oder BImA stehen fast 13 %, also knapp 4.900 Wohnungen leer. 17 Und Hinweise auf spekulatives Warten auf Käufer, weil die BImA selber keine Mittel zur Sanierung hat oder andere lange verschleppte Sanierungsmaßnahmen oder langwierig geplante Abrisse und teurer Neubau ohne Gegengutachten zu Sanierung und Ertüchtigung auch GFZ-technisch durchaus angemessen erscheinender Gebäude nach §34 BauGB 18 oder örtlichem Bebauungsplan verdichten sich auch hier. Quartiersmanagement und Schiedsstellen zur Einhegung und Lösung von vielschichtigen und vielfältigen Interessenskonflikten tun Not, um da endlich Mittel und Wege zur Problemlösung und auch Wege aus der Rezession zu ebnen. Derzeit sind wir weit davon entfernt. Der mangelnde Schutz des endlichen Guts Grund und Boden vor vielen Formen von Spekulation, von „laissez-fairer“ Vernachlässigung bis zu aktivem Schachern von Flächen also mehr oder weniger auf dereguliert „freien Märkten“ indes wird in politisch-ideologischen Echokammern weiterhin ignoriert. Sehr zum Verdruss von immer mehr Bürgern. Stadt- und Regionalplanung benötigen konkrete Bedarfsermittlung und die entsprechenden Werkzeuge zur Gestaltung vor Ort selbst. Das geht nur durch moderierte synergetische Verfahrensweisen.

Der Abgesang auf den „Neoliberalismus“ wurde häufig in den letzten mehr als 15 Jahren, seit der Finanzkrise gesungen. Tom Krebs konstatiert einmal mehr „Merz’ Scheindebatten führen nicht aus der Krise“ 19. Schlagworte und stetige Problemverschiebungen bis hin zum Aufbau von „Scheinriesen“ 19 wie etwa dem „Bürokratieabbau“ 19 vermögen nicht im Geringsten zielführende Wege aus „Deindustrialisierung“ und Rezession zu ebnen, geschweige denn der Komplexität der Herausforderungen einer zivilisierten Nation in maßgeblichen Transformationsprozessen würdevoll zu begegnen. Auch die völlig abstruse „Scheindebatte“ 19 zum Gebäudeenergiegesetz (GEG), das zuerst populistisch als „Heizungsgesetz“, bald dann als „Heizhammer“ medial diffamiert und nun als Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) 20 „novelliert“ wurde, ist eine fachliche und durchaus auch persönliche Beleidigung für Planer, Handwerker und KMUs, kleine und mittlere Unternehmen auf vielen Ebenen. Und für Wissenschaftler, die sich mit den vielfältigen und vielschichtigen Datenpools der Erd- und damit Klimasysteme seit Jahrzehnten beschäftigen zudem. Das Ergebnis von Lobby-gesteuerter Besitzstandswahrung um jeden Preis wird hier als System- oder „Technologieoffenheit“ 20 verkauft. Für dümmer verkaufen geht immer.

Der post-/neoliberale Kulturkampf beinhaltet auch die fossile Konterrevolution. Revanchismus und mehr: wohin die Radikalisierung „marktkonform Demokratie beseitigender Kräfte“ führt, das ist auf der anderen Seite des Atlantiks sichtbar. Der „post-heroisch“ geprägten deutschen Note möchte man dieser Voute rückwärts nicht beiwohnen. Man kann nur einmal mehr an Brecht, Kästner und viele andere und ihre klugen und warnenden Worte insbesondere aus der späten Zwischenkriegszeit Ende der 1920er / Anfang der 1930er Jahre erinnern.

Die „Energiewende“ war nie ein stringentes Konzept. Zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) galt es, gerade die sozialen Nachbesserungen jetzt progredient in den Flächen der Räume mit wirksam ausgleichenden Prozessen zu begleiten. Mit „Nachbesserungen“ des GMG nun sind eher weitere mittel- bis langfristig asozial wirksame Maßnahmen zu befürchten. Auch „blühend Wahl-versprochene Landschaften“ indes trotzen „nachhaltigen Verletzungen der Grundregeln der Entropie“ auf Dauer bei rund 3° C medianem globalen Temperaturanstieg 2100 nicht wirklich. Nachhaltig wirksame Kreislaufwirtschaft betrifft auch maßgeblich die planerische Verantwortung für zukunftsfähige Mitwelten, um hier einmal mehr den von Hannah Arendt verwandten Terminus für soziale Gefüge zu verwenden, den ich gerne auch auf die (noch nicht) „gebaute Umwelt“ übertrage. Materiell bauliche und gemeinwirtschaftlich soziale Zirkularität gilt es, strukturell zu verankern und ein kluges Zusammenspiel von Datenbasis wie physischer Infrastruktur zu gewährleisten, um so Marktlogik(en) entsprechend zu transformieren.

Es ist höchste Zeit, zu zivilisierten demokratischen Verfahrensregeln und Prozessen der Zusammenarbeit zurückzukehren und für zukünftige Themen wirklich diese Grundregeln der Performance beizubringen. Denn das Lavieren der Union zwischen Mitte-Rechts und ganz Rechts erfordert kluge und zukunftsfähig geregelte Formen der Zusammenarbeit. Dabei geht es hier um unterstützende und vermittelnde Formen und Instanzen auf und zwischen verschiedenen Handlungsebenen, nicht um Wegnahme von „Hoheitsrechten“. Da müssen wir hin.

„Warten auf Godot“, in dem Fall ein AfD-Verbot 8 ist wirkungslos.

Ein bezeichnendes Bild hier zur „Globalisierung“ der Immobilienwirtschaft. Ein Bauzaun in der Düsseldorfer Innenstadt. Die Baulücke dahinter existiert schon gefühlte Ewigkeiten. Etwas anderes jedoch weist da eher einmal mehr auf „Lost in Transition“ hin – finde den (dystopischen) Fehler im „global playing“ hier.

In Gedenken an Susanne „Susi“ Neumann, (1959-2019) 21, Dekorateurin, Hausrheinigungsfachkraft und Gewerkschaftlerin aus Gelsenkirchen, die 2016 nach dem an Rhein, Ruhr und Emscher üblichem Begrüßungsritual des „freundlich bestimmten verbalen Abklatschens“ den damaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel fragte: „Warum macht Ihr dann mit die Schwatten?“, also der Union. Und an Marco Bülow, (1971-2026), 22 19 Jahre lang Dortmunder Direktkandidat der SPD im Bundestag und unbeugsamer Sozialdemokrat.

Anmerkungen / Quellen

- Youtube Podcast: Maurice Höfgen, 19.02.2026: „Wohnungsmarkt in der Hand von Kleinsparern?“ - https://www.youtube.com/shorts/_1N_b_sl-Y4 , zuletzt abgerufen am 23.02.2026.

- Surplus Magazin, Julia Dagg, 15.02.2026: „Unterkünfte für Wohnungslose: Zwischen Nothilfe und Geschäftsmodell - Immer mehr Wohnungslose verbringen Jahre in Notfallunterkünften. Für private Betreiber ist das ein lukratives Geschäft.“ https://www.surplusmagazin.de/unterkunfte-wohnungslose-odachlose-berlin-kritik-geschaftsmodell/?ref=mein-feed-newsletter , am 24.02.2026.

- Landesbank Baden-Württemberg LBBW; 30.01.2026: BIP Deutschland: aktuelle Daten & Prognose 2026: https://www.lbbw.de/artikel/maerkte-verstehen/bip-deutschland-aktuelle-daten-prognosen_ajbxog27vt_d.html . Weiter: Hans-Böckler-Stiftung; Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) Prof. Dr. S. Dullien et al., 07.01.2026: „Jahresausblick des IMK

- 1. hier: Tagesschau, 24.11.2025: „IW-Studie: Deutschland hat höchste Sozialausgaben in Europa“ und 2. darin erörterte IW-Studie, Dr Björn Kauder (et al.), 24.11.2025: „Öffentliche Ausgaben im internationalen Vergleich: Wo steht Deutschland im Vergleich zu seinen Nachbarregionen?“ und 3. auch zur Verdeutlichung, wie strittig da alle (Haushalts-/ BIP et al.-) Berechnungen zudem für den „Verbraucher“, den Bürger per se sind: Xpert Digital, Industrie Hub & Blog für B2B Industry - Maschinenbau - Logistik/Intralogistik - Photovoltaik (PV/Solar), Konrad Wolfenstein, 23.02.2026: „500-Milliarden-Euro-Sondervermögen: Der größte Finanztrick der Republik oder warum Schulden noch nie ein Strukturproblem gelöst haben“, darüber zurückgehend auf ein Urteil des Bundesrechnungshofes 02 / 2026 die Frage: „Vernichtendes Urteil: Fließen Milliarden-Kredite heimlich in den Sozialstaat statt in die Infrastruktur?“ und 4. dann Statista, Mathias Janson, 09.02.2026: „Staatsfinanzen in EU und Eurozone: Gibt der Staat zu viel für Sozialleistungen aus?“ https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/sozialausgaben-rente-kosten-rentenstreit-iw-studie-100.html und 2. https://www.iwkoeln.de/studien/bjoern-kauder-wo-steht-deutschland-im-vergleich-zu-seinen-nachbarregionen.html und 3. https://xpert.digital/500-milliarden-euro-sondervermoegen/ und 4. https://de.statista.com/infografik/34239/sozialleistungen-im-verhaeltnis-zum-bruttoinlandsprodukt-in-deutschland/ , alle zuletzt abgerufen am 23.02.2026.

- In diesem Zusammenhang sei hier nochmals auf schon zitierte Artikel des Wirtschaftsweisen Achim Truger und von Patrick Kaczmarczyk primär aus dem Surplus Magazin verwiesen, aber auch nochmals explizit auf drei Bücher von dem gleichfalls hier bereits zitierten Philipp Lepenies aus den 2010er Jahren: 1. Lepenies, Philipp – „Die Macht der einen Zahl. Eine politische Geschichte des Bruttoinlandsproduktes“, (“The Power of a Single Number. A Political History of GDP“, Columbia University Press 2016); © Suhrkamp Verlag Berlin 2013, edition suhrkamp 2673; 2. “Art, Politics and Development. How Linear Perspectives Shaped Policies in the Western World“, („Kunst, Politik und Entwicklung. Wie lineare Perspektiven Politik formten in der Westlichen Welt.“); Temple University Press 2013. Und 3. „Armut. Ursachen, Formen, Auswege“, (“Poverty. Origins, Types of, Exit Strategies“); © C.H.Beck, München 2017

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2025, Sozialbudget 2024, Tabelle I-1, S. 7, Stand: 22.07.2025: www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Finanzierung/Datensammlung/PDF-Dateien/abbII1a.pdf , abgerufen zuletzt am 23.02.2026.

- Brecht, Bertolt – „Die Stücke von Bertolt Brecht in einem Band“, darin: „Die Ausnahme und die Regel“, Lehrstück, S. 317- 330, © Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978. Hier: S. 329-330. S. dazu auch: auxlitera.de, Martin Schmidt, 01.01. 2023; „Das weltweit am häufigsten gespielte Lehrstück erscheint in einer textkritischen Brecht-Ausgabe erstmalig in der Fassung mit einem linken und einem rechten Chor“, Hrsg. Reiner Steinweg, , zuletzt abgerufen am 24.02.2026:

https://auxlitera.de/2023/01/01/brecht-die-ausnahme-und-die-regel/

- ZDF-Mediathek, 16.12.2025, „Die Anstalt: Weihnachten, aber normal.- Sind Gendern, vegane Wurst und Klimaschutz Schuld am Erstarken der radikalen Rechten? „Die Anstalt“ geht auf eine vorweihnachtliche Suche nach Ursache und Wirkung des Rechtsrucks in Deutschland.“ – besonders ab 28:15 – 40:45, Auftritt Alice Weidel (Maike Kühl), aber auch Tobias Mann als Ulf Poschardt danach ist unbedingt sehenswert: https://www.zdf.de/play/shows/die-anstalt-104/die-anstalt-vom-16-dezember-2025-100?staffel=2025 , zuletzt abgerufen am 24.02.2026.

- Kahneman, Daniel – „Schnelles Denken, langsames Denken“ – (“Thinking fast and slow“); © 2011 by Daniel Kahneman, © 2012 der deutschen Ausgabe Siedler Verlag München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH (German): Der Begriff „Bias“ basiert letztlich auf der Urteilsheuristik, die der (Mit-) Begründer der „Prospect Theory“ oder „Neuen Erwartungstheorie“, der Psychologe Daniel Kahneman an der Hebräischen Universität Jerusalem mit Amos Tversky entwickelte. 2002 erhielt er dafür den Alfred-Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Tversky war schon 1996 verstorben. 2024 verstarb auch Kahneman, der 2015 vom Economist auf Rang 7 der weltweit einflussreichsten Ökonomen geführt wurde mit 90 Jahren. https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman, abgerufen am 24.02.2026.

- Amlinger, Carolin; Nachtwey, Oliver – „Zerstörungslust – Elemente des demokratischen Faschismus“, © Suhrkamp Verlag Berlin 2025. Dazu auch eine Buchvorstellung aus Anlass der Leipziger Buchmesse bei ttt vom 19.10.2025: https://www.ardmediathek.de/video/ttt-titel-thesen-temperamente/zerstoerungslust-carolin-amlinger-und-oliver-nachtwey-ueber-die-feinde-der-demokratie/ard/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3R0dCAtIHRpdGVsIHRoZXNlbiB0ZW1wZXJhbWVudGUvNDMyMWUwODEtOTI2Ni00ZWJkLWJiZTgtN2JmMjFiZThkODI3 , zuletzt abgerufen am 24.02.2026

- Aladin El-Mafaalani "Remigration zu Ende gedacht" beim PENTAGON 21.02.2024 in Dortmund: https://www.youtube.com/watch?v=-yCoHE0foQo , zuletzt abgerufen am 24.02.2026.

- Hier nochmals der Rückblick auf die Artikel zur „Arbeit“ in Teil 1 und im www.: https://www.stefanfrischauf.com/arbeit-1-arbeiterinnen-w-d-m-06-2025/ , https://www.stefanfrischauf.com/arbeit-2-arbeiter-m-d-w-07-2025/ , https://www.stefanfrischauf.com/arbeit-3-selbstwert-und-mehrwert-1-08-2025/ , https://www.stefanfrischauf.com/arbeit-4-selbstwert-und-mehrwert-2- undw%C3%BCrde-und-anerkennung-08-2025/ und, weil dort auch maßgeblich einer der großartigsten Aussprüche zu Arbeit als (Kopf-), Hand-, (Fuß- und Herz-) werk, von Richard Sennett vermerkt ist, zu „Fragmentierte Stadtentwicklung 201_“: „Gute Arbeit leisten heißt neugierig sein, forschen und aus Unklarheiten lernen“: https://www.stefanfrischauf.com/buch-2-fragment-fraktal/ , alle am 24.02.2026.

- Dass auch Konzepte wie die „15-Minutenstadt“ des Sorbonne Stadtplaners Carlos Moreno, das Zeit und Raum der Bürger klug und bedarfsgerecht strukturieren und auch so CO2 im Alltag reduzieren sollen, verschwörungstheoretisch missverstanden werden, wird hier im „Faktenfuchs“ von BR24 konkret erläutert: „15-Minuten-Städte": Von der Vision zur Verschwörungstheorie, 03.03.2023: https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/15-minuten-staedte-von-der-vision-zur-verschwoerungstheorie,TX369PO , abgerufen am 25.02.2026.

- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR, Fachbeitrag 10.05.2021: Wohnungsleerstände, zuletzt abgerufen am 25.02.2026: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/wohnen-immobilien/leerstand/Wohnungsleerstand/wohnungsleerstand.html

- SWR Aktuell, 360 Grad, Marvin Neumann, 03.12.2025: „Warum wählen in der Westpfalz so viele die AfD?“ – zuletzt abgerufen am 26.02.2026: https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-360-grad/warum-waehlen-in-der-westpfalz-so-viele-die-afd/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyODM3NjY

- Münchner Merkur, Moritz Maier, 24.02.2026: „Trotz Wohnungsnot: Riesiger Leerstand in Großstädten – das steckt dahinter“ - abgerufen am 26.02.2026: https://www.merkur.de/wirtschaft/trotz-wohnungsnot-gibt-es-massiven-leerstand-in-deutschen-grossstaedten-zr-94185202.html

- MDR, 26.02.2026: „Trotz Wohnungsnot: Bund lässt eigene Immobilien seit Jahren leer stehen“: Video und Artikel primär mit Fallbeispielen aus Chemnitz, Dresden und Leipzig, Daten aber insgesamt für Deutschland, abgerufen 26.06.2026: https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/mietwohnung-immobilien-bund-102.html

- https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__34.html , abgerufen am 26.06.2026.

- Surplus Magazin, Tom Krebs, 24.02.2026: „Merz’ Scheindebatten führen nicht aus der Krise - Die schwarz-rote Wirtschaftspolitik wird zur immer größeren Gefahr: Weitere Wohlstandsverluste und Stagnation drohen.“, am 25.02.2026: https://www.surplusmagazin.de/merz-wirtschaft-kritik-sparpolitik-burokratieabbau-wirtschaftskrise/

- 1. Tagesschau, Bericht aus Berlin, 23.02.2026: „Gebäudemodernisierungs-gesetz für diese Woche angekündigt“; 2. Deutsche Umwelthilfe, Pressemitteilung, 24.02.2026: „Herzstück der Gebäudepolitik ausgehöhlt und Absage an Klimaschutz in Gebäuden: Deutsche Umwelthilfe warnt vor Scheitern der Klimaziele und steigenden Kosten“; 3. Energiezukunft: Das Nachrichtenportal für Klimaschutz und die bürgernahe Energiewende, Kirsten Nölke, Vorständin der naturstrom AG, 25.02.2026: „Die Wärmewende wird kaltgestellt - Die Eckpunkte zur GEG-Novelle sind ein riesiger Rückschritt. Es drohen mehr CO2-Emissionen, höhere Kosten für Verbraucher:innen, zementierte Abhängigkeiten von fossilen Energien sowie schlechtere wirtschaftliche Perspektiven für die Wärmebranche.“; 4. Michael Pape, DGNB Auditor, Architects 4 Future Berlin, 25.02.2026: „Ideologie heißt heute, Effizienz zu ignorieren.“ - 1. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-miersch-bab-100.html , 2. https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/herzstueck-der-gebaeudepolitik-ausgehoehlt-und-absage-an-klimaschutz-in-gebaeuden-deutsche-umwelthilfe/ , 3. https://www.energiezukunft.eu/erneuerbare-energien/waermewende/die-waermewende-wird-kaltgestellt und 4. https://www.linkedin.com/pulse/ideologie-hei%C3%9Ft-heute-effizienz-zu-ignorieren-michael-pape-b1txf/?trackingId=UBRERyOxIZQWhd5xbrERsA%3D%3D , alle 25.02.2026.

- https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Neumann , am 27.02.2026

- https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_B%C3%BClow, am 27.02.2026

(Der Fehler im letzten Foto: „Deutscher Partner. Lokale Power in Dubai“ steht da unter „WELTMANN REAL ESTATE“. Das Foto daneben aber zeigt unverkennbar Shanghai World Financial Center und Jin Mao Tower als emblematische Teile der Skyline von Pudong / Shanghai, VR China)