ARBEIT (3): Selbstwert und Mehrwert (1)

16.08. 2025 ca. 12 min. Lesezeit

Einmal mehr ein Thema, das es in und mit geschichtlichen Linien und punktuell situativen aktuellen Bezügen abzugleichen gilt. Und damit auch mit und in seinen gleichförmigen Verläufen und seinen Brüchen und Verwerfungen.

Die geschichtlichen Ausgangspunkte der Betrachtung sind dabei oft grundlegend für die weitere Analyse. Ohne immer wieder neu fokussiertes Verstehen wollen der Vergangenheit vermag sich kein Zugang zur Gegenwart und noch weniger ein Fenster der Gelegenheit zur Zukunft zu öffnen.

In Wirtschaftsdaten und den entsprechenden Erhebungen, allen voran dem nationalen BIP wird die Gesellschaft eines Landes vorwiegend „nach Konsumdaten bewertet“: der einzelne Mensch bleibt zunächst unsichtbar, ganz gleich, ob sie oder er Arbeiter*in oder Betriebsführer*in und Geschäftsinhaber*in ist. Da hört es dann aber auf mit der Gleichheit. In weiteren, leider vorwiegend auf das durchaus für die nationale Wirtschaftskraft aussagefähige BIP fixierten Diskursen zu konjunkturellen Verläufen und den entsprechenden Handlungs- und Teilhabefähigkeiten im Zuge der (Wirtschafts-) Entwicklung spielt das Investitionsvolumen, das der / die Einzelne oder seine / ihre Gruppe / Familie zum Gesamtvolumen des BIP beizutragen vermag eine wachsende Rolle. Die „Masse Mensch“ indes, ganz gleich ob Arbeiter*in, Angestellte® in privaten Unternehmen oder öffentlichem Dienst verschwindet hinter „Konsumdaten“: Sie oder er erwirtschaftet einen Betrag X, seinen oder ihren (Brutto-)Lohn und verfügt nach Abzug von Steuern und anderen Beiträgen in gegebenenfalls vorhandene gemeinschaftliche Kassen gesellschaftlicher Daseinsvorsorge über einen Betrag Y, das (Netto-)Einkommen, das ihm oder ihr den Konsum Z ermöglicht.

Z bezeichnet da also auch das Investitionsvolumen und die entsprechende Fähigkeit, am nationalen BIP teilzuhaben. Der / die Anleger*in spielt also mit einem gewissen Kapitalgrundstock / Vermögen ausgestattet eine andere Rolle als der / die Konsument*in, die häufig gerade noch etwas „netto vom brutto“ übrig haben für die Bewältigung des Alltagslebens und die Ernährung der Familie. Insbesondere in Zeiten wachsender Inflation, in denen Geldwert und Kaufkraft also sinken. Und eben, wenn diese Entwicklung sich verstetigt und „die Wirtschaft“ in die Rezession entgleitet.

„Wirtschaft“ bezeichnet also maßgeblich soziale und damit auch kommunikativ interaktive Beziehungen zwischen Menschen und Dingen. Bei den Dingen daselbst spielt „das Geld“ als Sachwert per se eine dominante Rolle.

Um sich „Selbstwert und Mehrwert“ von Arbeit und den Menschen, die diese verrichten in „Selbst- und Fremdbestimmung“ ihrer Leistung per se also annähern zu können, bedarf es eines Blickes auf (in-)dividuale und kollektive, im weitesten Sinne also kulturelle Werte und deren Wandel in „Selbst- und Fremdbild“ von gesellschaftlichem Sein und Werden heute und im Laufe der Zeiten.

Selbst- und Fremdbilder von Menschen und Dingen

In ihrem Essay „Currencies of Social Organization: The Future of Money“ („Währungen“, aber auch: „Verfahrensweisen sozialer Organisation“) beschreibt Sherryl Vint Felix Martins „Money: The Unauthorized Biography“ folgend „Geld als soziale Technologie“. „Technologie“ bezeichnet darin nicht nur die Technik eines Verfahrens und Umgangs, sondern per se auch eine Methode des soziokulturellen Austauschs. Solchermaßen entmystifiziert vermögen Geldflüsse und ihre trüben Schattenzonen an den Ufern, Untiefen und gefährliche Strömungen an Rändern und in der Mitte des Stroms besser verständlich zu werden 1.

Während Martins Buch unmittelbar nach der Finanzkrise 2008 primär diese geldwirtschaftlichen Verwerfungen selbst darstellt, haben die Pandemie 2020 und bald darauf der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24.02.2022 und die dadurch beschleunigte Energiekrise noch einmal tiefgründige gesellschaftliche Schockmomente dargestellt, die weiterhin politisch reaktiv behandelt werden, aber umfassender transformativer Prozesse harren. Nicht vergessen werden sollte da auch der andere geopolitische Schockmoment des Abzugs der „internationalen Gemeinschaft“ in Folge des Doha-Abkommens aus Afghanistan und die damit einhergehende Machtübernahme der Taliban in Kabul und den Provinzen des Landes am 15-16.08. 2021. Aber dort die Themen der militärischen Mission, der Besatzung und des zivilen Wiederaufbaus wurden in den 20 Jahren westlicher Präsenz am Hindukusch ohnehin vorwiegend mit „kollektivem Führungsversagen“ behandelt. Ein politisches Führungsversagen, das auch weiterhin per se ein idealtypisches kommunikatives Desaster darstellt.

Wachsende wirtschaftspolitische Ungleichheit hat durchaus ihre traditionellen historischen Bezüge und Ursachen in immer wieder klar hervortretenden systemischen politischen Verhaltensweisen. Wachsende Ungleichheit auch im Rahmen einer Zeit und Raum entsprechenden, Schutz vor solchermaßen allzu häufig insofern systemimmanent willkürlich herbeigeschacherter Obdachlosigkeit bietenden „Lebensführung“ und daraus erwachsenden „Lebenschancen“, um hier einmal zwei Schlüsselbegriffe aus dem steinbruchartigen Werk Max Webers einzubringen 2.

In Zeiten, in denen „Hedonismus“ sich tendenziell immer mehr zu übersteigert trennenden, die Einzelperson auch im Selbstbild aus allen Gemeinschaften herauslösend wirksamen „Individualismus“ bewegt, bergen solche Momente umso größere Gefahren. Der Begriff der „Dividuation“, den Michaela Ott im Rahmen ihrer „Theorie der Teilhabe“ definiert, konstatiert in diesem Sinne auch eine hilfreiche „bedingt unteilbare Vielfachunterteiltheit“ von Menschen und Dingen. „Individualismus“ ist eine fatale Illusion. Der einzelne Mensch vermag biologisch, sozial und technologisch niemals alleine da und existenzfähig zu sein 3.

Wachsende Ungleichheit auch in kommunikativen Möglichkeiten politischer und vor allem wirtschaftlicher Teilhabe wiederum trug jüngst zudem ganz wesentlich zum Aufstieg des Resonanzraums der sozialen Medien bei. Die politische Willensbildung dort ist auch getriggert durch idealisierte Selbstbilder: Das „Individuum“ vermag in der liberalen Demokratie alles zu erreichen. Diese Art von Chancengleichheit wird ja auch irgendwie noch suggeriert. Das „Individuum“ ist aber als einzelne juristische Person auch selbst haftbar für sein oder ihr Tun und Lassen. Avatare und andere Identitäten erleichtern somit die Illusion der Freiheit anonymisierter Meinungsäußerung und politischer Teilhabe. Bis dann die Erkenntnis wächst, dass man nicht alleine ist und auf der Straße die Masken fallen lassen sollte.

Zunehmend manipulativ agierende Medien, Think Tanks, Lobbygruppen und andere (populistische) Multiplikatoren haben in dieser Social-Media-Bewegung mit ihren verkürzten Meldungen dabei immer mehr verunsicherte Bürger erreicht. Ängste und Unsicherheiten wurden und werden in emotional aufgeladenen Kundschaften der Meinungsbildung geschürt. Gleichzeitig werden dann auch Wut und gefühlte Ohnmacht bei einem Millionenpublikum verstärkt und häufig faktenfern plakativ vereinfacht durch Social-Media-Algorithmen kanalisiert. Die Verfestigung dann der Meinungen und Bildung von „Echokammern“ als Blasen mit verhärteten Außenwänden, die kaum noch kommunikativ zu durchdringen sind, resultiert auch aus dem mangelnden Bewusstsein der (demokratischen) Parteien als laut GG Art. 21.1 „Mitverantwortliche für die politische Willensbildung“. Sie scheinen da gleichfalls in einer Blase zu leben und zu agieren. Und große Teile der etablierten Medienlandschaft nähren diese Illusion. Diese Blase jedoch hat sich von den Lebensrealitäten und Alltagssorgen und -kämpfen vieler, in Echokammern mit verhärteten Außenschalen gefangenen Menschen weit entfernt. Falls der Vertrauensaufbau der Etablierten überhaupt ansatzweise versucht wird und einen Resonanzboden zwischen Blasen und Echokammern findet, vermag er dort allzu häufig keine Antwort, kein kommunikativ darstellbares Echo mehr hervorzurufen.

Corona war da ein wesentlicher Punkt in Deutschland, an dem sich dies manifestiert hat. Der Streit nun in der Regierungskoalition um die Besetzung des Verfassungsgerichts vor der Sommerpause 2025 hat diese verkürzte und tendenziöse Form der Willens- und Meinungsbildung zudem ganz massiv in den parlamentarischen Diskurs hineingetragen. Auch die Botschaften auf den Wahlplakaten zur Kommunalwahl Mitte September 2025 in NRW indes haben in diesem Kontext eines gemeinsam: sie stellen verkürzt implizierende Versprechen in den Vordergrund und lassen die komplexen Prozesse von Vertrauensaufbau und Zusammenarbeit zur Bearbeitung der vielen sich lange aufgestauten „Polykrisen“ verschwinden. Kein Plakat wirbt da etwa mit der Aussage: „Wir können keine Versprechen machen. Aber wir versuchen, an den vielen Dingen zu arbeiten.“ Der erforderliche „kulturelle Wandel“ bleibt so weiterhin aus. Und der Verdruss steigt. Weil das Kratzen an der Oberfläche den Themen nicht tiefer auf den Grund geht.

Arbeits- und Lebenswelten und die damit verknüpften Ängste und Sorgen der meisten Menschen bleiben unausgesprochen und doch stetig präsent. Sie manifestieren sich in den Wahlergebnissen. KI und die damit verknüpften Prophezeiungen für die Entbehrlichkeiten von Arbeit auf allen Ebenen verstärken diese Trends.

Selbst- und Fremdbestimmung von Menschen und Dingen

Es zeigt sich in diesem Zusammenhang, dass Kommunikation auf allen Ebenen und zwischen Blasen und Echokammern mit verhärteten Außenwänden, zwischen „Individuen“ und Gruppen, die sich als solche definieren, zwischen Menschen, die sich benachteiligt fühlen und anderen, die ihre Bevorteilung auszubauen vermögen massiv gestört ist. In Gesellschaften, in denen der interne Zusammenhalt durch Kultur und damit verbundene Werte massiv schwindet, bedarf es vielerlei Maßnahmen des Vertrauensaufbaus, um diese Kultur und diese gemeinsamen Werte wieder (be-) greifbar zu machen. Arbeit, die als Prozess im Dschungel überstürzter, wie Schutzschilder vor die eigene Person gehaltener Meinungsbildung unsichtbar bleibt. Arbeit, die aber Teilhabe und Teil-Sein von etwas größerem ist und als solches auch vermittelt zu werden vermag.

„Extraktion“ und „Entnahme“ von Menschen und Dingen stellt sich nicht nur bei Marx‘ Begriff der Ausbeutung von Arbeit aus dem „Kapital“ dar. „Entfremdung“, um hier einen weiteren zentralen Begriff bei Marx einzubringen, ist da Ursache und Wirkung. Prozess und nicht lineare, eher schubartige Entwicklung unterliegen insofern weniger kausalen Prinzipien, als vielmehr Momenten, in denen multiple Arten von Auslösern immer wieder ihre Wirkmächte zu entfalten vermögen.

„Extraktion“ betrifft da Carina Brands Essay „Feeding like a Parasite: Extraction and Science Fiction in Capitalist Dystopia“ gemäß Wachstum, primär von Profiten als Marx‘ Akkumulation des Kapitals bis hin zur emblematisch dafür stehenden Rohstoffgewinnung im Bergbau. Als Science Fiction Autorin zieht sie auch viele Dystopien aus Film und Literatur heran – von Matrix der Wachowskis, wo Menschen und ihre Seelen eigentlich Werkzeuge eines dehumanisierten Maschinensystems sind, deren Energie ihnen im Schlaf abgesaugt wird bis zu Alan Weismans Szenario einer Welt, die sich kurz nach dem Verschwinden der Menschheit von Homo Sapiens rasch regeneriert 4.

Beide Prozesse, Wachstum von Kapital und Rohstoffgewinnung werden zunehmend als Transformationen ohne Menschen und ohne ihren Beitrag von Zusammen-Arbeit darstellbar. Carina Brandt zitiert den Stadtgeographen David Harvey aus „The New Imperialism“ (2003), der sagt, dass „die Akkumulation der Besitzlosigkeit“ inzwischen die „realen Markterträge“ übertreffe und die Stadtsoziologin Saskia Sassen aus „Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy“ (2015), die sagt, dass

„die Aneignung von Millionen von Hektaren von Land durch fremde Investoren im globalen Süden und darauf folgende ‚Vertreibungen‘ von Menschen einen (Kipp-)Punkt markieren, an dem Land, also Grund und Boden wertvoller wird als Menschen und ihre Arbeit“ 5.

Eine aus der Vergangenheit lernende und die Gegenwart zukunftsfähig gestalten wollende (demokratische) Politik und damit verknüpfte Wirtschaft sollte also diesen essentiellen Grundlagen kapitalistischer Wahrheits- und Warenproduktion entschieden widersprechen und ihnen gar aktiv entgegentreten. Sie sollte endlich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, die wirklich allgemein Resilienzen fördern und Transformationen mit langem Atem auch programmatisch durchzuhalten vermögen. Dafür jedoch die Menschen also zu gewinnen und aus ihren Echokammern und anderen Verkapselungen herauszuholen – als Arbeitskräfte und als Partner, bisweilen gar als Freunde: das geht nur über das Sichtbarmachen ihrer Arbeit. Das Wecken und die Anerkennung ihrer Leistungsbereitschaft. Und damit auch ihrer Würde.

Selbstwert und Mehrwert (1) von Menschen und Dingen

Bevor es jetzt also zum (vorerst) letzten Teil dieser Essays zum Thema „ARBEIT (4): Selbstwert und Mehrwert (2), Würde und Anerkennung“ hier geht, ein kurzer Ausblick auf diesen synoptischen Vor- und Rückblick. Und eine Ausgangsthese: Der so genannte derzeit vonstatten gehende „Rechtsruck“ in gleichfalls weiterhin so genannten „liberalen Demokratien“ steht in der Tradition von Vorgehensweisen, die man durchaus als „Verrat an den Produktivkräften, sprich Arbeiter*innen (w / vwd / vmd / m / vm / vw / vd / d)* “ bezeichnen kann. Die (subtilen), aber irgendwie auch plumpen Techniken, die zudem „(Tech-) Eliten“ und ihre medial-politischen Sprachrohre heute anwenden, um das „Verschwinden und Unsichtbar machen von Arbeit und Mühen in Produktionsprozessen“ voranzutreiben: sie sind nicht neu. KI / Artificial Intelligence, die darin als neuestes Werkzeug dient: auch diese ist nur Teil der dystopischen Maschinenlogik, die Kraft und Wirkmacht der Menschen, die den Mehrwert ihrer (Zusammen-)Arbeit zu Produktionsprozessen leisten, verdrängen und verleugnen soll.

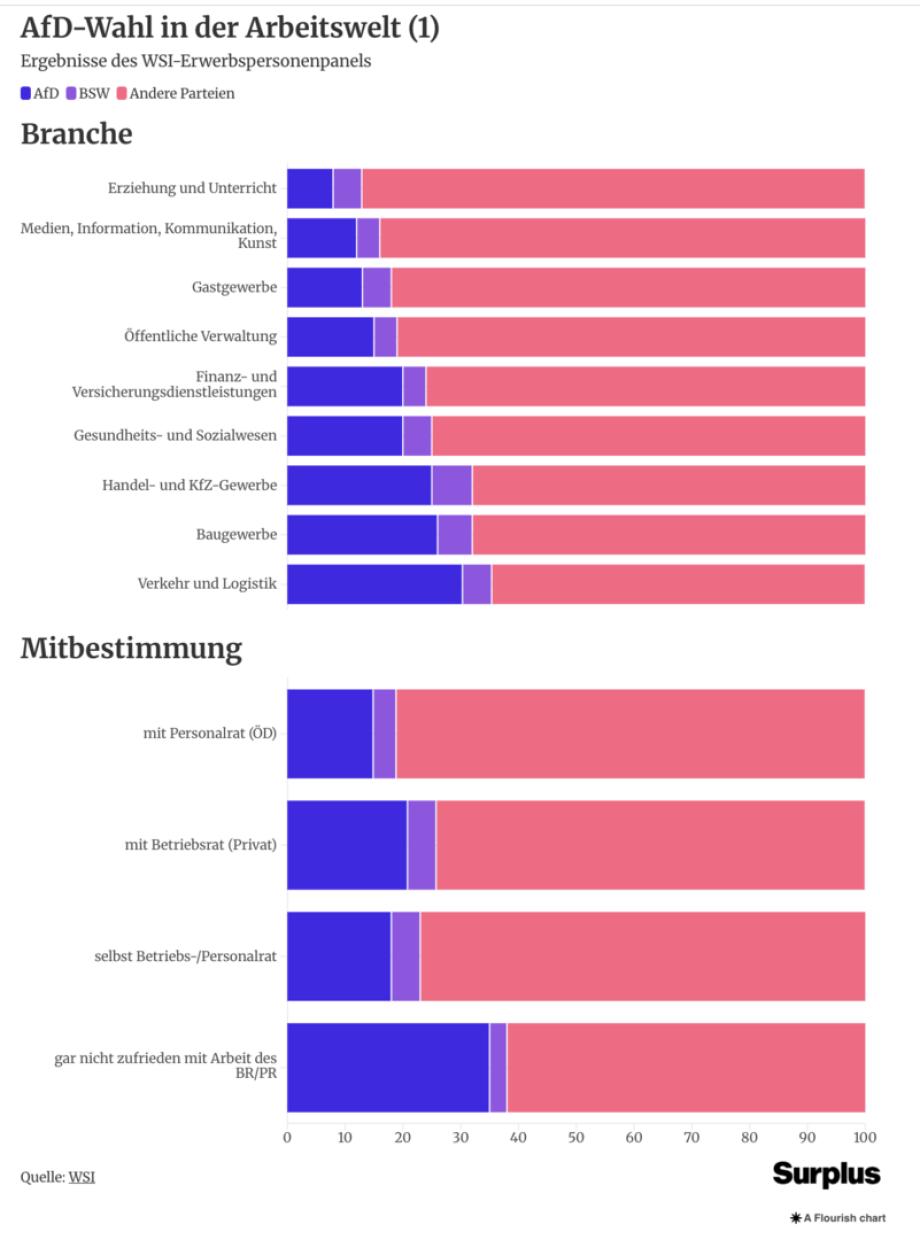

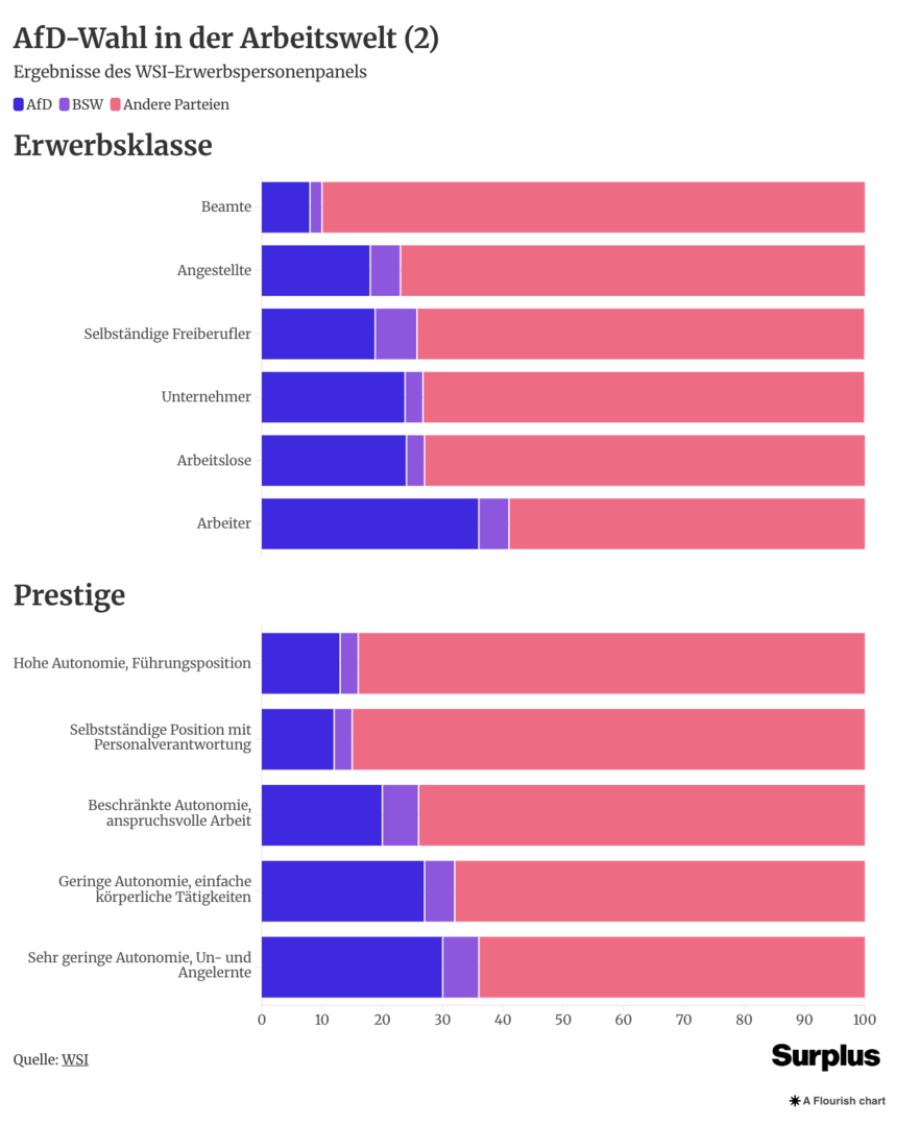

Die hier von SURPLUS im Rahmen der Präsentation einer Studie der Hans-Böckler Stiftung dargestellten sozialen Herkünfte in „der Welt der Arbeit“ von Wählern der AfD bei der letzten Bundestagswahl veranschaulicht dies (zum Teil). Es handelt sich bei den Wählern der „teilweise gesichert rechtsradikalen Partei“ nicht um eine homogene Masse. „Abstiegsängste und Verlustsorgen und belastende Krisen“ und „Migration als Triggerthema“: Viele, vielleicht gar die meisten der Wähler auch der AfD wissen oder zumindest ahnen, dass auch diese Partei keine wirklich transformativen Konzepte und Strategien hat, um mit den Krisen und ihren Ängsten umzugehen. Gleichwohl sehen sie in der Wahl dieser Partei einen (persönlichen) Ausweg.

Diese (vermeintliche) Ausweglosigkeit aber zu entlarven und wirkliche Auswege darzustellen, die vielerorts schon lange ausgearbeitet werden, für die es aber in der medial-politischen Realität des „Rasenden Stillstands“6 traditionell keine „Prioritäten populistischer Darstellungen“ gibt: darum soll es auch weiterhin hier gehen.

Der „Kulturelle Wandel“ und der Paradigmenwechsel „Vom Globalen zum Planetarischen“ 7 auch in den vielfältigen und vielschichtigen Realitäten von Arbeitswelten vertieft, sind da nur ein kleiner Schritt.

Anmerkungen

* w / vwd / vmd / m / vm / vw / vd / d: weiblich, vorwiegend weiblich divers, vorwiegend männlich divers, männlich, vorwiegend männlich, vorwiegend weiblich, vorwiegend divers, divers.

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; Goldsmiths Press, UK 2018; © 2018 William Davies für Auswahl und herausgegebenes Material, die Autoren für ihre Beiträge, (3), S. 59-72.

- Müller, Hans-Peter – „Max Weber. Eine Spurensuche“ – (“Max Weber. Search for Clues”) Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2317, © Suhrkamp Verlag Berlin 2020, S.308 ff. u. S. 411 ff.

- Ott, Michaela - „Dividuationen – Theorien der Teilhabe“; © 2015 bbooks, Berlin, S.21.

- Weisman, Alan – „Die Welt ohne uns – Reise über eine unbevölkerte Erde“ (“The World without us – What happens to the World, when Human Beings Disappear?”) – Aus dem Amerikanischen von H. Kober - © Alan Weisman, 2007 – Deutsche Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2007.

- Davies, William - UK 2018; © 2018 William Davies, (5), S. 95-123.

- Virilio, Paul – „Rasender Stillstand“; Essay, © 1992 Carl Hanser Verlag München, Wien –

Originale französische Ausgabe 1990: „L’ intertie polaire“ (“Polar Inertia”, London, Sage, 1999). - Chakrabarty, Dipesh: „Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter“;

2021 University of Chicago; 2022 Suhrkamp Verlag AG Berlin.

PS / NACHWORT: Dieser Beitrag wird am 16.08. 2025 editiert.

Der Tag, nachdem der selbst ernannte, leider auch vom US-Bürger gewählte König des imperialen Appeasement den Kreml-Herrscher und aggressiven Träumer sowjetischer Größe in Alaska traf. AUCH VIER JAHRE, NACHDEM DER DOHA-DEAL ALS AUSLIEFERUNGSVERTRAG DES AFGHANISCHEN VOLKES an die Taliban, knapp 46 Jahre nach der sowjetischen Invasion vollzogen wurde. Von derselben Person im weißen Haus eingeleitet, von Europa abgenickt.

Besagter „kultureller Wandel“ ist umfassender als die meisten auch nur ahnen.