TRANSFORMATIONEN:

Neudefinitionen der „Ästhetik des Widerstands“ (1)

11.09. 2025 ca. 15 min. Lesezeit

Architekturen und Städtebau verweisen per se auf längerfristige Erzählungen als viele vermeintliche Schnelllebigkeiten in Kunst und Alltag es vielleicht darzustellen vermögen. Es gibt jedoch immer wieder „Bilder in der Seele“, die Kunst: das gesprochene und geschriebene Wort, der aquarellierend wässrige oder satte ölige oder acrylige Pinselstrich auf Leinwand und Büttenpapier, Klang und Nachhall des Anschlags der Gitarre und des Pianos oder des Bogens auf den Saiten der Geige und viele andere künstlerische Ausdrucksformen zu wecken vermögen. „Bilder in der Seele“, um hier eine Metapher des dichtenden Geheimrates Johann Wolfgang von Goethe aus seiner Italienreise, seinen einleitenden Worten zu Sizilien zu zitieren. „Bilder in der Seele“, die oft auch eigene Erinnerungen und Gedanken treffen. Die damit die oder den Betrachtende(n), Hörende(n), Sehende(n), den oder die mit allerlei Sinnen Tastende(n) unmittelbar und nur bedingt unwillkürlich bewegen.

Insofern ist dies hier eine höchst subjektive Auswahl solcher Momente, die ich oftmals lachenden, bisweilen auch weinenden Auges darlegen möchte. Letztlich verkörpert jede künstlerische Ausdrucksform auch einen Heilungsprozess: das Aufzeigen der „Schrammen in der Seele“, wie eine Freundin und Zeitgenossin von Käthe Kollwitz, die mit ihren Händen unzählige Terrakottafiguren geformt hatte einem Kollegen es Anfang der 1980er Jahre erzählte. Die „Schrammen in der Seele“, die im Zuge des ungebremsten Wachtsums ihres Hirntumors seinerzeit nun ihre manuellen Fähigkeiten einschränkte und immer mehr zerstörte. Else Haney, so hieß die Dame damals, oder: so sagt es mir meine Erinnerung jetzt.

Ihr, deren oftmals an Giacometti, Kollwitz und Andersch erinnernden expressiven Skulpturen, (g)lasiert und im Ofen gebrannt wie luftgetrocknet sowie Peter Weiss und Ali Baba Orang, einem Hazara-Künstler, den ich 2009 in Kabul traf, sei diese erneut mehrteilige Serie hier genauso gewidmet wie vielen anderen, deren Erbe und Nachlass bisweilen vergessen oder verschüttet ist. Deren Leben und Werk aber durchaus für ihre eigene vergängliche Ewigkeit geschaffen sein sollte. Und dafür und darüber hinaus steht, fällt und zerfällt. Als dem Gehör schmeichelnder Wohlklang im gleichförmigen (Hintergrund-)Rauschen vergehend.

„Die Ästhetik des Widerstands“ und die Migration

Théodore Géricaults großformatiges Ölgemälde „Das Floß der Medusa“ von 1819 wurde hier schon zuletzt abgebildet. Es thematisiert das Scheitern einer französischen kolonialen Mission von 1816, das Sinken der Méduse auf dem Weg zur Sicherung der Kolonie des westafrikanischen Senegal. Die 15 Überlebenden auf dem Floß: die Grande Nation wollte diesen Schiffbruch, bei dem rund 400 Infanteristen und einige ihrer Befehlshaber auf dem Meeresgrund ihre letzte Bleibe fanden eher vergessen. Der Maler indes entreißt die Tragödie, die im Kannibalismus unter den Überlebenden auf dem Floß auch in die Tiefe menschlicher Abgründe führt der Verdrängung.

Auch Éric Vuillard thematisiert in „Ein ehrenhafter Abgang“ ein schmachvolles Kapitel französischer Kolonialgeschichte: der Beginn einer „zivilisatorischen Mission“ zur Sicherung der imperialen Geschäfte in Indochina in den 1920ern, der später in den 1960ern mit dem US-Abzug aus Saigon und Francis Ford Coppolas „Apocalypse Now“ in Vietnam auf den „Killing Fields“ in Kambodscha im Norden und Westen weitere prägnante Bilder in den fragmentierten Windungen unseres kollektiven Gedächtnisses hinterließ. 1

Théodore Géricaults Gemälde skandalisiert nicht nur das: es ist auch eines der immer wieder eindringlich besprochenen Werke, die Peter Weiss in seiner „Ästhetik des Widerstands“ betrachtet. Weiss wendet sich darin weniger der Moderne, sondern eher antiken, weitestgehend „klassischen“ Kunstwerken zu. Neben Géricaults Gemälde sind es da etwa der Pergamon-Altar und die Ruinen von Angkor Wat, die weit über die tausend versprochenen, nach knapp 13 Jahren im europäischen Fiasko endenden Trümmer des deutschen dritten Reiches hinausweisen.

Mehr noch aber thematisiert Weiss darin eindringlich die Unmöglichkeit, oder vielmehr: die Unfähigkeit bürgerlicher Kreise, mithin der Sozialdemokratie und der Kirchen und eher außen stehender Kreise, den Kommunisten, den Aufstieg des Nazi-Imperiums Adolf Hitlers und damit auch bald den 2. Weltkrieg und den damit einhergehenden, „im Rückraum eroberten Lebensraums für die eigene Rasse“ stattfindenden Genozid an den europäischen Juden zu verhindern 2.

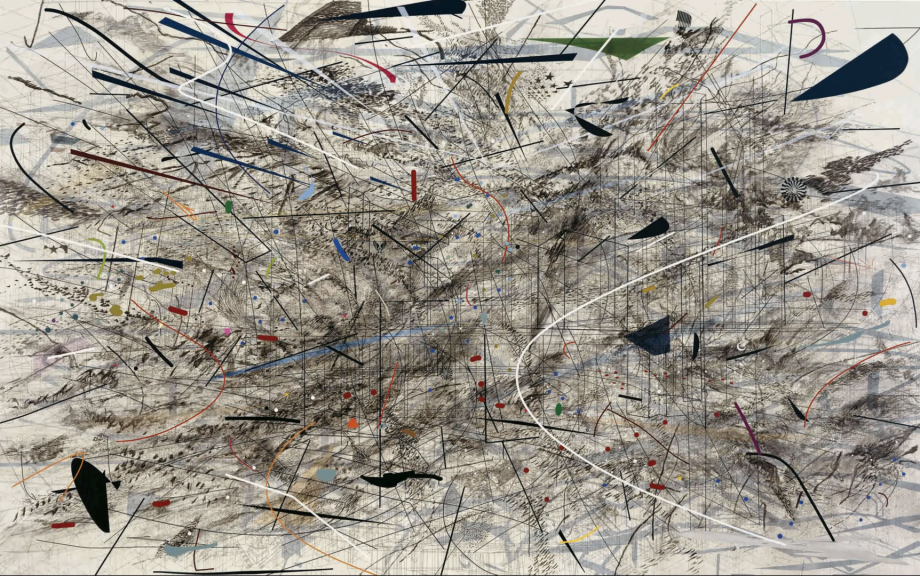

Julie Mehretus 144 x 180 inches großes, also mit knapp 366 x 457 cm etwas kleineres Gemälde „Ghosthymn (after the Raft)“ nimmt deutlich schon im Titel Bezüge zu Géricaults 491x716 cm abmessendem Gemälde auf. Ihr Wandbild aber ist mit Tinte / Tusche und Acrylfarben auf Leinwand 2019–21 erstellt worden 3.

Die mächtige Bilddiagonale, Konturen von Körpern, Schriftzüge, arabisch anmutende, vielleicht auch (alt-)persische oder amharische, nilo-saharische oder afroasiatische Kalligraphien, Kontraste von punktuell scharf abgegrenztem Licht und eher diffusem Schatten in schäumender Gischt: alles überlagert und durchdringt einander in abstrahierendem Verfremdungseffekt, jenem Gestaltelement des Brecht’schen Theaters, das Julie Mehretu andernorts deutlich betont.

Julie Mehretu, 1970 in Addis Abbeba geboren, konnte 1977 mit ihren Eltern, einem äthiopischen Collegeprofessor und einer US-amerikanischen Lehrerin Äthiopien nach dem Sturz Kaiser Haile Selassis zur Zeit der von 1974-1991 andauernden sozialistischen Militärdiktatur verlassen. 1977 brach mit dem Ogadenkrieg zudem einer der vielen regionalen Stellvertreterkriege in der postkolonialen Weltordnung aus, in dem von vielen Völkern bewohnte Regionen den bipolaren Antagonismen des Kalten Krieges untergeordnet werden sollten.

Julie, die heute in New York City lebt und arbeitet, betont auf Brooklyn Rail auch ihre (geistige) Nähe zu anderen migrantischen Künstlern wie „zum Beispiel Alfredo Jaar (*1956 in Santiago, Chile), Shirin Neshat (*1957 in Qazvin, Iran) oder Ai Weiwei (*1957 in Beijing, China)“. Architektur(en) und Städtebau thematisiert sie zudem perspektivisch in ihren Bedrohungen und ihren Fragmentierungen, zumal zerrüttet durch fortlaufende Kriege und Zerstörungen.

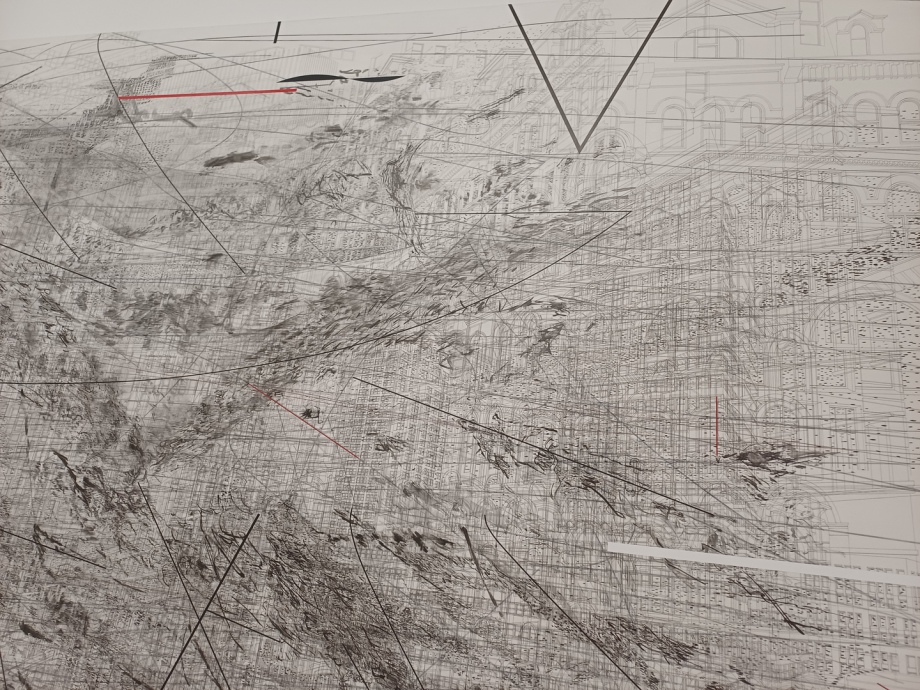

Auf „Black City“ übermalt sie 2007 an Piranesis „Carceri“ / Kerkerbilder erinnernde filigran gezeichnete Strichplotter-Architekturen mit Acrylfarbenen Verrauchungen und wenigen geometrisch scharf abgegrenzten, überwiegend schwarzflächigen Konturen. Die 120 x 192 inches, also knapp 305 x 488cm abmessende Leinwand nimmt Motive und Impressionen aus der Irak-Invasion der „Koalition der Willigen“ unter US-Führung 2003 auf, spielt aber auch nach Julies Auskunft mit dem Gedanken der „Plätze“, die deutschen Städtebau im 19. und frühen 20. Jahrhundert charakterisierten, und die dann im 2. Weltkrieg und im darauffolgenden Wiederaufbau zu großen Teilen ausradiert wurden. Das Geschehen in Bagdad, Basra, Mossul und Kirkuk bis hin nach Falludscha nach 2003 ist in ihren Augen zutiefst verschränkt / intertwined mit den auch 80 Jahre nach WK 2 noch schmerzlich vermissten plazas, den öffentlichen Räumen Berlins und anderer deutscher Städte und ihren Schnittstellen und Berührungspunkten zu den privaten Räumen einzelner Bewohner dieser Orte. Bewohner und ihre Familien, die nach bis zu Krieg und Zerstörung sich ausweitendem Konflikt diese Ver-, bisweilen auch Entfremdung an diesem vorher vertrauten Ort ihr Leben lang mit sich herumtragen. Und zudem auch an anderen (Zufluchts-) Orten schwer wieder Vertrauen zu Menschen, Dingen und eben den Orten selbst mit ihnen darin und dazwischen wieder aufzubauen vermögen.

Eine Assoziationsebene wiederum, die Julie Mehretu selbst in Berlin 2008, also 65 Jahre nach Ende von WK 2 lebend aufnimmt, die in vielerlei Beziehungen an Daniel Libeskinds ursprüngliches „Between the Lines“ Konzept für die Erweiterung des Berlin Museums als heute Jüdisches Museum erinnert.

Kollektives Gedächtnis und

kulturelles Erbe von Flucht und Migration

Sein und Werden und entsprechendes Verarbeiten von Themen – von Wunden und Schmerzen, aber auch von Freude und Glück geschehen auf vielen Ebenen, in vielerlei Maßstäben. Es ist nicht immer „nur“ der „globale geopolitische“ Maßstab, der mit seiner Wucht und seiner Macht die Einzelnen in ihren sozialen Gefügen erschüttert. Es sind auch die kleinen Erzählungen, die Nuancen zudem, die den Schmerz ausweiten. Und die ihn dann auch wieder erträglich zu machen vermögen. Die das (Ver-)zweifeln an der Welt und dem Menschsein darin für Momente des Glücks, die vielleicht auch ein (Wieder-) Erkennen beinhalten versüßen. Momente, die vielleicht auch entscheidende Wendungen zu Rettungen aus Unglück, Verzweiflung und schnellem oder auch langsam dahinsiechenden Sterben und der damit untrennbar verknüpften Hoffnungslosigkeit beinhalten. Entscheidungen willkürlicher und unwillkürlicher Art, die oft unbemerkt daherkommen. Zumal für das Kind, das in seinem Vertrauensverhältnis zur Welt eben auch auf die Eltern und deren Entscheidungsspielraum angewiesen ist. Einmal mehr hier diesmal der Blick geweitet auf Wim Wenders‘ „Himmel über Berlin“ / „Wings of Desire“ , wo das Kind eben Peter Handkes Gedicht folgend Kind ist und unbeschwert den Lauf der vollkommen beseelten Welt betrachtet.

Alice Musiol wurde 1971 im oberschlesischen Kattowice geboren. Die Gründung der Gewerkschaft Solidarność unter Führung Lech Wałęsas nach dem Besuch Papst Johannes Pauls II. 1979 zu Beginn seines mehr als 26 Jahre währenden Pontifikats in seiner Heimat Polen, die Verhängung des Kriegsrechts im Lande durch die Regierung Jaruzelski 1981-83: der Ausgang solcher Konflikte ist perspektivisch nie deutlich erkennbar. Harte und lange Kämpfe auf des Messers Schneide. Zumal in einem Land, dessen Freiheitswille und Resilienz durch die Position zwischen den imperialen Machtblöcken und ihren wechselnden Stellvertretern über Jahrhunderte ungebrochen ist. 1981 jedenfalls emigriert Alices Familie nach Westdeutschland.

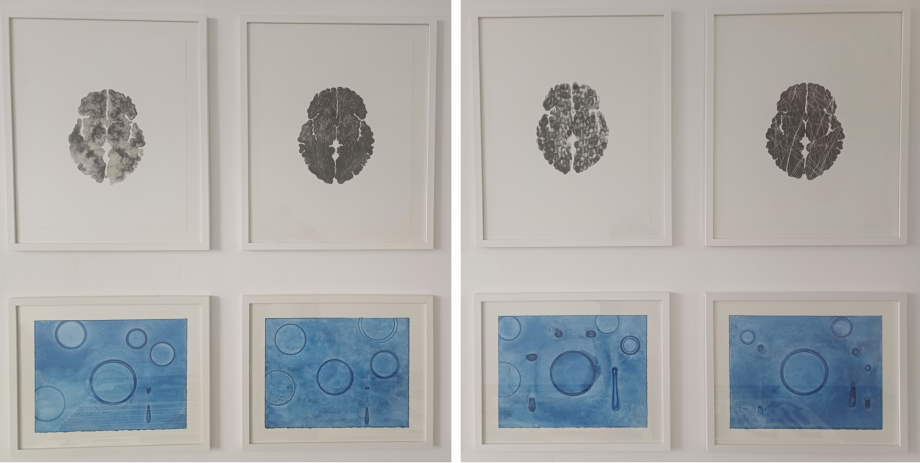

Während Julie Merethus Arbeiten, insbesondere die großformatigen Leinwände im Untergeschoss des zur K21 umgebauten Ständehauses in Düsseldorf den erforderlichen Raum haben, so sind Alice Musiols wesentlich kleineren Arbeiten gerade im Foyer der Galerie Grölle in Düsseldorf-Flingern am Herrmannplatz doch etwas gedrängter disponiert. Dennoch: gerade dieser kleine Raum, das Entrée hinter dem Schaufenster ist sehr schön kuratiert von Jürgen Grölle. Das in seine vielen handwerklich perfekten Einzelteile zerlegte Faltboot auf dem Boden auf weißem Untergrund, die vier Hirnscan-Lithografien oben und die blauen Tuschemalereien darunter und das weiße Textilband auf schwarzem Samt auf der Stirnwand mit der Frage: „How many people do you love in a lifetime?“ fordern eigentlich zwar etwas mehr Raum als die kleine Galerie hier zur Verfügung zu stellen vermag. Doch das beengte Raumangebot ist dennoch sehr schön genutzt. Der Blickfang der fast die Hälfte der Bodenfläche einnehmenden fein drapierten Einzelteile des komplexen Baukastens des Bootes, die schwarzen elliptoiden Lithografien, die erst bei näherem Hinsehen ihre tiefgründigen Botschaften offenbaren und die blau aquarellierte Tusche, die so assoziativ Wasser und andere Flüssigkeiten den mehr als ein halbes Jahrhundert alten Holzteilen des Bootes geradezu komplementär gegenüberstellt: Die „Exit only“ überschriebene Ausstellung der in Köln lebenden und arbeitenden Meisterschülerin bei A.R. Penck 1996-99 an der Kunstakademie Düsseldorf, die davor, 1993-96 in Maastricht an der Academie Beeidende Kunsten studiert hat, lädt ein zu einem zweiten und dritten Blick.

Die Reihe der vier oberen schwarz-weißen Lithografien, das menschliche Gehirn in der Transversal- oder horizontalen, axialen Schnittebene mit den wichtigsten Hirnsegmenten: linke und rechte Hemisphäre, die graue Substanz der Nervenzellen des Großhirns unterhalb der Kortex, der Hirnrinde mit den subkortikalen, von der weißen Substanz der Nervenfasern, Axonen umgebenen Kernen wird hier einmal mit grau verlaufenen aquarellierten, wolkigen Schlieren dargestellt, einmal ist der Apparat schwarz und von feinen weißen, parallele Konturen nachziehenden Linien durchzogen, einmal setzt sich das Gehirn aus Fingerabdrücken vom Stempelkissen zusammen und beim letzten, rechten Bild dann sind die Synapsenströme und Laufbahnen in ihrem linearen Verlauf gleichsam als chaotisch anmutendes Beziehungs-Geflecht von Orten, also nicht direkt sichtbaren Punkten als Linien über die schwarze Masse des „Schatzes der Seele“ oder, wie Gerald Hüther als einer der prominentesten Hirnforscher hierzulande sagt, die „neurobiologische Interpretationsmaschine“ des menschlichen Gehirns gelegt.

Darunter die hellblauen Tuschezeichnungen auf Büttenpapier muten zunächst wie Blut- oder Körperzellen in Plasma oder anderem umgebenden Gewebe an. Dafür sind aber die überwiegend runden Formen zu regelmäßig, die wenigen stäbchenförmigen Konturen sind für Mitochondrien auch wieder mal zu lang, mal zu kurz und zu selten. Die Gegenstände hier auf dem Seziertisch indes lassen viele Assoziationen zu. Unter den Horizontalschnitten mit den multiplen Interpretationsebenen des menschlichen Gehirns zumal verstärken sie dieses spielerische Element, den Verlauf der Gedankenströme. „Weniger ist hier mehr“, möchte man mit Mies van der Rohe sagen. Die Einfachheit der Darstellung impliziert eine Vielzahl von Gedanken. Schönheit. Pur.

In Dieter Fortes Romantrilogie „Das Haus auf meinen Schultern“ ist es auch eine Familie, die wie Alice Musiol aus Kattowice, hier aus dem ländlichen Polen im Raum Kattowice im 12. Jahrhundert kommt. Eine Florentiner Seidenweberfamilie zur selben Zeit, das Ende der Republik und der Umbau zur Diktatur hier, Hungersnöte und von innen und außen geschürte Konflikte dort: in den ersten Tagen des 20. Jahrhunderts erhält eine junge Frau mit polnischen Wurzeln eine Stelle als Kindermädchen bei einer Familie mit toskanischen Wurzeln, die später in Frankreich zu Hugenotten wurden in Düsseldorf-Kaiserswerth. Der Blick eines 10-jährigen Jungen aus dem Kellergeschoss eines zerstörten Wohnhauses in Düsseldorf-Oberbilk, einem innerstädtischen Industrieviertel hinter dem Hauptbahnhof hier meines an Flingern angrenzenden Wohnviertels auf das Geschehen auf der von Trümmern flankierten Straße unmittelbar nach Ende der Kämpfe rundet die Erzählung ab, die gemeinsam mit Günther Grass‘ „Blechtrommel“ und Peter Weiss‘ „Ästhetik des Widerstands“ als drittes großes Epos der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Westdeutschland bezeichnet wird. Der ängstliche Blick des Jungen dort aus dem Keller im Sommer 1945 und das langsame Herauskommen aus diesem Keller, aus diesem dunklen und feuchten Schoß in den ersten Tagen und Jahren nach der „Stunde Null“: es ist der Blick des 1935 in Düsseldorf geborenen, 2019 in Basel verstorbenen Autors Dieter Forte selbst, den er hier neu be- und verarbeitet.

Migration und Vertreibung, Krieg, das Erbe und der Überlebenswille von nur scheinbar entwurzelten Familien und ihren einzelnen Mitgliedern, die damit verbundenen, unmittelbar mit dem Ort der Herkunft verknüpften, dann aber auch in der Fremde zu neuem Leben umbaufähigen Werte: Dieter Forte entfaltet in diesem preisgekrönten Familienepos einen Reigen, der (nicht nur) für Deutsche „in den Ruinen des 20. Jahrhunderts seinen Fluchtpunkt findet“ (Klappentext hinten). 5

„On Coming from a Broken Home“: häufig sind es nur scheinbar zerbrochene Zu- und Umstände, die Vertreibung, Krieg und Konflikt und darin gefangene Menschen mit sich tragen. Und die Menschen, die wie Gil Scott-Heron deutlich betont, ein wirkliches Haus als Heimstatt, nicht ein zerbrochenes Etwas ihr Eigen nennen wollen und hart dafür arbeiten. Vorverurteilung und Diskriminierung, mithin die immer subtilere Formen der Ausgrenzung findende, allen Erkenntnissen der Humangenetik widersprechende „Erfindung der Rassen“ 6 und die unter anderem auch damit einhergehende reine Kommerzialisierung von Wohn- und damit Schutzraum in Assets und anderen dehumanisierenden Kapitalgewinnungsformen zwängen Menschen hier wie dort in immer prekärer auswachsende Lebensverhältnisse hinein. Zu allererst zerstört die scheinbare „Naturgesetzlichkeit freier Marktmechanismen“ den nicht nur in hier dargestellten Kunstwerken zutiefst menschlichen Willen, diese Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit. Dieses perspektiv- und hoffnungslos machende Einzwängen der Menschen wird bald auch zum Töten per Knopfdruck oder Mausklick. Krieg und materielle Zerstörung ist dann nur noch die „Ultima Ratio“ einer solchen immer weiter getriebenen Gemengelage, die bedingungslos jegliche gemeinschaftliche Solidarität aushebelt. Und damit auch weite Teile des kulturellen Erbes vielerorts zerstört. Internationale Konflikte haben laut Peace Research Institute Oslo (PRIO) 2024 mit 61 Konflikten zwischen und in 36 Staaten auf der Welt das höchste Maß seit 1946 erreicht. 2025 werden WIR darüber liegen.

Die Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht der Uni Würzburg, Isabell Feichtner sagt dazu: „Wert entsteht in einem bestimmten Kontext, in Beziehungen zwischen Personen und zu Dingen, Raum und Zeit. Wert selbst ist eine Beziehung. In unserer gegenwärtigen Gesellschaftsordnung ist Wert vor allem ein ökonomisches Konzept. Wenn heute von Wert die Rede ist, dann ist meistens ein Marktwert gemeint, sei es ein historischer, ein tatsächlicher oder ein fiktiver. Dinge haben einen Wert, der in Geld gemessen wird, weil sie als Waren auf Märkten gehandelt werden, potenziell gehandelt werden könnten oder weil sie – als Kapital – künftige Einkommen generieren.“ 7

Vielleicht können wir erst dann, wenn WIR das verstanden haben werden und somit auch die ersten Schritte zur Überwindung dieses vermeintlichen „Naturzustandes“ machen werden wirklich fähig sein, dem 21. Jahrhundert ein menschliches Antlitz zu verleihen. Die dehumanoide Fratze, ob mit „naturgesetzlich gleichgeschalteter KI“ oder sonst wie erzeugt, sie wird beim bedingungslosen „Weiter so“ den vormals blauen, dann durch endlose Kriege, Plünderung von Bodenschätzen aller Arten und progrediente globale Erderwärmung auf +3 bis +4°C am Ende dieses 21. Jahrhunderts braunen Planeten ohnehin verunstaltet haben.

Julie Mehretu „KAIROS / Hauntological Variations“ in der K21 in Düsseldorf geht noch

bis zum 12. Oktober 2025.

Alice Musiols Ausstellung „Exit Only“ bei Grölle in Düsseldorf-Flingern noch bis 19. Oktober 2025.

Anmerkungen

- Vuillard, Éric – „Ein ehrenhafter Abgang“ ; © 2023 MSB Matthes & Seitz Berlin,

frz. Original © 2022 Actes Sud, Übers. Von Nicola Denis - Weiss, Peter – „Die Ästhetik des Widerstands“ (“The Esthetics of Resistance“) –

© für die dreibändige Ausgabe in einem Band Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1983. - Ink and Acrylic on canvas, Photo: Tom Powel

Imaging. Courtesy the artist and

Marian Goodman Gallery, New York. © Julie Mehretu. - Ink and Acrylic on canvas, François Pinault Collection. Photo Courtesy of The François Pinault Collection. © Julie Mehretu.

- Forte,

Dieter – “Das Haus auf meinen Schultern“,

Romantrilogie, © 1999,

S. Fischer Verlag GmbH Frankfurt am Main, 3. Auflage 2004 (German). - Barbujani, Guido – “Die Erfindung der Rassen – Wissenschaft gegen Rassismus”, © 2006 / 2018 „L’invenzione delle razze“ Giunti Editore S.p.A., © 2021 deutschsprachige Ausgabe: Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin.

- Feichtner, Isabel – “Bodenschätze – Über Verwertung und Vergesellschaftung“, © 2025

by Hamburger Edition,

HIS Verlagsgesellschaft mbH, S. 120.