TRANSFORMATIONEN:

Neudefinitionen von multiplen

„Ästhetik(en) des Widerstands“ (2)

21.09. 2025 ca. 27 min. Lesezeit

Aufgrund der Länge dieses Eintrags hier

ein kurzer Überblick zu den einzelnen Abschnitten:

- „Ästhetik(en) des Widerstands“ als Dystopien entlarvende (5min)

- Stadt-Region, Zentrum-Peripherie-Konflikt:

„Economic Science Fictions“ (4min)

- „Peak Oil“ als besonderes „spekulatives Szenario“ (8,5min)

- „Peak Oil“ und „Current Policy Scenario“ ff. (5,5min)

- Das Internet ist bisweilen sehr „vergesslich“. Und KI? (4min)

Multiplizität geht auch mit Diversität und damit mit Komplexität einher. Vielseitigkeit in x-Richtung und Vielschichtigkeit auf der y-Achse indes implizieren alles andere als Beliebigkeit. Multiple Ästhetiken nehmen per definitionem ipsem also viele verschiedene Blickwinkel im zeitlichen und räumlichen Sinne ein.

Ästhetik (von altgriechisch αἴσθησις aísthēsis „Wahrnehmung, Empfindung“) als Lehre von der Schönheit, von Gesetzmäßigkeiten und Harmonie in Natur und Kunst ist also nicht ohne Widersprüche. Als „Ästhetik des Widerstands" 1 evoziert sie vielmehr das Aufbegehren gegen herkömmliche Wahrnehmungsmuster. Diese sind bisweilen durch oftmals eher subtiles Ausklammern vieler Konfliktebenen gekennzeichnet. Als herrschende Empfindungen und Wahrnehmungen verschreiben sie sich dem jetzt, in diesem Moment festgestellten Marktwert als entscheidendem, mithin: als derzeit einzig vorherrschendem Parameter für Beziehungen und Interaktionen zwischen Menschen und Dingen. Das Temporäre auch dieses Absolutums des jetzigen Marktwertes eines Dinges oder eines Vorgangs indes wird dabei zumeist komplett ausgeklammert.

„Was jetzt passiert, ist die totale Besetzung mit Gegenwart“,

wie Heiner Müller schon 1990, kurz nach dem

Fall der Mauer in Berlin feststellte.

„Ästhetik(en) des Widerstands" suchen dabei, Ignoranz und Arroganz dieser herrschenden Wahrnehmungsmuster und ihres oftmals vordergründigen Formalismus zu hinterleuchten. Die darin zu Tage tretenden Konflikte nehmen sie auf. Mit einem Augenzwinkern entlarven sie die vorherrschenden, oftmals „alternativlos“ sich gebärdenden Muster. Zumal vor einem langfristigen zeitlich historischen Hintergrundrauschen betrachtet, nehmen sie häufig das sich so darstellende bedingungslose „Weiter so!“ in seiner dystopischen Konsequenz zu Ende gedacht auf. Bisweilen projizieren sie dann zudem einen utopischen Schritt heraus aus diesem Dilemma. Die daraus resultierenden Konsequenzen zeigen mögliche Auswege auf. Sie machen also Mut. Ein ganz wesentliches Kriterium. Zumal die Geschichte darin als (kulturelles) Menschheitserbe betrachtet nicht alleine die Vergangenheit befragt, sondern in ihren vielfältigen transdisziplinären Verflechtungen in Gegenwart und Zukunft hineinreicht. Ein Licht, wenn auch nur wenige Augenblicke darauf wirft und scheinen lässt.

a)„Ästhetik(en) des Widerstands“ als Dystopien entlarvende

Projektionen und Szenarien liegen jedem Entwurf von Gegenwart und Zukunft zugrunde.

Das Befragen der Vergangenheit, wie Heiner Müller weiter sagt:

„das Ausgraben der Toten, wieder und wieder“

ist Kern und Ausgangspunkt jedes szenischen Entwurfes. Und damit auch im erweiterten Sinne jedes (Kunst-) Werkes, das für sich einen Blick auf Raum und Zeit nach Öffnen des (Theater-) Vorhangs beansprucht.

Abstraktion und Verfremdung indes machen es dem / der Betrachter*in nicht immer leicht. Bertolt Brechts „Verfremdungs-/ V-Effekt“, der in seinem „epischen Theater“ primär Geist und Verstand ansprechen soll: welche Emotionen werden wie beim „aristotelischen Theater“ entsprechend geweckt? Und welche kognitiven Ebenen werden da adressiert? Wo und wie liegen da Schnittstellen von Ratio und Emotio im Zuge der Betrachtung der Welt und der darin sich offenbarenden Dinge und Menschen? Ist die „Katharsis als Läuterung“ der Zuschauer*innen im „aristotelischen Theater“ also ein rein emotionaler Vorgang, oder beinhaltet die kognitive Be- und Verwertung des Dramas als vor unser aller Augen sich abspielenden Stückes beides: Ratio und Emotio gleichermaßen? Gerne möchte man Brecht selbst dazu befragen. Viele mögliche Antworten darauf indes erschließen sich auch mit heutigem Wissen (und Empfinden) in seinem Werk selbst. Seien es die „Fragen eines lesenden Arbeiters“, sei es „An die Nachgeborenen“, seien es „Die Liebenden“.

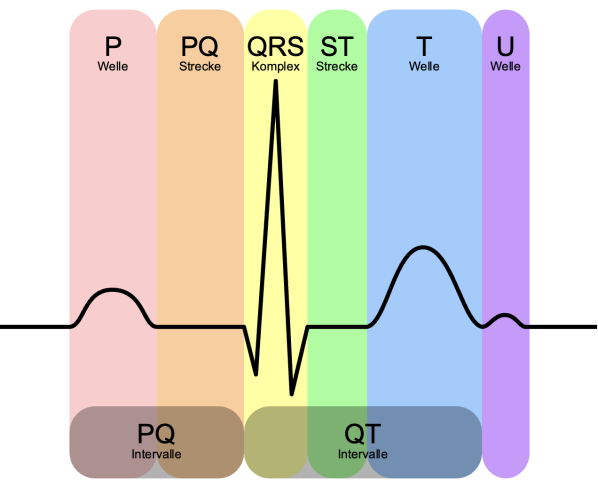

Unregelmäßigkeiten im vermeintlich linearen Zeitpfeil zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft indes stellen sich bei genauerer Betrachtung alles andere als gleichförmig linear dar. Um- und Abbrüche, Zwischenphasen und (vermeintliche) Endphasen, Anfangsphasen mit ersten tastenden Schritten: Übergänge und Disruptionen lassen historische Zeit in der Detailansicht eher als gezackte Linie, bisweilen gar als EKG erscheinen.

Die Erregungsleitung am Herzen, PQRSTU-Strecken der Herzmuskelaktivität: auch historische Phasen und Epochen überlagern und durchdringen einander stetig. Gewonnene wie verlorene Erfahrungswerte schlagen sich dann auch in Handlungen und Kommunikation, mithin den Beziehungen zum Geschehen nieder.

Paul Virilios „Dromologie“ als Lehre von der Verformung von Raum und Zeit durch Beschleunigung schlägt sich eben nicht nur im „Rasenden Stillstand“, seinem berühmtesten Essay aus dem Jahre 1990 nieder. Der oder das Oxymoron fordert auch zur Resilienzbildung auf. Es fordert Diskurse und damit auch Ansätze zu Antworten. Erst dann vermag es auch zum selbsterklärenden Paradoxon zu werden und uns ermöglichen und befähigen, den zerreißenden Antagonismus zwischen dem Rasen und der Stase aufzulösen 2.

Andere entwerfen Szenarien, die eher Plan- und Rollenspielen entsprechen und gleichfalls auf ihre eigene Art und Weise Hamlets Frage nach „Sein oder Nichtsein“ einmal mehr kategorisch implizieren. Alan Weisman befragt in „Die Welt ohne uns“ viele Experten an manchen Orten, wo Menschen letztlich die Infra-, Intra-, Inter-, Trans-: Strukturen eher im Hintergrund warten und regulieren, was geschehen würde an diesem oder jenem Ort, wenn diese Arbeiten eben durch das Verschwinden der Menschen eingestellt würden. Daraufhin schreibt er denn auch eine Zeittafel der Regeneration des Planeten Erde und seiner natürlichen und eben nicht (mehr) anthropogen bestimmten Ökosysteme nach Verschwinden der Menschheit 3.

Das „Department of Unusual Certainties“ (DoUC), also das „Ministerium für ungewöhnliche Gewissheiten“, ein Kollektiv aus Künstlern verschiedener Sparten und Urbanisten aus Toronto schreibt Anfang der 2010er Jahre die Stadtbaugeschichte von Mississauga im Großraum Toronto vom „Landkauf“ von indigenen Bewohnern Ende des 18. Jahrhunderts zum Kauf der US durch China und dem Erwerb eines UN-Sitzes durch Google Ende der 2020er Jahre fort. Aber auch weiterhin sind im Portfolio von DoUC Community Envelopment Aktivitäten und urbane Interventionen in vielen Formen und Maßstäben enthalten.

b) Stadt-Region, Zentrum-Peripherie-Konflikt:

„Economic Science Fictions“

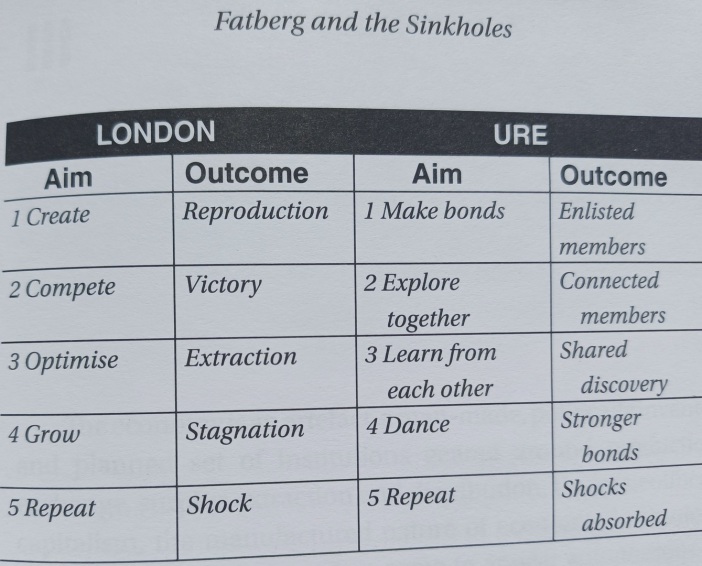

Der klassische Stadt-Region- und damit vorwiegend Zentrum-Peripherie-Konflikt ist einmal mehr in „Economic Science Fictions“ in „Fatberg and the Sinkholes: A Report of the Findings into the United Regions of England by PostRational“ auf höchst originelle Weise zwischen London und den „Vereinigten Regionen Englands“ gelöst: Diese (regionalen) „sinkholes“, also durch kollabierende Erosion der Erdoberfläche entstandene Erdlöcher, in denen Müll und Abwässer versinken haben sich vom „fatberg“ London, also dem schmierigen und öligen Klumpen, der jede Kanalisation zu verstopfen vermag, aber mehr und mehr (unbeobachtet) in den Tiefen der Abwasserleitungen heranwächst getrennt. Dan Graham Brady und James Pockson aka „PostRational“ spinnen diese Trennung famos weiter.

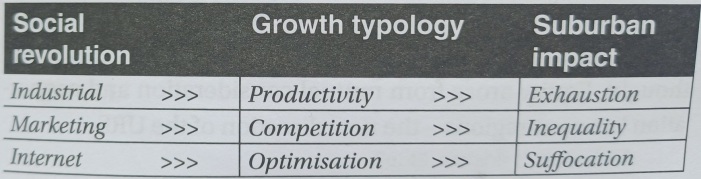

Unter „Prototypische Hypothese“ fassen sie Wachstumsformen von einander überlagernden „Sozialen Revolutionen“ der derzeitigen Phase des Industriezeitalters und ihre Auswirkungen auf die suburbanen Regionen: „Ermüdung, Ungleichheit, Ersticken“ zusammen 5.

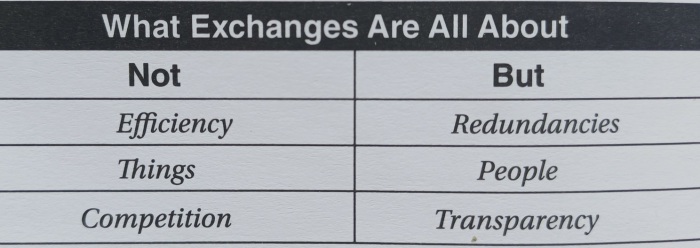

Unter „Absorbismus. Ausgewrungen“ stellen sie Sinn und Zweck von Interaktionen und Beziehungen gegenüber: Es geht nicht um „Effizienz, Dinge und (bedingungslose) Konkurrenz“, sondern um „Redundanzen (Überflüssigkeiten, Freisetzungen, aber auch: Arbeitslosigkeit), Menschen und Transparenz“ 6.

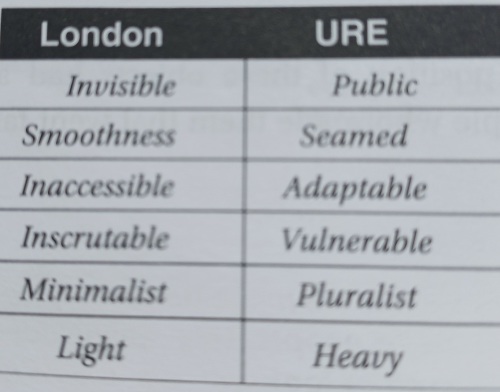

Beim „Infrastrukturellen“ und „(vorher) Unsichtbaren“ stellen sie nochmals dem anonymen Zentrum London und den Nachbarschaften der URE maßgeblich konnotierte Attribute gegenüber: Unsichtbarkeit vs. Öffentlichkeit, Glattheit (Gewandtheit) vs. gesäumt (gefalzt), unzugänglich vs. adaptierbar, undurchschaubar vs. verwundbar, minimalistisch vs. pluralistisch, leicht vs. schwer 7.

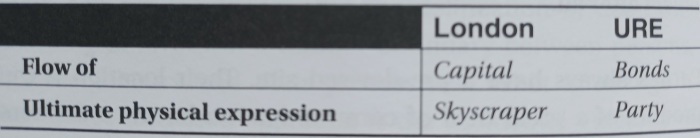

Das „Architektonische“ subsumieren sie unter den „Fluss von Kapital“ in London vs. „Fesseln (Renten, Verbindungen, Verpflichtungen, Versprechen)“ in den URE. Der „ultimative physische Ausdruck“ ist dann auch der Wolkenkratzer in London vs. „Party (Beteiligte, Gesellschaft, Teilnehmer)“ in den URE 8.

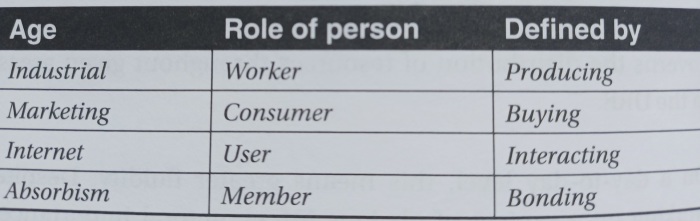

Unter den einander überlagernden Zeitsparten 1. des Industriezeitalters schreiben sie die Rolle der einzelnen gesellschaftlichen Person die des Arbeiters, der über den Akt des Produzierens definiert ist zu. Bei 2. Marketing ist der / die Einzelne als Konsument*in über den Akt des Kaufens definiert. Das 3. Internet bestimmt User*in und seine / ihre Interaktion. Das „Persönliche“ unter dem Vorzeichen des 4. „Absorbismus“ charakterisieren sie als Mitglied, das definiert ist durch den Akt, Verbindungen, Verpflichtungen und Versprechen einzugehen 9.

Abschließend subsumieren sie Zielvorgaben und Ergebnisse der „Schattenwelt der Konkurrenz“ im Zentrum London vs. Vergesellschaftung und Zusammenarbeit in der Peripherie der URE 10.

Infrastruktur-Theoretiker und Autor Paul Graham Raven unterscheidet drei Kategorien von Utopien: klassische, technologische und kritische Utopien. Letztere unterscheiden sich von Dystopien, indem sie das Scheitern vorherrschender Modelle von vermeintlichen, in die Zukunft hineinreichenden Gegenwartsentwürfen darlegen und im Kern somit auch analysieren. Darauf basierend entwerfen sie entsprechend „spekulative und kritische“ Modelle des Utopos als „Noch-nicht-Ort“, aber als „grundlegend anzustrebende Beziehungsrahmen gesellschaftlichen Zusammenlebens und -arbeitens“ 11.

In Zusammenhang mit den 2018 veröffentlichten “Economic Science Fictions“ und „Fatberg and the Sinkholes“ ist durchaus anekdotisch bemerkenswert, dass just 09 / 2017 der „Whitechapel Fatberg“ als bisher größtes Exemplar dieses „Ungeheuers“ unter dem „Herzen von London“ entdeckt wurde. Mit einem Gewicht von 130 t und einer Länge von 820 ft./ 250m, also mehr als zwei Fußballfeldern ist er als „Royal Flush“, der die Kanalisation unter der Themse-Metropole verstopfte sicher auch ein Monument vernachlässigter O & M – Operation and Maintenance, Wartung und Funktionserhalt öffentlicher Infrastrukturen im UK als „Mutterland des Neoliberalismus“.

„Präfigurative Politik“ (PP) wird im Kontext der „kritischen Utopie“ auch Occupy Wall-Street 2011 in NYC und ihrem Vordenker und Analysten, dem Anthropologen David Graeber (*12.02.1961 in NYC – 02.09.2020 in Venedig) zugeschrieben. David dazu:

(PP) beschreibt „die Idee, dass die Organisationsform, die eine Gruppe von Aktivisten an- und übernimmt die Gesellschaft vorwegnehmen sollte, die wir schaffen wollen.12“

In einer langen analogen Erzählung zur kritischen Passage einer Jolle unter einer historischen, nur mit Hilfe eines Lotsen zu passierenden Brücke hindurch betont Tim Jackson am Ende, dass Anthropologen jenen Geisteszustand vor schweren Prüfungen, den man vielleicht auch als „Schwellenangst“ übersetzen kann als „liminality“ vom lateinischen „limen“ bezeichnen. Transformationen beinhalten viele Schwellen / „limen“, die nur mit der Hilfe vieler ortskundiger Lotsen zu passieren sind. Der dafür erforderliche Vertrauensaufbau zu dem Lotsen, den man ja in diesem Moment ermächtigt, seinem Wissen und seinen Erfahrungen folgend ein mastloses Boot zu steuern ist nochmals ein Kapitel, ein Attribut für sich 13.

c)„Peak Oil“ als besonderes „spekulatives Szenario“

Kaum ein Momentum wird immer wieder großflächig und breit angelegt in die scheinbar nur darauf wartende Öffentlichkeit gebracht wie „Peak Oil“, die Überschreitung des Höhepunktes der globalen Erdölfördermenge. Ist es aber eher „Peak Oil Demand“, also die natürlich durchaus von mächtigen Interessen gesteuerte Nachfrage, die da angeregt werden soll? Auch durch die neuesten Prognosen der Internationalen Energie-Agentur IEA, die einen Anstieg der globalen Nachfrage nach Öl und Gas bis 2050 prognostiziert? Die Überschrift „Der Mythos vom Peak-Oil zerbröckelt“ von Uwe Kerkow auf Heise Telepolis am 17.09. 2025 weist durchaus darauf hin.

2011 bis finalisiert 2015 schrieb ich dazu:

„„Der entlarvte Peak-Oil“ 14 – so wird eine Buchbesprechung von Daniel Yergins 2011 erschienenem Buch „The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World,“ („Die Frage: Energie, Sicherheit und die Wiedererfindung der Modernen Welt“) 15 auf der Seite des MIT Boston (Massachusetts Institute of Technology) mit der These von der „Nicht Vorhersehbarkeit der Energiefrage“ überschrieben.

Yergin beschreibt in seinem Buch, wie besonders Erdöl als der fossile Brennstoff der „zweiten industriellen Revolution“ schlechthin (nach Jeremy Rifkin 16) als Motor und Schmierstoff der globalen Ökonomie – und der Politik fungiert. Er zeigt aber auch unsere Abhängigkeit von dem „schwarzen Gold“ auf und die Konfliktfelder für unsere Zivilisation, die einerseits darauf aufgebaut ist, andererseits aber auch durch Probleme wie den „Klimawandel“ und andere „Naturgewalten“ etc. immer wieder – vielleicht auch immer stärker bedroht ist. Letztlich jedoch sieht Yergin diese Bedrohung eher unter dem Aspekt der „Konkurrenz“ für diese unsere Abhängigkeit – die - überspitzt gesagt – „bedingungslose Alternativlosigkeit“ zum Erdöl.

„So schreibt Yergin: ‚Die Peak-Oil Theorie verkörpert ein Ende der Technologie / ein Ende der Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, das da auch besagt, dass es keine signifikanten Neuerungen in der Herstellung und Verarbeitung von Öl mehr gibt und dass auch neue Vorkommen nicht mehr gefunden werden können.’ Eine Perspektive, die für Yergin geradezu blasphemisch erscheint. Insofern zeigt er schadenfroh auf, dass die Welt mindestens fünf Mal schon befürchtete, die Ölvorkommen könnten zu Ende sein...“ 14, 15 – von den 1880ern – also den wesentlichen „Wachstumsjahren“ der ersten, hauptsächlich auf Kohle- und Gasverfeuerung – der Dampfmaschine basierenden „ersten industriellen Revolution“ 16 bis heute.

„Jedes Mal indes wurden neue Quellen gefunden. Dies passiert auch heute erneut, sagt Yergin“. 14, 15 Neue Bohr- und Raffinerieverfahren werden entwickelt und riesige, teilweise durchaus „unkonventionell gelegene und entsprechend auch nur mit Hochtechnologie zu fördernde“ 14, 15 Gas- und Ölfelder werden so erschlossen.

„Yergin behauptet, es wird mindestens bis 2030 dauern, bis Alternativen zum Öl eine wirklich zählbare Rolle spielen. ‚Um 2030 wird der globale Energieverbrauch um 30 oder 40 Prozent höher liegen als heute. Der Mix wird vielleicht nicht sehr viel anders aussehen als heute... Es wird erst nach 2030 sichtbar sein, ob sich das gesamte System der Energieversorgung wirklich ändert, da dann die Auswirkungen von Innovation und technologischem Fortschritt überhaupt erst sichtbar sind.“ 14, 15

Im Januar 2015 entscheidet der US-Senat mit 50-49 Stimmen, dass „die globale Erderwärmung zwar reell ist“, aber „man weigert sich mit diesem Abstimmungsergebnis anzuerkennen, dass der Mensch Verursacher dieser Entwicklung ist.“

„Aber der Senat hat vorher bereits die Existenz des Klimawandels anerkannt und 2005 hat er auch mehrheitlich bestätigt, dass menschliche Aktivität ursächlich dafür sei.

Seit 2005 ist ein ganzes

Jahrzehnt mit vielfältigen, in Echtzeit geschehenen Beweisführungen der Auswirkungen des Klimawandels – und seiner Bedrohungen in der Zukunft vergangen. ‚Wir sind schlechter dran als 2005,’ sagt

Robert Brulle, ein Soziologe an der Drexel University in Philadelphia, der über die Bewegung der Leugner des Klimawandels schreibt. ‚Die Resolution, die sagt, dass der durch den

Menschen verursachte Klimawandel Wirklichkeit ist, wurde 2005 verabschiedet ...,’ sagte er in einer Email. ‚Eine ähnliche Resolution scheiterte heute

(2015).

10 Jahre mehr wissenschaftliche Gewissheit, weniger politischer Wille.“

Im 1986, im Jahr der Tschernobyl-Katastrophe erschienenen Buch „Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“ 17 unterscheidet der Soziologe Ulrich Beck zwischen „naturwissenschaftlichen Schadstoffverteilungen“ und „sozialen Gefährdungslagen“. Beide sind in unserer Umwelt - wenn wir uns als „Objekte“ betrachten – unserer Mitwelt – wenn wir als „Subjekte“ uns verstärkt auch handelnd in Beziehung zu unserer Umgebung setzen oder stellen prägend: „Naturereignisse“ und „soziale Prekarisierung bis hin zu Arbeits- und Erwerbslosigkeit“ vermögen früher oder später alle Menschen und Bürger betreffen – ganz gleich, welcher sozialen und ethnischen Herkunft sie sind, behauptet Beck damals.

In gleichem Maße, in dem Yergins technologische Innovationen beim Fördern und Entdecken weiterer Ölvorkommen auch immer fragiler und (stör-) anfälliger werden (z.B. Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im April 2010) und Gewinnung und Transport neuer Ölvorkommen mit größeren Risiken behaftet sind (z.B. die Bergung der Ölsandvorkommen im west-kanadischen Alberta und der Transport mit der Pipeline „Keystone XL“ zu bis zu 3500 km entfernten Raffinerien in den US-Bundesstaaten Illinois, Oklahoma und Nebraska oder die Gaspipeline, die durch das größte Korallenriff der Welt – das australische Great Barrier Reef gelegt werden soll 18) und andere hochtechnologische Fördermethoden fossiler Brennstoffe auch weitere, derzeit noch kaum absehbare Risiken gerade auch im Hinblick auf Wartungs- und Bewertungszeiträume in sich bergen (z.B. „Fracking“ und die Grundwassersicherheit 19) scheinen angstbeherrschte Reflexe als einzige Antwort auf damit zusammenhängende stetig zunehmende Risiken auch maßgebliche (gesellschafts- und wirtschafts-) politischen Entscheidungsträger – wie hier eben exemplarisch - den US-Senat zu lähmen.

Sind politische Problemlösungen inzwischen nur dann noch opportun, wenn sie zunächst keinen zu schmerzen scheinen – so aber das eigentlich nur kurz angestoßene Problem weiter in die Zukunft verlagern?

Fakt ist doch – die Dimensionen dieser Veränderungen nicht nur des Klimas - auch die Geschwindigkeit der Prozesse der Urbanisierung weltweit – und die vielen damit einhergehenden Problemstellungen – besser: Herausforderungen für „neue Stadtbewohner“, die ja inzwischen mehr als 52 % von Homo Sapiens Sapiens darstellen – all das sprengt alle uns bekannten Maßstäbe. Gleichwohl - planungstechnisch ist die Zukunft eigentlich „nur“ ein kleines Fenster im Strom der Ereignisse zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Insofern fragt sich denn auch, welche Erfahrungswerte dazu verhelfen, „Wirklichkeit“ in ihrer Vielschichtigkeit in welcher Art auch immer zu bewältigen und – wie damit Resilienz gesteigert und Adaptions- und Transformationsprozesse angestoßen – und auch weitergeführt werden können?

Zu allererst, um auf Yergins

Thesen zurückzukommen gilt es, weiter zu fragen:

Gibt es in diesem Zusammenhang so etwas wie eine „nicht vorhersagbare Geschichte“ – ein Terminus, der ja irgendwie an Francis Fukuyamas These vom „Ende der Geschichte“

20 erinnert - gibt es überhaupt so etwas wie „nicht Vorhersagbarkeit“ – also auch der Energiefrage als eine der Schlüsselfragen im Hinblick auf die Entwicklung

unserer Zivilisation – und der darin lebenden Gesellschaften? Und – wie wirkt sich dies zumal „planungstechnisch“ aus? Oder – eine Antwort darauf suchend – gibt es da viel mehr Analogien und andere

Parameter – gemachte Erfahrungen an dem einen oder anderen Ort, die da Tendenzen beschreiben oder zumindest umreißen könnten und – die also potentielle Entwicklungen aufzeigen und etwas Licht in eine

Blackbox hineinbringen könnten, die da Zukunft heißt ?

Oder – gab es da andere - ähnliche Herausforderungen – ähnliche Entwicklungen bereits an manchen Orten rund um den Globus

zu meistern – kamen da ähnliche Fragen bereits ein paar Jahrzehnte zuvor – zweifelsohne in einer anderen, kleineren Maßstäblichkeit bezüglich der Dimensionen und der Geschwindigkeit auf und – zu

welchen Ergebnissen haben diese Dinge, diese anfänglichen Diskussionen geführt – wie lauteten damals die Antworten?

Um also da etwas näher an den Kern dieser Fragen zu gelangen sollten wir einen Blick zurück nach Deutschland / Mitteleuropa in den frühen 1980er Jahren werfen.

„Die Grenzen des

Wachstums“ vom Club of Rome 21 wurden 1972 herausgegeben.

Mit „Global 2000“ 22 wurde all das 1980 auch Teil der politischen Agenda.

Eifrige Tüftler – Bastler wie auch Ingenieure begannen damit, Lösungsvorschläge für eine „nachhaltige“ und „zukunftstaugliche“ Umweltpolitik zu entwickeln. Die Frage der Energiegewinnung spielte da die Hauptrolle – ist sie doch der Motor für jede Ökonomie – jedes „System“.

Freiburg am Rande des Schwarzwaldes wurde dann so etwas wie eine „Solarhauptstadt“ der BRD. Ein unerschütterlicher Optimismus beflügelte den Erfindungsgeist von Forschern und Entwicklern.

Die Datensammlungen zum Klimawandel in den beiden wissenschaftlichen Studien von 1972 und 1980 waren eher noch vage und ungenau – die Klimaforschung steckte da noch in den Kinderschuhen.

Auch jetzt müssen wir eigentlich eingestehen, dass wir immer wieder neu lernen müssen und – dass wir viele Phänomene erst in

manche Theoreme einbauen müssen, um da weiter zuverlässig Entwicklungen und Warnungen zu beschreiben - und Hinweise, wie man diesen Herausforderungen klug begegnen kann zu formulieren.

Der Stadt- und Regionalplanung – dem Städtebau per se im Dialog mit den damit kooperierenden Ingenieurs- und Geisteswissenschaften kommt dabei eine bisher doch eher vernachlässigte Schlüsselrolle

zu.

Denn – letztlich geht es darum, operativ endlich tätig zu werden.

Wie dies geschehen könnte – das soll auch hier weiterhin nochmals eingehender dargestellt werden. …“

Soweit also dieser Auszug aus meinem Geschreibsel von 2010-15, genauer gesagt: zu meiner ersten „Dissertation ohne doktorale Betreuung“. Ich sage mal: dem Geschreibsel zur Rettung meiner Seele.

d)„Peak Oil“ und „Current Policy Scenario“ ff.

„Um eine möglichst genaue Prognose liefern zu können, veröffentlichte die IEA lange ein Szenario, das sich an der Tagespolitik orientierte – und das sie denn auch „Current Policy Scenario“ (CPS) nannte. Das Modell hatte jedoch Schwächen: Der Ausbau von Solar- und Windkraft wurde lange unterschätzt.“

Just dort muss man im Hinblick auf die „Prognosen“ des „als Autorität auf dem Gebiet internationaler Politik und Wirtschaft, besonders Energiewirtschaft“ geltenden Daniel Yergin 2010-11 und jüngere Entwicklungen einhaken. Die Nachfolgemodelle von CPS, „Stated Policies Scenario“ (STEPS) und „Announced Pledges Scenario“ (APS) sind „Modelle, keine Prognosen“, wie Uwe Kerkow deutlich auf Telepolis betont.

Die Wissenschaftsfeindlichkeit indes der derzeitigen US-Administration unterschlägt eine der wichtigsten Fragen der Menschheit auf Planet A, für den nur einige reichlich verblendete Tech-Milliardäre Fluchtmöglichkeiten auf Mars oder anderen Planeten suchen. Insofern vollzieht die Trump-Regierung auch wieder die Rückkehr zu CPS und Bloomberg und andere berichten brav darüber, dass fossile Energien bis 2050 dominant sein werden. Letztlich soll wohl primär die Nachfrage gesteuert werden.

Kalina Oroschakoff titelt im letztlich in einer Seitennische der NZZ gelagerten Planet-A-Newsletter am 18.09.2025: „Öl- und Gasfirmen kämpfen mit dem Abstieg“. Aber: wie gesagt: im Planet-A-Newsletter, nicht einmal in der geheimen Schublade des Chuchichästlis, also des sonstigen Planet-A-Webauftritts des Schweizer Küchenschranks der Neuen Zürcher Zeitung. Das Thema Klimawandel wird immer mehr marginalisiert. Und die erforderlichen Transformationen, die durchaus die schwächelnde Konjunktur antreiben könnten und mehr dazu.

Die Szenarien, die Club of Rome, Global 2000 und andere vorhersagten, die insbesondere dann der langjährige Direktor des Goddard Institutes für Erd- und Umweltwissenschaften der NASA, James E. Hansen 1988 vor dem US-Senat dargelegt hat, und die „Doc Hansen“ (*1941 in Denison / Iowa) dann im Zuge der Proteste gegen die Keystone XL-Pipeline zur Ausbeutung der Teersände im kanadischen Alberta und Transport derselben durch indigene Stammesgebiete mit deren Wasserquellen und -läufen hindurch zu Erdölraffinerien im Mittleren Westen der US 2011 verstärkte, werden immer offenkundiger täglich erlebbare Realität.

„Why I must speak out about climate change“; „Warum ich über den Klimawandel sprechen muss“ ist der TED-Talk von Doc Hansen von März 2012 überschrieben. Der Mann aus dem Mittlleren Westen der US legt darin eindrucksvoll dar, warum Aufklärung und Arbeit gegen den Klimawandel für ihn mehr als eine existenzielle Lebensaufgabe ist. Oben rechts die Venus, die er zunächst im Rahmen eines NASA-Forschungsprogrammes erkundete und darunter links die Erde, deren anthropogene Erwärmung er dann im Anschluss intensiv erforschte als (noch) blauer Planet.

Und was macht die deutsche Wirtschaftsministerin? Welcher Agenda folgt die Voute rückwärts zu Gaskraftwerken, die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche kaum wirklich widersprochen einleitet? Wieso gibt es kaum Debatten dazu? Natürlich benötigen WIR kluge Back-up-Systeme für die berüchtigten „Dunkelflauten“ bei Erneuerbaren Energien. Industrieabwärme, also Fernwärmeausbau und mehr und intensivere Grundlagenforschung in Speicherkapazitäten und bessere Vernetzung und Ausbau bestehender Speicher: Dem Missmut von Krise und Rezession bis hin zum Menetekel der „Deindustrialisierung“ können WIR vieles entgegensetzen. Die Rolle rückwärts indes, die Frau Reiche da durchbringen will und die alle in der Regierung irgendwie abzunicken scheinen: synergetisch transdisziplinäre Klimaforschung und ihre Jahrzehnte zusammengetragenen Ergebnisse werden da nicht ganz so plump ausgebremst wie von der Trump-Administration. Aber ein Einknicken gegenüber dem korrumpierten Zeitgeist des „immer weiter so“ führt letztlich zu ähnlichen Ergebnissen wie das komplett ignorante, bisweilen hochgradig arrogante Leugnen wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse zur globalen Erderwärmung.

Das Gebäude-Energiegesetz (GEG), das Reiches Vorgänger Robert Habeck durchbringen wollte, hatte sicher maßgebliche Schwächen. Zumal im Rahmen von Ausbaukapazitäten etwa im Wohnungsbestand eines Landes, in dem Im Schnitt 52,8 Prozent der Bevölkerung als Mieterland Nummer 1 in der EU zur Miete wohnen. In manchen Städten sind es bis zu 80%.

Industrielle Produktionsprozesse indes und ihr Energieverbrauch: werden WIR einmal mehr im Rahmen der „alternativlos dominanten Vorherrschaft der fossilen Industrie“ und der „Versorgerbetriebe“ vorgeführt?

Isabell Feichtner, Professorin für öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Uni Würzburg spricht von „Transformativen Rechtswissenschaften“ als Grundlage für den „Abbau von Infrastrukturen der Verwertung und zum Aufbau rechtlicher Infrastrukturen für Commons“. Sie zitiert da weiterhin Silke Helfrich als „wegbereitende deutsche Commons-Forscherin“ in der Nachfolge von Elinor Ostrom, die das „Fehlen einer allgemeinen Begrifflichkeit und einer Sprache, die von den vielen Eigenheiten, die Commons charakterisieren, abstrahiert.“ 23

Transformationsrechte im Rahmen der Vergesellschaftung dieser Commons sind insofern „Keimformen neuer rechtlicher Infrastrukturen für verbindende und generative Beziehungsweisen der Wertschöpfung und Versorgung“. 24

Ausgehend von indigenen Ansprüchen an das „Prinzip des gemeinsamen Menschheitserbes“ in Zusammenhang mit der Rohstoffausbeutung des Meeresbodens zitiert sie die Eingabe der Allianz Pazifischer Parlamentarier bei der UN-Ozeankonferenz 06 - 07 / 2022: „Es müsse zur Überwindung andauernder Ungleichheit und imperialer Ausbeutung in einer Weise weiterentwickelt werden, die internationalistisch und intergenerationell und weniger anthropozentrisch sei“. 25

Bei „Transformationsrechten der Bewohnbarkeit“ von Orten und Räumen, bis hin zum Planeten per se geht es insofern um Beziehungsebenen zu Um- und Mitwelt. Im deutschen Recht ist somit auch Artikel 15 GG, in dem die Möglichkeit der Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln unabhängig von Staats- und Wirtschaftsform eben als Grundrecht eingeräumt wird maßgeblich. „Transformative Interpretation“ und „Organisationsrecht des Gemeinsamen“ führen diese dialogische Prozessbildung weiter. 26

Die Herausbildung insofern von „Gegenrechten“ evoziert auch, dass ein Rechtsverständnis geweckt wird, das „Recht als Struktur sozialer Praxis beschreibt“ und dies zu allererst eben auch als (demokratischen) Verfassungsanspruch realisiert und dementsprechend eine Anpassung der Verfassungswirklichkeit anstrebt.

„Freiheit muss also Beziehung und Bezogenheit mitdenken, muss relational verstanden werden“. 27

e) Das Internet ist bisweilen sehr „vergesslich“. Und KI?

Unten in den Anmerkungen fett gedruckte Hinweise sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was so alles „verschwindet“ in den Seitengassen des WWW. Vielleicht ist man beim MIT eher bemüht, die „Prognosen“ eines gut bezahlten „Experten“ = Lobbyisten der Ölindustrie (Daniel Yergin) bald von den Seiten des wissenschaftlich renommierten Instituts verschwinden zu lassen. Um ihn dann irgendwann wieder „an prominenter Stelle“ zu fragen, wie er das mit den IEA-/ CPS-Prognosen für „Peak-Oil 2050“ hält. Es wird ihn nicht viel Mühe kosten, modellhaftes Geschwurbel einmal mehr gut dotiert zu manifestieren. KI als wesentlicher Produktionsfaktor zur Erzeugung von (Des-)Information, also Wissen und Unwissen über Menschen und Dinge und mehr in den wenigen Händen einer solchen Industrie wird nicht minder (subtil) manipulativ filtrierend eingesetzt (werden).

„Eine Zensur findet nicht statt“. Art. 5 GG.

Wohl aber eine Verblödung und Verdrängung sondergleichen in Heiner Müllers „totaler Besetzung (der Realität(en)) mit Gegenwart“.

Das „für-völlig-blöde-verkauft-werden“ im post-demokratischen oder schon proto-autokratischen Duktus gehört zu den schmerzlichsten und pathologischsten Erfahrungen, die man machen kann. Ein Tod auf Raten, die man bald nicht mehr bezahlen kann. Ich bitte um Nachsicht für diese vielleicht für manche(n) „unwissenschaftlichen oder unsachlichen Aussagen“.

Aber es ist nicht die globale Erderwärmung, die immer mehr Bürger zu den vermeintlichen „Alternativen“ rechts der Mitte treibt. Den letztlich „planetarischen Maßstab“, wie Dipesh Chakrabarty und andere das vielleicht nennen, haben die wenigsten überhaupt auf dem Schirm. Zumal bei der ganzen Desinformation in diesen Tagen. Klare faszinierende physikalische Phänomene wie etwa der „Runaway greenhouse effect“ nur als Beispiel interessieren erst, wenn die Scharaden des Autokratismus, die die Menschen für blöd verkaufen und in dann aber auch „selbst gewählter Gefangenschaft“ halten aufhören.

Es sind eher andere „Rückkopplungsschleifen oder feedback loops“ des Alltags, die Verdruss und gefangenen Protest gegen das derzeitige politische System und seine Verwaltungsstrukturen in Wahlentscheidungen insbesondere für die AfD in Deutschland münden lassen.

Zur Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW am 14.09. 2025 kommentiert Ralph Sina im WDR: „SPD in Duisburg hat begriffen, was viele Wähler wollen“. Die Verbindung von Vermietern von Schrottimmobilien, von denen es in den vom „Strukturwandel“ des Zechensterbens und des Niedergangs von Kohle- und Stahlindustrie gezeichneten Städten des Ruhrgebiets reichlich viele gibt und von Armutsmigranten insbesondere aus Bulgarien und Rumänien, die seit 2014 freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt haben, benennen Sina wie auch der SPD-Oberbürgermeister als organisierte Kriminalität = Mafia. Wie dort massenhafter, von oben und unten gesteuerter Sozialbetrug unter dem Radar der Behörden funktioniert: das entspricht einmal mehr der Blindheit Deutschlands gegenüber den perfiden Machenschaften organisierter Kriminalität. Und hart arbeitende, Steuern zahlende Bürger sehen dies täglich, sind selber oftmals starren Verwaltungsmaximen ausgesetzt und registrieren vor allem die völlige Untätigkeit der Behörden gegen diesen massenhaften Missbrauch von Regeln, die sie selbst zumeist akribisch und ängstlich einhalten.

Nicht nur das WWW. ist vergesslich. Bei Themen von Geldwäsche und Steuerbetrug in großem Umfang = Mafiageschäfte ist Deutschland mehr als vergesslich. 1991 erlebte ich die erste Geldübergabe auf der Terrasse einer Pizzeria am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Worte von einem der Kellner nach Abholen des Kuriers in der Tür zur Terrasse stehend auf sizilianisch mit Akzent aus dem Großraum Palermo hörten wir deutlich: „Die verlangen zu viel.“ Zwei Wochen später sah ich die erste ausgebrannte Pizzeria ebendort. Es war die Zeit des großen Krieges der Cosa Nostra insbesondere auf Sizilien, in dem auch die unvergessenen großen Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino ermordet wurden.

Als im Rahmen der San Luca-Fehde der kalabresischen 'Ndrangheta junge und übereifrige Gefolgsleute der Clans sich 2007 in Duisburg abschlachteten, da titelten Boulevardzeitungen wie der Express bald: „Die Mafia in Deutschland!“.

Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.

Bulgarien galt in den 1980er Jahren vor Fall des „eisernen Vorhangs“ gerade auch unter LKW-Fahrern im TIR-Geschäft als heimtückischstes Mafialand der Region. Viele machten Umwege um das Land über das schwarze Meer, um Gefährt, Fracht und ihr eigenes Leben zu sichern. Die Bündnisse von Schrottimmobilien-Eigentümern und Armutsmigranten indes nicht nur im Ruhrgebiet dürften sich nicht auf Bulgaren beschränken. Roberto Savianos These, dass die ersten Geschäftsbündnisse, die nach Fall des Eisernen Vorhangs 1989 getätigt wurden Mafiageschäfte deckelten und somit „neue transnationale Konzerne“ herausbildeten: diese These lebt auf „freien Märkten“ auch weiter fort.

Anmerkungen

- Weiss, Peter – „Die Ästhetik des Widerstands“ (“The Esthetics of Resistance“) –

© für die dreibändige Ausgabe in einem Band Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1983.

- Virilio, Paul – „Rasender Stillstand“; Essay, © 1992 Carl Hanser Verlag München, Wien – Originale französische Ausgabe 1990: „L’ intertie polaire“ (“Polar Inertia”, London, Sage, 1999)

- Weisman, Alan – „Die Welt ohne uns – Reise über eine unbevölkerte Erde“ (“The World without us – What happens to the World, when Human Beings Disappear?”) – Aus dem Amerikanischen von H. Kober - © Alan Weisman, 2007 – Deutsche Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2007.

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; Goldsmiths Press, UK 2018; © 2018 William Davies für Auswahl und herausgegebenes Material, die Autoren für ihre Beiträge, (9), S.163-203.

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (9), S. 173

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (9), S. 178

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (9), S. 187

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (9), S. 196

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (9), S. 200

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (9), S. 203

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (13), S. 281, 282

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (13), S. 287: Graeber, David 2013 – „The Democracy Project: A History, a Crisis, a Movement“, New York, Spiegel & Grau, S. 23.

- Davies, William – “Economic Science Fictions“; (14), S. 301

- Leider erscheint das Internet bisweilen sehr vergesslich. Die Buchbesprechung von Yergins Buch existiert auf den Seiten des MIT nicht mehr: http://www.technologyreview.com/news/425509/peak-oil-debunked/

- Yergin, Daniel – „The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World,“ („Die Frage: Energie, Sicherheit und die Wiedererfindung der Modernen Welt“) - © Daniel Yergin, 2011 – Penguin Group (US), Allen Lane (UK)

- Rifkin, Jeremy –„Die dritte industrielle Revolution - Die Zukunft der Wirtschaft nach dem Atomzeitalter.“ - Aus dem Englischen von Bernhard Schmid. © Campus Verlag, Frankfurt am Main 2011. („The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World“ - © Palgrave Macmillan 09/2011)

- Beck,

Ulrich – „Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.“

© Suhrkamp-Verlag, Frankfurt a.M. 1986. - Auch hier zeigt das Www. einmal mehr seine „ungesteuerte“ und „völlig freie, liberale Meinungsäußerung“ oder: „wissenschaftsfeindliche Vergesslichkeit“? Der Link jedenfalls existiert nicht mehr: http://www.greatbarrierreef.org.au/arrow-pipeline-approval-may-in-danger-the-great-barrier-reef/

- Hier existieren noch alle hier aufgelisteten

Links, alle von deutschsprachigen Seiten: http://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwasser/nutzung-belastungen/fracking , http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/methan-im-grundwasser-gase-durch-fracking-im-trinkwasser-a-907694.html , http://www.zeit.de/zeit-wissen/2014/05/erdgas-foerderung-fracking-umwelt-grundwasser/komplettansicht und

http://www.umweltinstitut.org/themen/energie-und-klima/fracking.html - Fukuyama, Francis – „The End of History and the Last Man“ – Avon Books New York, © Francis Fukuyama 1992; s. dazu auch: Christian Rother: Vom Fortgang der Geschichte nach ihrem Ende. Zu Francis Fukuyamas „Das Ende der Geschichte“. In: Kontroversen in der Philosophie, Heft 4, Februar 1993, 73-78.

- https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/entstehung_des_berichtes_541.htm und

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Grenzen_des_Wachstums - https://de.wikipedia.org/wiki/Global_2000_(Studie) und http://www.geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-Eng-7Locks/G2000_Vol_One_7Locks.pdf

- Feichtner, Isabel – “Bodenschätze – Über Verwertung und Vergesellschaftung“, © 2025 by Hamburger Edition, HIS Verlagsgesellschaft mbH, S. 160, 161

- Feichtner, Isabel, 2025, S. 163

- Feichtner, Isabel, 2025, S. 186, 187. Zum Begriff des „Indigenen“ per se siehe auch: Weber, Andreas – “Indigenialität” - © 2024 Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH.

- Feichtner, Isabel, 2025, S. 194, 195

- Feichtner, Isabel, 2025, S. 209