Stadt – Land – Fluss: Grenzen,

Commons und planetarisches kulturelles Erbe

03. / 04.11. 2025 ca. 81 min. Lesezeit

(Sorry. Vielleicht kennt jemand einen Verleger, der das Geschreibsel auch mit Bildern

lektorieren und drucken würde? Ich habe kein Interesse mehr an Textbaustein-Absagen.

Danke!)

Inhaltsverzeichnis

Einleitende Begriffsklärungen (4min)

Juxtapositionen: Menschen, ihre Behausungen und

die Landschaften, in denen beide eingebettet sind

- Kabul / Afghanistan (15min)

- Hangzhou / Zhejiang, China (5min)

- Shanghai / China und weiter (4min)

- Mumbai / (Bombay) / Maharashtra, Indien (5min)

- Kolkata / (Kalkutta) / West-Bengalen, Indien (5min)

- Dhaka / Bangladesch (4min)

- Feni / Bangladesch als südasiatische Provinz (5min)

Synopsis: „Stadtbilder“ und kulturelle Selbstbestimmung (34min:

Ich weiß – viel zu viel für Bildschirm oder Laptop, geschweige denn Smartphone.

Ich sage mal: das hier ist der Director’s Cut. Für Peer-Review und / oder Lektorat

wäre ich sehr dankbar. Nochmals Danke!)

„Stadtbilder“ ist ein Terminus, den Bundeskanzler Friedrich Merz 10 / 2025 in die Debatten eingeworfen hat. In eher dromologisch geprägter oder besser: verzerrter kognitiver Unschärferelation zur Welt und den Dingen wird dieser Begriff sogleich medial heiß diskutiert. Von wissenschaftlicher Seite bemängelt die in Heidelberg lehrende Human- und Stadtgeographin Ulrike Gerhard „Merz‘ Aussage zur irregulären Migration im Stadtbild, den Umgang mit Ängsten – und stellt dar, welche Lösungen die Stadtplanung bietet“. Auch Marcel Schöne, in Leipzig lehrender Kriminologe kritisiert die verkürzte Darstellung und spricht von unverantwortlicher Angstmache. „Fremdheit wird als Gefahr wahrgenommen“ und die relativ junge Einwanderungsgeschichte der Bundesrepublik überfordern viele Menschen. Diese Debatte jedoch fordert auch nach Schönes differenzierter kriminologischer Bewertung verbesserte, präventiv agierende Integrationsleistungen von Staat und Gesellschaft, der die Aussage des Regierungschefs eher entgegenarbeitet. Die in Niedersachsen lehrende und forschende Soziologin Jutta Allmendinger fordert mit 50 prominenten Frauen auf Merz‘ Aussage, man solle zur Angst die eigenen Töchter fragen bezogen konkrete Schritte für Inklusion und Schutz von Frauen im Stadtraum. Die Debatte geht weiter und verdeutlicht die Vielfalt von Herausforderungen, die Stadt und Land als soziale Räume innerhalb der gebauten und noch zu bauenden Um- und Mitwelten betreffen.

Wie also kann den Menschen in der Bundesrepublik die Angst vor Überfremdung genommen werden? Welche Rolle spielt da ein „planetarisches kulturelles Erbe“ in einer eigentlich von den meisten als selbstverständlich angenommenen globalisierten Welt? Wie definieren und wie betrachten wir weiter gehend Orte und ihre jeweiligen Grenzen und Räume? 1,2

Land bezeichnet da auch im Wesentlichen den Antagonismus zwischen städtischen und ländlichen Räumen. Zumeist unsichtbare Rechtstitel und Gemarkungen und damit gesetzte Verantwortlichkeiten indes unterliegen vielen Regelhaftigkeiten. Normen, Richtlinien, Gesetze und Konventionen. Klassische Konfliktlinien entlang etwa des „Zentrum-Peripherie-Konflikts“ stellen sich immer wieder zwischen Akteuren auf verschiedenen Handlungsebenen dar. 3,4

Fluss bezeichnet per se zum einen das Wasser als allem zugrundeliegendes Grundversorgungsmittel. In seiner begrenzten Verfügbarkeit indes ist es existentiell durch mangelnde Wiederaufarbeitung, Übernutzung und damit auch Verschwinden und durch plötzliche oder schleichende Überflutung zumal infolge der globalen Erderwärmung charakterisiert. Zum anderen, auf einer weiteren Metaebene bezeichnet der Fluss der Dinge auch die chronologische Zeit in ihrem Lauf: in Stromschnellen, einhegenden Deichen und in anderen anthropogen erstellten nutzbaren Regulierungen über- und unterirdischer Wasservorkommen. Menschliche Interaktion und damit wesentlich das Grundverständnis von Wasser ist also ganz wesentlich. 5,6

Grenzen definieren zudem einmal mehr die dem Boden von Menschenhand eingeschriebenen Punkte und Linien. Der Boden als wie alle Dinge entropisch in seiner Verfügbarkeit begrenzte, in die Tiefe des Raums gehende Fläche ist also sowohl (hydro-) geologisch, geographisch, soziologisch und politikwissenschaftlich, als auch in seiner Trag- und Belastungsfähigkeit statisch ingenieurwissenschaftlich und architektonisch zu betrachten. All dies wiederum ist mit entsprechenden Rechtsformen und -titeln de jure verbunden. 7,8

Commons sind dabei nicht zu verwechseln mit „Gemeingütern“. Der Terminus geht auf die Jahrzehnte währende Forschungsarbeit in vielfältigen Fallstudien zu nachbarschaftlich geregelten O & M – Operation and Maintenance, also Wartung und Funktionserhalt von natürlich vorkommenden Ressourcen und anthropogen darum erstellten Infrastrukturen im weiteren Sinne der ersten Frau, die 2009 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hat, der in Bloomington / Indiana, USA lehrenden und forschenden Elinor Ostrom und ihren vielen Epigonen weltweit zurück. Commons-Public-Partnerships stellen dabei eine Begrifflichkeit dar, die in ihrer Vertiefung einen (basis-) demokratischen Paradigmenwechsel im Hinblick auf Verfassungsansprüche und -Wirklichkeiten impliziert. 9,10

Planetarisches Denken und Handeln setzt dort an, wo ein WIR sich dem ich des einzelnen privaten Interesses entgegenstellt. Dieses WIR umfasst die menschliche Spezies als verantwortlich und rechtsverbindlich Handelnde. Die ästhetische Dimension dieses Vorgangs wird selten so klar dargestellt wie im „schönen Denken“ des aus Kolkata / West-Bengalen, Indien stammenden, in Chicago / USA lehrenden „subalternen Historikers“ Dipesh Chakrabarty. 11,12

Kulturelles Erbe schreibt in diesem Kontext individuelles, oder besser dividuales Erfahrungswissen und kollektive Erzählweisen fort. An den Schnittstellen, Berührungspunkten und Reibflächen indes einzelner Attributionen und deren wissenschaftlichen, topo- und geographischen und topo- und geologischen Herkünften vermittelt dieses kollektivierte Erbe gegenwärtig Lehren aus ebenso vielfältigen und vielschichtigen Vergangenheiten zur versammelnden Eröffnung von Perspektiven für (bessere) Zukünfte. 13,14

Juxtapositionen: Menschen, ihre Behausungen und

die Landschaften, in denen beide eingebettet sind

Forschung zu „Stadtbildern“ soll hier also bildhaft vertieft werden. Schließlich leben wir ja in einer globalisierten Welt mit planetarischen Grenzen. Beides Themen, die für viele Überforderungen und Ängste sorgen. Dabei gibt es so viel mehr zu schönen und bedrohlichen, netten und weniger erfreulichen Stadt- und Landbildern zu sagen. Und den eher unterkomplexen, von der Politik auf Führungsebene eingestreuten und assoziierten Erzählweisen entgegenzustellen.

Palermo und Kabul als zwei meiner Lieblingsstädte hatte ich hier schon eingehender in ihrer sehr abstrakten, zutiefst prägnanten Grundrissstruktur und den dazu gehörenden stadtbaugeschichtlichen Herleitungen, insbesondere im Kontext mit der Beschleunigung von Herrschaftsstrukturen und ihren jeweiligen Manifestationen im Raum dargestellt. Im Aufriss, den Veduten in 2D und 3D indes stellen sich Orte: Städte und ihre Topographien, also auch das Umland der Region noch viel eindringlicher dar. Hangzhou und Shanghai im reichen Osten Chinas, Mumbai und Kolkata in Indien und Dhaka und stellvertretend für südasiatische Provinzen Feni in Bangladesch möchte ich dem hinzufügen. Die Erzählungen der ersten und der zweiten Bildebene (ff.) werde ich dabei kurz einfügen. „Der erste Blick“ also, die klassische Annäherung an diesen oder jenen Ort: das soll hier dargestellt werden. Und den diesen erweiternden „zweiten Blick“ auf die Menschen stelle ich dort diesem auch weiterhin bildhaft nebenan und gegenüber. Andere, häufig Parallelen aufweisende Blickwinkel aus Fotografie und Zeichnung werde ich da zudem ergänzend einfügen.

Die von oben angestoßene „Stadtbilder-Debatte“, die ja scheinbar klinisch reine und vollkommen weltfremde Ansichten mit Schuldfragen verknüpfen will, soll hier exemplarische Antworten auch von Stadtbildern aus Herkunftsländern von Migranten und Menschen, die schon länger unter uns hier leben erhalten. Lebens- und Arbeitsorte meiner Person in den letzten 16 Jahren. Orte, an denen Teile meiner Seele immer noch sind. Orte auch, deren Widersprüche ich in mir trage. Und deren Schönheiten. So verfallen und schmutzig sie auch manchmal sein mögen. Und da bin ich nicht alleine. Im Falle von Kabul, der Hauptstadt Afghanistans handelt es sich gar um ein Land, in dem rund 100.000 Soldaten der Bundeswehr von 2001-2021 etwas sichern sollten, von dem auch die Initiatoren der „Stadtbilder-Debatte“ und ihre Epigonen so scheinbar keinen Schimmer haben wollen. Dem soll hier abgeholfen werden.

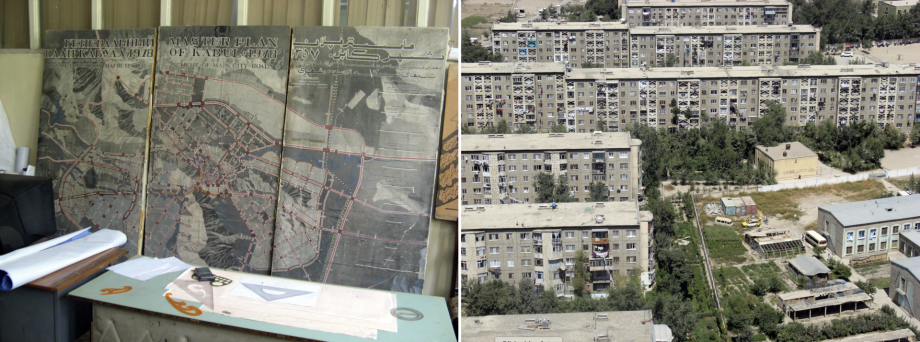

a) Kabul / Afghanistan

Hier also zunächst einmal Kabul mit seiner im linken Foto angedeuteten zerklüfteten Topografie von rund 1800 m im Flusstal selbst und Seitentälern bis rund 2300 m ü. NHN Höhe der umgebenden Berge. Der Bagh-e-Babur, der Garten des Babur, des ersten Mogulherrschers, an einer südwestlich der Altstadt gelegenen Hügelflanke im Vordergrund. Der terrassierte Garten wurde 1528 angelegt und beherbergt auch das Grabmal Baburs. Er wurde in den 2000er Jahren unter der Federführung von UN-Habitat vom Aga-Khan-Trust for Culture AKTC und Deutschem Archäologischen Institut DAI saniert. Daneben Kinder der Generation(en) AK 15 auf sowjetischen Panzerwracks auf einem flachen Hügelplateau über den Tälern der Stadt spielend.

Die traditionellen Holzschnitzereien der Jali-screens der Fenster der Hofseite der Altstadthäuser mit verschiedenen, hier dominanten lokalen und regionalen Stilen: Kabuli und Nuristani Style wurden dort von AKTC wie auch von meinem Arbeitgeber 02 / 2009 bis 07 / 2010, der Turquoise Mountain Foundation TMF gefördert, reaktiviert und im Bestand saniert und rekonstruiert. Gleichwohl wurden diese aufwändigen Schnitzereien von TMF auch neu erstellt und an westliche Botschaften und Objektträger in Saudi-Arabien und den Golfstaaten verkauft. Der Gründer der NGO dort im Auftrag von damals HRH Prince of Wales, jetzt King Charles III., Rory Stewart war einmal vor Ort und hielt den an unserem Altstadt-Regenerationsprojekt beschäftigten afghanischen Architekten einen eher „informellen“ Vortrag über „Nachhaltigkeit“. Es schien, dass diese sich in seinen Augen primär auf die teuer am Golf zu verkaufenden Holzschnitzereien der Schmuckfassaden der Hofhäuser bezog, Mein Einwand als „Special engineer für nachhaltige urbane Wasserwirtschaft“ im Rahmen des Regenerationsprojektes der NGO für knapp 4 ha Altstadtviertel, dass ein Haus aus zumindest vier Seiten bestünde und die fünfte Seite, die Bewohner, dem Ganzen überhaupt Sinn und Leben geben würden, wurde eher zerknirscht und unwirsch von Rory zur Kenntnis genommen. Darüber jedoch sollte man gerade nach dem Abzug des Westens und erneuter Machtübernahme der Taliban am 15./ 16. August 2021 nochmals sprechen.

Die drei Schwestern rechts: ich nenne sie immer „meine wichtigsten Kund*innen“ als Auftraggeber*innen dort. Den Ausdruck „Bauherr*innen“ verwende ich eher ungern. Auch meine britischen Kolleg*innen verwandten den Ausdruck „Landlord“ und / oder „Landlady“ nicht und sprachen von „clients“. Gerade beim Betrachten dieses Fotos fragte ein guter Freund und Kollege damals aus Dorset südwestlich von London leise in sich hineinmurmelnd 2018: „Ich wüsste gerne, was aus ihnen geworden ist,“ denn auch er spürte, dass diese drei Mädchen eine ganz besondere Ausstrahlung hatten. Lee stimmte auch meinem 2015 geprägten Satz bedingungslos zu: „Wenn Du aus Afghanistan zurück in den Westen kommst, dann kann nichts mehr so sein, wie es einmal war.“ Er, der Steinmetz- und Conservation-Meister, der mit Ärzten über Grenzen einst in Uganda arbeitend sich in Kampala im Fußballstadion wunderte über die vielen Fremden, die ihn grüßten, worauf der Bischof, auf dessen Einladung er dort auf der Tribüne neben ihm stand, ihm lachend erklärte: „Mr. Lee, Sie sind der einzige Weiße im Umkreis von 300 Meilen. Natürlich ist es eine große Ehre hier für die Leute, Sie zu kennen!“ Lee, der mit Sister Rosemary, also einer Nonne dort eine Adoptivtochter hat, Swahili spricht, aus Royal Army Infantry Zeiten noch ein Union Jack Tattoo auf dem Oberarm hat und so vieles mehr: alleine über sein Leben müsste in meiner irgendwann vielleicht noch zu schaffenden Reihe „Held*innen des Alltags“ ein abendfüllender Film oder ein Buch herauskommen. Wie schon gesagt: wenn ich das in diesem Leben noch schaffe.

Links im Luftbild von 09 / 2009 ist das Dilemma deutlich erkennbar, was schon damals deutlich sicht- und auch messbar war und zuletzt, 06 / 2025 nach Meldung der US-NGO Mercy Corps noch einmal für mediale Schlagzeilen sorgte: private Höfe sind in Kabul durch zumeist illegale Brunnenbohrungen begrünt, der öffentliche Raum trocknet immer mehr infolge des insgesamt absinkenden Grundwasserspiegels in Kabul und den übersiedelten Seitentälern und Berghängen aus. Rechts daneben der Bazaar extra muros von Murad Khane, jenem Teil der Altstadt nördlich des Flusses in einer Schleife gelegen mit dem anderen, dazu gehörenden Dilemma: oberflächliche Entwässerungskanäle, die infolge von damals, 2009 schon 30 Jahren Krieg mit Zerstörung und vorher schon schleichender Vernachlässigung von Infrastrukturen aller Art vermüllt sind. Der Fäkalanteil dieser Kanäle und der Luft in dieser zunehmend arider werdenden, eigentlich eher semi-ariden regionalen Klimazone ist in Ermangelung von Klärsystemen in dieser beschleunigt anthropogen austrocknenden Oase natürlich gleichfalls sehr hoch. Der Klimawandel und ausbleibende Schneefälle und Gletscherschmelzen vom Hindukusch kommen noch erschwerend dazu.

Daneben zeigt das Foto aber ebenfalls sehr schön die ethnische Vielfalt der Menschen auch zumal der afghanischen Hauptstadt als am schnellsten wachsende Stadt und letztlich auch eines der größten (Binnen-) Flüchtlingslager nicht nur in und zwischen Zentral- und Südasien. Paschtunen, Hazaras, Tadjiken, Qizlbash und mehr sind hier in friedlichen Alltagsangelegenheiten vereint.

Der sowjetische „Kabul Masterplan“ aus dem Stadtplanungsamt in einer Version von 1978, also ein Jahr vor der „Invasion des großen Bruders“ nördlich von Salang-Pass, Pamirgebirge und Amudarja / Oxus. Der Plan sah auch die Zerstörung und Überbauung der in Lehmbauweise erstellten, gleichfalls in ihrer verwinkelten 90±20° (A-) Symmetrie in der Vogelperspektive „uniformen traditionellen“ Altstadt in Plattenbauweise vor. Implosion nach Abzug der sowjetischen Besatzer 1989 und (Bürger-) Krieg dann 1990-92, Verwaltungschaos und Anarchie bis 1996, der Machtübernahme der Taliban 1 indes bewirkten eine Zerstörung gerade der verslumten „traditionell organisch gewachsenen“ Altstadt von ±60%. Die östlich der Altstadt Kabuls gelegenen Plattenbauviertel Macrorayon wurden Chruschtschows und Bulganins post-stalinistischer Planung gemäß Ende der 1960er / Anfang der 1970er Jahre „auf der grünen Wiese“ erstellt. 2009 / 10 waren die Siedlungen durchaus angesehene Wohnadressen nahe am historischen Zentrum der Stadt. Auch weil sie zumindest über halbwegs funktionale Infrastrukturen verfügten. Darunter auch eine große Kläranlage für die Plattenbausiedlungen, die immer noch nach Einschätzung meines Partners dort, Wasserbauingenieur Harald Kraft aus Berlin mit einer Effizienz von rund 70-80% funktionierte.

Totalitarismus und Uniformismus der Sowjetideologie trotzende, eher anonyme lokale Architekturen bereist und porträtiert der kanadische Fotograf Christopher Herwig in seinem liebevollen, 2022 herausgegebenen Roadmovie „Soviet Bus Stops“. Seine Reise zu und zwischen Bushaltestellen in früheren sowjetischen Republiken von der Ukraine über die baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland, Armenien und Georgien, Russland, Kasachstan, Usbekistan und Tadjikistan bis hin nach Wladiwostok im äußersten Osten Sibiriens und sein Aufspüren auch der lokalen Architekten und (Bau-) Künstler kulminiert besonders in dem Abschiedsspruch des belarussischen Busstop-Erbauers Armen Sardarov auf dem Treppenabsatz seines Wohnhauses wahrscheinlich in Minsk: „Bus stops will never stop!“ . Der Film trotzt aber auf seine Weise in seiner Wertschätzung örtlicher Erzählweisen auch jeder dem persönlich verwurzelten Genius Loci 2 widerstrebenden, zum Totalitarismus neigenden Ideologie, die das Bestehende auf den Böden der Tatsachen nicht würdigt und wertschätzt und so einfach abreißt, um selbst etwa uniforme, meist in einzelne private Taschen fließende „Tabula rasa Profitmaximierung“ zu ermöglichen.

Der Darulaman Palast 09/ 2009, auch der „afghanische Reichstag“ genannt. In den 1920er Jahren von König Amanullah Khan beauftragt und von französischen und deutschen Architekten und Ingenieuren unter der Federführung von Walter Harten geplant und beaufsichtigt, wurden beim Bau von Palast und Anlage der Gärten als Zielpunkt der Erweiterung der Stadt Kabul in ein Seitental südwestlich des Koh-e-Sheer Darwaza, des Hausbergs der Altstadt rund 700 afghanische Fachkräfte ausgebildet. Die von Amanullah eingeleitete Europäisierung des Landes indes ging nicht mit wirklichen, für das Gros der Menschen spürbaren Reformen einher und endete mit Aufständen, infolge derer auch Amanullah 1929 das Land verlassen musste. Nach vielen Phasen von Zwischennutzungen und mehrfachen Zerstörungen im Zuge der bewegten Geschichte Afghanistans im 20. Jahrhundert wurde die Ruine 2019, also im Jahr 18 der 20-jährigen westlichen Besatzung instandgesetzt und sollte wieder das afghanische Parlament beheimaten. Was jetzt, nach auch im Berliner Außenamt willfährig abgenicktem Doha-Vertrag aus der Amtszeit Trump 1 = ± Auslieferungsvertrag der ± „99% (vorwiegend friedliebenden Menschen)“ des afghanischen Volkes an die Taliban 2 dort geschieht, ist mir nicht bekannt. Die „verbrannte Erde“ bei Übernutzung und Absinken der Wasserreserven Kabuls indes ist auch hier in den Umrissen der ursprünglichen Gartenanlagen deutlich erkennbar.

Mein erster Auftrag von hier brachte mich im Frühsommer 2008 nach Kabul. Die brandschutztechnische Abnahme des in Süddeutschland in Containerbauweise erstellten, dann per Frachtschiff von Rotterdam nach Karatschi und von dort per Tieflader über den Hindukusch transportierten, auf dem Campus der deutschen Botschaft dann fertig montierten Dienstwohnungsgebäudes dort: keiner bei meinem damaligen Arbeitgeber wollte das machen. Mich hatte dieses Land schon lange zutiefst fasziniert. Nach Huntingtons „Clash of Civilizations“ und deutscher Exegese des „Kampfes der Kulturen“ schien ein Entwicklungsprojekt vor Ort mit Ausbildung von Fachkräften wie in den 1920ern nach dem 11. September 2001 nicht möglich. Den deutschen Steuerzahler kostete diese Bauweise sicher das drei- bis vierfache eines Vertrauen vor Ort bildenden Baus. Auch eine deutsche steuerbegünstigte „Darulaman-Stiftung“ war beim Wiederaufbau des Palastes nicht wirklich hilfreich. Baulich monumental manifestierte Symbolpolitik, ohne die Menschen dabei wirklich mitzunehmen, gleicht eher einer subtil-autokratischen Machtdemonstration. Das Land selbst in seiner Zerrissenheit und dem Aufreiben zwischen verschiedenen Fremdbesatzungen; 10 Jahre der Sowjets 1979-1989, Implosion, Bürgerkrieg und Anarchie danach, dann 1996-2001 die Taliban 1, 2001-2021 die westliche Besatzung ohne wirklichen Willen, Land und Leuten nachhaltige und langfristige Autonomie und damit einen befriedenden Neuaufbau zu ermöglichen: für einen Wiederaufbau des Palastes unter Bewahrung solcher großartiger „Dekonstruktionen“, wie der verformte Stahl-Fachwerkträger in der Rotunde des Hauptsaals im Obergeschoss fehlten Demut und Zeit in diesen Phasen der immer weiter gehenden Beschleunigung und damit Verdrängung. Das ist dem afghanischen Volk als Letztem vorzuwerfen. Dennoch: man hätte sich für den „afghanischen Reichstag“ mit seiner bewegten Geschichte ein durchaus aufwändiges, behutsames, Spuren dieser Zerrissenheit wie ein Palimpsest darstellendes architektonisches Konzept, ähnlich dem Wiederaufbau des Stülerschen Neuen Museums auf der Museumsinsel in Berlin durch das Büro David Chipperfield gewünscht, wo man auch Einschüsse der Roten Armee im Häuserkampf in den letzten Tagen des 3. Reiches und des 2. Weltkrieges und viele andere authentische Spuren der Zeiten und ihrer vielen Wenden bewahrte und in das neue architektonisch funktionale Konzept integrierte.

Zum schmachvollen Abzug des Westens Mitte August 2021 und dem Ergebnis von 20 Jahren „Aufbauarbeit“ hat auch eine „Enquete-Kommission des Bundestages“ da keine wirkliche Aufklärungsarbeit geleistet. Befindet Deutschland sich in einer ähnlichen schleichenden, und immer wieder unter den berühmten Teppich gekehrten Verfassungskrise wie die US? Wo jetzt in der Amtszeit Trump 2 das Ganze aufbricht? Was indes bedeutet das für Deutschland 2025-2029? Die Frage sei jetzt erst einmal hier nach vorangegangener Hypothese in den Raum gestellt.

„Die afghanische Misere“, wie damals dpa-, jetzt RND-Korrespondent Can Merey 2008 seine großartige Analyse betitelte: sie geht weiter. Die Kinder dort in den beiden Fotos rechts sind mir nicht näher bekannt. Nicht nur ihre Gegenwart und Zukunft war dem Westen als Besatzer dort nie wirklich wichtig. „Du musst die Menschen lieben“ heißt eines der Bücher von Oberstabsärztin, Afghanistan Veteranin und fünffacher Mutter Heike Groos (1960-2017). Menschen mit hohem Ethos und entsprechendem Einsatz werden in solchen gefährlich degenerierten Systemen alleine gelassen. „Der ewige Gast“, Can Mereys zweites Buch von 2018 über die schwierige, Nerven aufreibende Einbürgerung seines Vaters, der 1958, lange vor den „Gastarbeitern“ aus der Türkei nach Deutschland kam: auch fingierte „Stadtbild-Diskurse“ aus Kanzleramt und bayrischer Staatskanzlei zeigen, dass man in Deutschland große Probleme mit Kulturkämpfen und darin scheinbar begründeten Fremd-Projektionen hat. Und so den Schoß für so etwas wie eine „subtil faschistoide Autokratie“ fruchtbar hält.

Die Wandansicht aus dem „Great Serai“, einer sanierten Karawanserai, in der TMF das „Afghan Institute for Arts and Culture“, eine Schule für Kalligraphie, Miniaturmalerei, Schmuckdesign, Schreiner- und Holzschnitz- und Lehmputz-Stukkateurskunst neben dem „Double Column Serai“ als Schule und Werkstätten für Töpfereikunst aus dem regionalen Zentrum Istalif in den Shamali Plains, den „windigen Ebenen“ nordwestlich der Hauptstadt installierte, dokumentiert eindrucksvoll rund 150 Jahre Geschichte des Kabuler Stadthauses. Ein Palimpsest, über das ich mehr als nur diesen Satz geschrieben habe. Die Bazaargasse mit dem schiitischen Abu-Fasl-Schrein extra muros, will sagen: am Rande der ursprünglich als „gated community“ in der Nähe des Arg, des Königspalastes für aus Persien von Amir Abdur Rahman in den 1880er Jahren gezogene Elitesoldaten und ihre Familien erstellte Siedlung Murad Khane: die reiche und spannende Geschichte dieses Landes und seiner Vielfalt von Menschen und Dingen wird unter den Vorzeichen des scheinbar endlosen „Kampfes der Kulturen“ nicht wirklich gewürdigt. Im Gegenteil: die Einfalt der Betrachtungen spiegelt sich in Angst-beherrscht projizierenden „Stadtbild-Diskursen“ wider und wieder. Dabei gäbe es so vieles zu tun, was Gesellschaft im Lichte der Aufklärung zusammenbringen und den Menschen irrationale Ängste nehmen würde.

Die Siedlungen an den Berghängen sind wie die Altstadt alle in traditioneller, erdgebundener Bauweise aus Stampflehm auf Bruchsteingründung und luftgetrockneten Ziegeln zwischen rasch nachwachsender Pappelholzausfachung errichtet. Kabul als größtes Flüchtlingslager des Landes weist hier einen informellen Anteil von rund 70 % auf. Sprich: Fast Dreiviertel der Bebauung entsteht ohne Grundstückstitel und ohne Baurecht. Infrastrukturen und Erschließung in den steilen Berghängen sind entsprechend schwierig. Mein Diplomlehrer aus Bern, Prof. em. Peter Degen 12 sagte einst beim Betrachten dieser Fotos mit Bildern aus Bergsiedlungen im Schweizer Tessin im Kopf, wie ähnlich doch viele Siedlungsformen mit menschlichem Maßstab gerade in solch unwegsamen Topographien weltweit seien.

b) Hangzhou / Zhejiang, China

Im Frühsommer 2011 kamen erste Nachrichten und klug extrapolierte Daten zur platzenden Immobilienblase in China in den Westen. Zur Vermittlung zwischen sehr nervösen chinesischen und deutschen Partnern ging ich im November 2011 nach Hangzhou in den reichen Osten Chinas und lebte und arbeitete dort bis Mai 2012.

Auch in Hangzhou ist es die Topographie, die der Stadt ihren besonderen Charakter gibt. Die Lage der 190 km südsüdwestlich von Shanghai, am Beginn des Kaiserkanals gelegenen Provinzhauptstadt von Zhejiang zum seit 2011 als UNESCO-Weltkulturerbe gelisteten Westsee und die Art, wie die Altstadt sich dort an die sanfte grüne Hügellandschaft schmiegt: das ist unverkennbar. Marco Polo soll die heute als „Chinas Silicon-Valley“ geltende, im Großraum rund 10 Mio. Einwohner zählende Stadt als „schönste und großartigste Stadt der Welt“ bezeichnet haben. Andere Schilderungen aus der Mitte des 13.Jahrhunderts beziffern die Einwohnerzahl zu dieser Zeit bereits auf 1 Mio. Einwohner, womit Hangzhou neben Bagdad und Palermo die größte mittelalterliche Stadt der Welt gewesen ist. Dies wird auch einer Vielzahl von damals in Folge der Mongoleninvasion hier dicht gedrängt am Ufer des Westsees lebenden und arbeitenden Soldaten und Flüchtlingen zugeschrieben.

Die rasante Entwicklung der städtischen Überschichtung war 2011 am Ostufer des Westsees am dortigen Rande der Altstadt auch mittels eines von Mike Davis in seinem „Planet der Slums“ 16 geschilderten Phänomens deutlich erkennbar: innerstädtische Armut wurde in China zu dieser Zeit häufig Potemkinschen Dörfern gleich versteckt. Hier ist ein traditionelles eingeschossiges Wohngebiet mit Hofhäusern, im allgemeinen Sprachgebrauch dem mongolischen Wort für Quelle nach als „Hutong“ bezeichnet „in immobilientechnischer Vorzugslage“ großräumig an der Außenmauer des Gevierts mit Plakaten der neuen Stadtplanung abgegrenzt. Die Tage der hier in der Tiefe des Durchgangs erkennbaren Siedlung sind gezählt.

Die vielen Beschleunigungsphasen von Stadtausbau und Verdichtung hier sind deutlich ablesbar: die Pagode unten links an der Hochstraße stand lange alleine dort mit wahrscheinlich einem Kloster mit mehreren Höfen, drei- bis viergeschossige Siedlungszeilenbebauung aus den 1930 / 40ern daneben, dahinter ein fünf- bis achtgeschossiger Blockrand aus den 1950ern bis 1970ern mit einzelnen 10-15 geschossigen Scheiben, dahinter rechts von der Bildmitte Wohntürme mit 15-20 Geschossen vorwiegend aus den 1980ern / 90ern und ganz hinten dann vorwiegend Bürotürme mit 20-35 Geschossen aus den 2000ern.

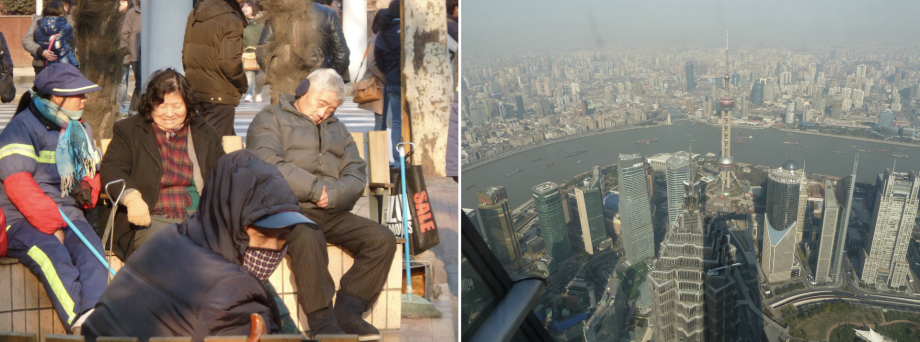

Der sorgenvolle Blick der alternden Gesellschaft in Zhongguo: chinesische Geschichte ist voller häufig sehr gewaltsamer Brüche. Letztlich ist es die rund 2500 Jahre alte Ethik des Konfuzianismus, die das Land und seine vielen Ethnien und Schichten irgendwie zusammenhält. Als ich das Land 1989 von Bali kommend, wo ich meinen 25. Geburtstag gefeiert hatte über die damalige britische Kronkolonie Hongkong dann kurz nach der Niederschlagung der Studentenbewegung auf Pekings Tienanmen am 10. Juni drei Monate lang bereiste, da war das „Reich der Mitte“ rund 20 Jahre nach der Kulturrevolution aus Angst vor Bürgerkrieg oder ähnlichen Wirren völlig gelähmt. Altkanzler Helmut Schmidt sagte aus diesem Grund auch noch 2008: „China ist ein gigantisches Experiment“. 2011/12 war das Land ein völlig anderes als 1989. Und doch war es immer noch dasselbe Land, dieselben Menschen.

Die Abgrenzung der „Demokratie“ vom „Autokratismus“ funktioniert nicht, wenn man nicht die Menschen und ihre Überlebenskunst auch in einer „Diktatur“ würdigt. Die Impression am Rande des Westsees mit Straßenmusikern 60+, der junge Großvater mit dem auch in der Folge der langjährigen staatlich verordneten Geburtenkontrolle der Ein-Kind-Politik hoch behüteten Nachwuchs: es geht immer und überall um zum überwiegenden Teil sehr liebenswürdige, in ihren Kulturräumen und den entsprechenden Handlungen und Ritualen tief verwurzelte Menschen. Demokratie sollte die Kunst sein, diese Vielfalt zu würdigen und zu gewinnen.

Die Stadtplanung in Hangzhoubay-West mit dem zwischen deutschen und chinesischen „Partnern“ strittigen Planabschnitt von rund 2,2 Quadratkilometern: „Here is the eco-city and also the city of wisdom“ - „Hier ist die Öko-Stadt und auch die Stadt der Weisheit“ steht unter der Animation der scheinbar grenzenlosen Stadt dort im „Städtebau-Museum“. Rund 30 % der Fläche der neuen Stadt „auf der grünen Wiese“ wurden von vorne herein als Naturschutzgebiet deklariert. Der Ressourcenverbrauch daneben: bei einer Präsentation vor dortigen Planungsbehörden hatte ich ein Zimmer in einem der höheren Geschosse der Hotelscheibe links im rechten Foto. Die Dörfer, die ich im morgendlichen Dunst von oben nah am Ostchinesischen Meer, unweit des Brückenkopfes der 36 km langen Hangzhou-Wan Brücke sah: sie würden alle bald aufgefressen werden durch diese maßstablose Planung. Die Siedlung daneben mit den vielen Kränen zwischen den mit grünen Planen verkleideten, eingerüsteten Wohntürmen: Der Terminus der „lost places“ ist zuletzt recht „modern“ geworden. Nadav Kander, in Israel geborener, in England lebender Fotograf aus Südafrika schreibt dazu: „China ist ein Land, das seine Wurzeln durch die Zerstörung seiner Vergangenheit zu kappen scheint. Zerstörung und Aufbau finden in einem solchen Ausmaß statt, dass ich mir nicht sicher war, ob das, was ich sah, gerade gebaut oder zerstört, zerstört oder gebaut wurde.“ 17

Die Antithese im kleinen, menschlichen Maßstab dazu: eine Einkaufsstraße in Hangzhou gleich welchen Baujahres links und das „Zickzack-Tao“, eine mehrfach gezackte Fußgängerbrücke und beliebter Treffpunkt vieler Jugendlicher am Rand des malerischen, in ganz China berühmten Westsees.

c) Shanghai / China und weiter

Das irgendwie alles überschichtende temporäre westliche Beschleunigungsvorbild stellt sich hier auch in der übergroßen Fassadenwerbung auf dem Kubus hinter der geschwungenen, an Bauten Richard Meiers erinnernden weißen Fassade über dem traditionellen Tempel dar. Der Zeitsprung indes, der aber auch dem komplett diversen Verständnis von „Patina“ in Perzeption von Tradition in Denkmalpflege und Restaurierung und entsprechenden Altersspuren in Ostasien entspricht, bildet sich gleichfalls darin ab. Rechts indes ist der Maßstabsprung der restaurierten, giebelständig zur Gasse ausgerichteten, dreigeschossigen Backsteinsiedlung aus den 1930er / 40er Jahren zu den im Hintergrund die Achse der Gasse aufnehmenden, rund 30 Geschosse zählenden Türmen markant ablesbar.

Ein Nickerchen im größten Gewusel in Shanghais „Downtown Area“ gehört auch zum weiten und schönen Feld der (Über-)Lebenskunst. Von der Aussichtsplattform des World Financial Centers ist Pudong mit der extrudierten Stahl-Glas-Pagode des Jin-Mao-Towers im Vordergrund und der markante Oriental Pearl Tower weiter vorne am Huangpu-Ufer erkennbar. Auf der linken Seite die am gegenüberliegenden Ufer des Huangpu Jiang liegende Bebauung des Bunds aus den 1910er / 20er Jahren.

Im dortigen Peace Hotel sah ich 1989 noch jene legendäre Band, die Jazz-Classics von Glen Miller bis Dizzie Gillespie spielte. Der Bund umfasst ja einige historische europäische Kolonialbauten. Die in Oxford lehrende und forschende Sinologin Julia Lovell bezeichnet auch den ersten Opiumkrieg 1840-42 als so etwas wie den „Gründungsakt des modernen Chinas“ 18. Inwiefern und inwieweit diese oft als Demütigung und versteckte Kolonialisierung empfundene Zeit der Beherrschung und Kontrolle insbesondere der Häfen des reichen Ostens Chinas auch den gewaltigen Drang zum Groß- und Weltmachtstreben des „Reichs der Mitte“ gegenüber dem Westen begründet und wie sich da konfuzianische Ethik weiterhin bemerkbar und spür- und verhandelbar macht: das bleibt weiterhin zu beobachten.

Auch Qingdao , die Hauptstadt der Provinz Shandong, das 1898-1914 ans deutsche Kaiserreich zwangsverpachtete Kolonialgebiet Kiautschou habe ich 1989 mit einer klassischen Annäherung vom Ostchinesischen Meer aus fotografiert. Der Zeit- und Maßstabsprung vom damals das Stadtbild beherrschenden, der „rheinischen Romantik“ nachempfundenen doppeltürmigen Portal der Kathedrale St. Michael zur heutigen Ansicht der Stadt wäre zumal im Zuge postkolonialer Versöhnungs- und Verschwesterungspolitik sicher spannend darzustellen.

Durch einen guten Studienfreund aus Lanzhou, der am Ufer des Gelben Flusses gelegenen Hauptstadt des Gansu-Korridors, der jetzt eine Professur für ökologische / nachhaltige Architektur in Suzhou, dem „Venedig Chinas“ mit seinen UNESCO-Weltkulturerbe darstellenden „klassischen Gärten“ bekleidet, behielt ich immer auch einen gewissen Einblick in das bauliche Geschehen in China. Die Immobilienblase erhält so eine gewisse „zumindest bipolare Transparenz“.

Auch fand ich 1989 noch zufällig einen der beeindruckendsten „Lost places“ aus der Kulturrevolution in der Umgebung von Dali in der im Südwesten Chinas gelegenen Provinz Yunnan. Das Bild eines kleinen buddhistischen Altars in einem nach außen gelegenen, vergitterten Raum, der offenkundig mit frischen Schnittblumen und Inzense ausgestattet in seiner Kargheit noch täglich genutzt wurde als Teil eines verlassenen Klosters, das in der Kulturrevolution den Inschriften auf den Wänden einzelner, solchermaßen entweihter Zellen nach als Umerziehungs- und Konzentrationslager gedient hatte, hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt.

Nancy Waldmann, Reporterin der „Märkischen Oderzeitung“ mit Schwerpunkt auf Polen und die Grenzregion berichtet in einer Sammlung von Berichten früherer Studenten an der Viadrina in Frankfurt / Oder des laut „Neues Deutschland“ „früheren Maoisten“ und nun angeblich „laut im rechten Kanon“ singenden (Ost-) Europa-Geschichtlers und diesjährigen Preisträgers des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Karl Schlögel von einem Geschenk vormaliger Studenten an den Lehrer zu seinem 75. Geburtstag im Jahr 2024. Der Zielort der Exkursion, Zbąszyń, rund 100 km östlich von Frankfurt / Oder sah „in einer kalten Oktobernacht 1938 die erste große nationalsozialistische Deportation von 8000 aus Deutschland abgeschobenen jüdischen Polen, die dort strandeten – mehr Menschen als Zbąszyń Einwohner hatte“.

Karl Schlögel hat mir als „Osteuropa-Geschichtsanalphabeten“ insbesondere die im Feuer russischer imperialer Aggression stehende Ukraine mit seiner „Kunst, Europa im Gehen zu begreifen“ erst näher gebracht. 19

Viele Akteure und Meinungsmacher wie da der Reporter vom Neuen Deutschland von rinks wie andere von lechts und ganz rechts, aber auch mindestens genauso viele in der Mitte scheinen in ihrer „unterkomplexen Geschichtsvergessenheit“ manche lauten Schüsse und näher kommenden Einschläge komplett zu überhören. Spuren vergangener Schönheit und vergangenen Unrechts daran in Steinen, im Putz und im Gebälk indes bleiben genauso lange erhalten wie die „Schrammen in der Seele“.

d) Mumbai / (Bombay) / Maharashtra, Indien

Meine Verbindung und mein Auftrag / meine Arbeit auf dem indischen Subkontinent 12 / 2012 bis 05 / 2013 ist etwas komplexerer und eher privater Art. Dennoch konnte ich auch dort in Elternzeit und Betreuung einer Filmproduktion viele Eindrücke und Spuren in Sand, Asphalt und im Schlamm und staubigem Dreck der Straßen und Wege aufsammeln und festhalten. Mein exemplarischer Blick soll hier auf Mumbai, die alte portugiesische „Gute Bucht“ Bombay in Maharashtra mit seinen bald 30 Mio. Menschen im Großraum und Kolkata / Kalkutta in West-Bengalen und im Anschluss dann auf Dhaka und Feni in Ost-Bengalen / Bangladesch beschränkt bleiben.

Der Blick vom Meer ist auch hier essentiell. Da ich es immer mochte, bis zu 360°-Panoramabilder zu zeichnen, hier also eine Collage von Fotos am Strand von „Seven Bungalows“, einem suburban peripheren Stadtteil von Mumbai. Ein Rundumblick auf einen Slum dort, der Resultat des örtlichen Stadtausbaus ist. Die Fischer und Händler dort ducken sich in ihren Behausungen vor der heranrückenden Stadt mit ihren für sie nicht bezahlbaren Wohntürmen an den Rand des Arabischen Meeres weg.

Peter Bialobrzeski fotografierte 2009 mit seiner Plattenkamera in „Case Study Homes“ 20 die Behausungen des auf dem weißen Sand des Strandes errichteten Slums Baseco in der philippinischen Hauptstadt Manila. Zwischen zwei Containerterminals gelegen ging es ihm primär um die würdevolle Darstellung der Schönheit der einzelnen Heime der Bewohner von Baseco dort in seinen Porträts. Mir geht es auch darum und um den nun erweiterten Dialog mit der „globalen Stadt“ und mit uns in unseren vielfältigen und vielschichtigen Lebensrealitäten hier und jetzt. Um „Stadt- und Landbilder“ und unsere Positionen darin und zwischen den vielen Narrativen.

Der Bulldozer ist da so etwas wie die inzwischen höchst populäre „Kettensäge“. Mindestens 6-8 Mio. der bald 30 Mio. Einwohner der Metropolregion Mumbais leben und hausen informell, also ohne verbrieftes Grund-(stücks-) Recht in „immobilientechnischen Vorzugslagen“. Die Drohung, da „herausgebulldozert“ zu werden ist allgegenwärtig. Neben dem Foto aus dem suburbanen Andheri-West ein Bild aus Santacruz, weiter südlich zum Zentrum von Mumbai hin, wo Wanderarbeiter von den verschiedenen Baustellen für Wohn- und Bürotürme im Hintergrund überwiegend Wellblechpaneele für ihre Behausungen verwandt haben.

Es gab durchaus auch hier Sozialwohnungsprogramme in den 1960er / 70er Jahren. Doch die „Ölkrise“ 1973 und andere Ereignisse änderten immer mehr die globalen Vorzeichen. Und die teuren neuen Wohntürme im Hintergrund auf dem Bild rechts teilen sich letztlich dieselben überlasteten, insbesondere Wasser-Infrastrukturen mit Slums und älteren (Sozial-) Bauten und ihren Bewohnern.

So suchen viele Slumbewohner Wert- und Rohstoffe auch in innerstädtischen Gewässern, die durch Unmassen von Verpackungsmüll quasi zu erstickenden Festkörpervolumen geworden sind. Und die zudem die Meere weiter verschmutzen. Ein Problem der „Masse“, wie auch der große Stadtgeograph David Harvey 21 immer wieder konstatiert. Der Massen von nicht in Verwertungskreisläufen integrierten Plastik-(Müll-) Verpackungen und der Massen von Menschen. Und deren Lenkern, die sich vor diesen Themen wegducken und alleine „Wirtschaftsdaten“ priorisieren.

Aber es gibt auch schöne, geradezu emblematische Hochhäuser, sogar in der Peripherie des Zentrums der Megapolis Mumbai. So wie dieser an die Blütezeit der Moderne nach dem 2. Weltkrieg und Le Corbusiers Spätwerk erinnernde Wohnturm in Andheri-West. Der aber eben auch durch dieselben (Wasser-)Infrastrukturprobleme mit dem umgebenen Stadtraum verknüpft ist.

Das Verwaltungshochhaus auf der linken Seite weiter südlich Richtung Zentrum der Stadt mit den mit filigranen Jali-Gitter-Texturen verkleideten (Lauben-)Gängen, der Flyover, also die Hochstraße und der Wasserturm daneben sind schon klassisch schöne Vertreter regional verwurzelter Architektur. Daneben die von einigen Jahren bis Jahrzehnten Monsun gezeichnete Investitionsruine und der „nach Öko-Tech-Richtlinien“ gebaute „Ambani-Tower“, das mit 173m Höhe „höchste Einfamilienhaus der Welt“ des Großindustriellen Mukesh Ambani und seiner Familie.

Und selbst in solchen eher schäbig anmutenden Straßenansichten wie hier erneut in Santacruz zwischen Andheri-West und dem Zentrum Mumbais gibt es klassische Muster regionaler traditioneller Architekturen zu entdecken. Daneben ein mäßig gefüllter, Männern vorbehaltener Wagen des Regionalzugs. Aufgrund von sexuellen Übergriffen in überfüllten Zügen besonders zur Rush hour werden einzelne Wagons für Männer und Frauen getrennt ausgewiesen.

Ein traufständig zur Straße ausgerichtetes Wohnhaus, wieder in Santacruz mit filigran geschnitzten Balkongeländern und ein Blick auf die Staffelung von eher informellen Ladenfronten für kleine Händler im öffentlichen Bereich der Straße und der insofern eher halböffentlichen / halbprivaten Erschließung der Wohnhäuser hinten durch eine an die Back Alley in Nordamerika und andere lokale / regionale Typologien wie etwa den „Mistweg“ in Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet erinnernde Bauweisen. Staffelungen und Trennweisen zwischen öffentlichem und privatem Raum und ihren jeweiligen Funktionsweisen für die Bewohner und Versorger für den alltäglichen Bedarf sind äußerst vielfältig und vielschichtig ausgebildet.

Der hellblaue Giebel ist das Portal der ältesten Synagoge Mumbais in der dortigen Altstadt, unweit auch vom verborgenen portugiesischen Dorfkern aus der Frühzeit der Megapolis. In der von sephardischen Juden gegründeten und geleiteten Synagoge erlebte ich auch die Sabbatzeremonie mit anschließendem Sabbatdinner mit meiner primär muslimischen Familie und zwei muslimischen Freunden im Team. Wir benötigten Drehgenehmigungen für einzelne (Spiel-) Filmsequenzen von den jüdischen Gemeinden der Stadt. Ein unvergessliches Erlebnis. Daneben noch einmal eine Detailaufnahme der Ladenzeilen in Santacruz, nördlich vom Zentrum Mumbais. Der Banyanbaum / die Banyan-Feige mit dem kleinen, überdachten Altar am Stamm weist auf die Vielschichtigkeit und Vielfältigkeit der irdischen Religionen hier und die sumpfige Küstenlandschaft am arabischen Meer als Stätte der Megapolis hin.

e) Kolkata / (Kalkutta) / West-Bengalen, Indien

Kaum ein Bild vermag den ambivalenten Charakter Kolkatas so einzufangen wie dieses. Man könnte sagen: glänzende, polierte Oberflächen und schäbige, vom Wind und Wetter der Jahre und Jahrzehnte gezeichnete Hütten mit vielfach kleinteilig gestaffelten Nutzungen im Außenraum vereint unter Billboards.

Wäsche wird wie eigentlich überall auf der Welt draußen, hier in Ermangelung von anderen Räumen auf der Straßenseite getrocknet und verschmilzt mit den Texturen der Außenhäute der Häuser. Koloniale Elemente von Bürgerhäusern mit reichhaltig eher im lokalen Stil filigran geschmiedeten Brüstungen werden mit außen installierten Kabelbündeln mit anderen Hütten und Palästen verbunden.

Der fein ausgearbeitete Wechsel an reichhaltigen kunsthandwerklich gefertigten Texturen setzt sich im rückseitigen privaten Innenhof fort, während der hier an einer Hauptstraße gelegen verhältnismäßig breite Trottoir für gleichfalls handwerkliche Dienstleistungen aller Art und der weiteren Versorgung von Bewohnern und Passanten dient.

Über allem wachen auch im größten Dreck eines Bazaars in der Südstadt die auf den Boden geholten Götter oder andernorts, mehr downtown zur Stadtmitte hin Bollywood-Größen und andere Werbeposter, die da scheinbar ungeordnet Auslagen und Fassaden überschichten.

Ein kleiner Ausschnitt zur Dichte der Südstadt im morgendlichen Dunst und die darüber wachenden neuen und teuren Wohntürme, meiner anfänglichen Wohnstatt dort.

Ein schönes, die Ecke mit dem Treppenturm sehr dezidiert ausformulierendes Bürgerhaus an einer Wegbiegung in der Südstadt und ein geschwungener Flachbau weiter downtown. Der auch hier gebräuchliche Begriff „Bungalow“ bezeichnet ja „ein meist eingeschossiges Haus, das verschiedene Dachformen aufweisen kann“, also ein „Haus in bengalischer Art“. Besonders markant ist hier zudem noch einmal das zurückspringende Staffelgeschoss oben, das sich mit seiner blau gestrichenen Giebelseite abzeichnet.

Ein weiterer strahlend weißer, neuer und teurer Wohnturm mit bestehender Bestandsbebauung mit Kabelsträngen außen im Straßen- und Gassenraum. Daneben eine weitere Ansicht des halböffentlichen, teils mit Planen und Girlanden mit den dahinterliegenden privaten Wohnhäusern verbundenen informellen Geschäftsbereichs auf dem Trottoir mit Garküchen und anderen Formen der Nahversorgung.

Müde und abgekämpfte Arbeiter*innen am Feierabend auf dem Weg nach Hause über die den Hoogli überspannenden imposanten Stahlbrücke. Auf dieser anderen Seite des Flusses das wie die ganze Stadt relativ homogen arme Bahnhofsviertel Howrah. Im Morgendunst hier im Hintergrund die imposante stadtseitige Fassade des Bahnhofs. Im Vordergrund am und im Flussufer Anwohner bei der Morgentoilette.

Vom stadtseitigen Brückenkopf aus die ganze Dichte der Stadt und ihrer Räume in einem Bild versammelt. Die Regionalzugstrecke zwischen stadtseitig drei- bis viergeschossigen Wohnhäusern, informellem Bazaar und Uferbebauung auch mit Moscheen und Tempeln im Hintergrund weckt manche Assoziationen an Schilderungen etwa des mittelalterlichen Paris aus Patrick Süskinds „Parfüm“. Die Blumenhändler mit den ortstypischen Girlanden beleben das Stadtbild hier mit den Produkten ihrer aufwändigen Handwerkskunst.

Die Tage des Slums hier auf der Howrah Seite des Hoogli, unmittelbar zwischen Brückenrampe und Bahnhof gelegen dürften gezählt sein. So deutet es zumindest das den Eingang der informellen Siedlung überspannende Billboard an: „Finding peace in 31.000 square feet landscaped greens is easy“. Frieden finden also in rund 2900 Quadratmeter Landschaftsgrün soll sehr einfach sein. Die Idylle der Wohntürme mit diskret bewachten Außenanlagen daneben jedoch ist für keinen der Anwohner*innen hier finanzierbar. Auch die Rikschafahrer bei der Morgentoilette am Eingang einer anderen Shanty-Town-Siedlung werden dann nicht mehr da sein. Die Verdrängung informeller Siedlungs- und Arbeitsformen nimmt im Zuge der beschleunigten Assetisierung der Bodenflächen weltweit immer bizarrere Formen an. Ein Krieg der Reichen gegen die Armen? Vielleicht. Man sollte indes Stolz, Würde und einfachstes Gerechtigkeitsempfinden und Behauptungswillen der Armen nicht unterschätzen.

Das letzte Foto hier aus Kolkata ist auch das Foto über einem Blogeintrag im Münchner Architekturmagazin Baumeister, den ich nach Absprache mit dem damaligen Chefredakteur Alexander Gutzmer 09 / 2014 unter dem Titel „Der Post-Postmoderne Mensch“ dort veröffentlicht habe. Es handelt sich hier um eine Art fortsetzende Replik. Der von oben initiierte Stadtbild-Diskurs fordert eine dezidiertere Auseinandersetzung mit Menschen- und Stadtbildern in einer „globalisierten Welt“ im Um-, Auf- und Abbruch und Art. 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ als unerschütterliche Basis des Zusammenlebens der Bundesrepublik Deutschland und Deutschlands Verhältnis zur Welt „da draußen“ heraus. Diese Welt da draußen ist auch essentieller Bestandteil unseres Inneren.

In ihrem jüngsten Buch „Meine Zuflucht und mein Sturm“ zeichnet die aus Kerala in Südindien stammende Architektenkollegin Arundhati Roy ein „ambivalentes Porträt ihrer Mutter“. Im Gespräch deutet sie auch an, dass 2014 mit der Regierungsübernahme des Hindu-Fundamentalisten Narendra Modi sich viele Dinge in Indien zum Autokratismus hin verschlechtert haben. Die Umweltzerstörung, die Gleichschaltung der Medien, die sie gleichfalls anprangert: 2013 habe ich auch für NGO-online hier einen Artikel aus dem Investigativ-Journal Tehelka übersetzt: „Indien: Der Yamuna - Klagelied auf einen Fluss“ beschreibt die 600 km lange Reise von Autor Atul Chaurasia entlang dieses auch Delhi durchströmenden Flusses von der Quelle im Himalaya bis zur Mündung in die Ganges bei Allahabad, Uttar Pradesh. Ich habe damals nur einen wesentlichen formalen und inhaltlichen Fehler schon im Titel gemacht: es heißt „DIE“ Yamuna. Flüsse werden in Südasien als weibliche Lebensspenderinnen betitelt. Es handelt sich um die Mutter Ganges, die Mutter Yamuna. Und viele mehr, gerade im Ganges-Delta als größtes Flussdelta der Welt. Arundhati Roy, die schreibende Architektin, die trotz immer wieder massiver Anfeindungen weiter in Indien leben will, spricht auch von der Erfordernis langfristiger Denkweisen und prägt darin zudem den schönen Terminus des „ganzheitlichen Dissidenten“. Ein weiterer Begriff, bei dem ich größere Nähe zu ihr als zum Regierungschef dieses Landes hier verspüre.

f) Dhaka / Bangladesch

Die Hauptstadt Ost-Bengalens, das 1971 nach von Indien unterstütztem Krieg zwischen West- und Ost-Pakistan (= Ost-Bengalen) als Bangladesch gegründet wurde liegt im Ganges-Delta nur rund 6 Meter über dem Meeresspiegel. Die in der Agglomeration rund 24 Mio. Einwohner zählende Megapolis Dhaka gilt mit im Schnitt mindestens 34.000 Einwohner pro Quadratkilometer als die am dichtesten bevölkerte Stadt der Welt. Klimawandel und (globale) Wasserkrise beschleunigen da zudem noch einmal Vulnerabilitäten und verringern Resilienzen von Land und Leuten.

Aufgrund von familiären Bindungen war ich mehrmals im Laufe der Jahre von 2010 bis heute in Dhaka und weiter östlich in der Provinz Feni im Lande.

Wasserreichtum als „Fluch und Segen“ eines fruchtbaren Schwemmlandes, das ich öfters auch als „Niederlande in den Tropen“ bezeichnet habe. Hier im Landeanflug über Dhaka im Monsun mit weiten Teilen auch des Stadtgebietes unter Wasser und einem Foto daneben im Randgebiet der Stadt bei Überquerung der Mekna. Die Niederlande dient da als europäischer Vergleichsraum, weil dort auch weite Teile des Landes unter dem Meeresspiegel liegen. Dort hat man aber insbesondere infolge der verheerenden Sturmflut 1953 alle Formen der Einhegung des Wassers und weitergehend des technischen Hochwasserschutzes verstärkt ausgebaut. So, dass ich die Nachbarn im Nordwesten Deutschlands nicht nur scherzhaft öfters als „Weltmeister des technischen Hochwasserschutzes“ angesichts dieser Erfahrung und Expertise bezeichne. Henk Ovink als langjähriger niederländischer Botschafter für Wasser kann dies und mehr eindrucksvoll darlegen.

Bangladesch indes ist weitaus vulnerabler in Anbetracht der Folgen der globalen Erderwärmung und steigenden Meeresspiegeln in seiner dichten Besiedlung ohne technischen Umweltschutz. Die stetige Verschiebung der Salz- und Süßwassergrenze im größten Flussdelta der Welt, dem Ganges-Delta landeinwärts bewirkt zudem schon jetzt eine rasant beschleunigte Versalzung fruchtbarer Ackerböden. Des Bodens, der ja auch Subsistenzbildenden Lebensunterhalt vieler Kleinbauern und Versorgung der unter großem Migrationsdruck stehenden Stadtbevölkerung gewährleisten soll.

Bedrängte, vielfach funktional überschichtete Verkehrs-Infrastrukturen kennzeichnen insofern auch diesen Siedlungsraum. Überfüllte Regionalzüge mit Fahrgästen auch auf den Dächern und an den Außenseiten der Wagons hängend, Gleisräume, die nach Passage der Züge als Fußgängerwege und als Bazaar genutzt werden: alles muss für stetige Mehrfachnutzung ausgelegt sein.

Slums, die unter einer Hochstraße liegen oder besser: die irgendwann von einem Flyover überbaut wurden und daneben die Baustelle eben eines solchen Flyovers im größten Verkehrsgetümmel. Eine gewaltige Herausforderung an Baustellenlogistik und Verkehrssicherheit. Der Eskapismus neuer Wohntürme mit gestapelten Funktionen, aber eher unter Ausschluss des „bezahlbaren Wohnraums“, den sich etwa auch Bauarbeiter hier im Tief- und Straßenbau leisten könnten indes zeigt sich im Billboard des Projektentwicklers „Paradise Development“ und einem im Bau befindlichen Turm im Hintergrund.

Der Gulshan-Lake im gleichnamigen teuren Diplomaten- und Geschäftsviertel dient ja wie jede (inner-) städtische Fläche auch als Ausgleichsraum zur Flächenentwässerung. Einmal hier im Monsun, an einer anderen Stelle in der trockenen Jahreszeit. Trotz dieser überlebenswichtigen Funktion versuchten „findige“ Projektentwickler die Freiflächen des Versickerungsraums in den 2010er Jahren zu erschließen für teure Immobilienprojekte. Sie arbeiteten auch mit medialen Kampagnen, in denen das Vermüllen des Seeufers angeprangert wurde. Sauber abgeschlossene hochpreisige Wohn- und Geschäftsbauten indes hätten dieses Problem ja nicht, wird da impliziert. Kurzsichtige „Stadtbild-Kampagnen“, von denen letztlich nur einige wenige profitieren.

Am Rand der Megapolis, im suburbanen Raum einzelne Ackerflächen, die schon mit Schildern der Projektentwickler besetzt sind. Bauerwartungsland mit entsprechend lange gesicherten Besitztiteln. Ein todsicheres Geschäft für die Immobilienentwickler in Anbetracht des gewaltigen Migrationsdruck auf die so immer mehr in die fruchtbare Region auswachsende Stadt. Die dicht versiegelte Stadt, die damit auch immer mehr Nahversorgungsmöglichkeiten und kostbare, geradezu überlebenswichtige agrarisch genutzte Anbau- und Entwässerungsflächen verliert.

Daneben schon weiter in der ländlichen Provinz Feni ein Bagger, der den Oberboden für die Ziegeleien in der Nachbarschaft abträgt. Gebrannte Ziegel, deren „graue Energie“, die Emissionen bei Herstellung und Materialgewinn von festen Häusern in bisweilen stürmischen Zeiten entsprechend hoch ist. Den einfachen Menschen hier indes, die ihre Häuser notdürftig als Schutzräume gegen Wind und Wetter bauen und ertüchtigen, mag man dies nur bedingt verdenken.

g) Feni / Bangladesch als südasiatische Provinz

Auch der „Rokeya-Tower“ des Projektentwicklers Nokshi in der Provinzhauptstadt Feni, über einem Bazaar der Provinzstadt thronend verspricht da saubere „Stadtbilder“. Er bedient damit auch die Sehnsüchte der vielschichtigen Mittelschichten. Die soziale Segregation und wachsende Ungleichheit von (Lebens-) Chancen indes ist hier genauso gegenwärtig wie im Westen bei uns. Nur: ohne entsprechend besonders nach dem 2. Weltkrieg ausgebaute, letztlich dabei einen gewissen „demütigen Konsens“ der Regierungen zumal im gleich darauf beginnenden Systemvergleich zwischen „liberaler freiheitlicher Demokratie“ und „planwirtschaftlich erzeugendem Kommunismus“ darstellende Sozialversicherungssysteme. Die Bewerbung und Erzeugung solcher „Stadtbilder“ wird so immer mehr zum Glücksspiel, bei dem einige mit gezinkten Karten spielen. Das Scheitern indes führt auch dort für die kleinen Fische zumeist zum Fall ins Bodenlose.

Das kommunale Katasteramt zeigt die ganze Zerbrechlichkeit dieses Glückspiels. Im Brandfall oder Wasserschaden gibt es kein digitales Backup. Sprinklerung oder Brandmeldeanlage ist nicht vorhanden. Sei ein Brandfall also als Anschlag von Menschenhand geplant und ausgeführt, sei er durch Unglück zufällig verursacht: die dann vernichteten Unterlagen wachsen schnell zu größeren Unsicherheiten, Unruhen und weiteren Auseinandersetzungen in und zwischen Nachbarschaften an. Die rasante Beschleunigung aller Lebensumstände auf der Jagd nach Sicherheit und Schutz ist allgegenwärtig. Auch wenn es im rechten Foto eher um die Suche nach Schutz vor dem ersten massiven Regenschauer des Monsuns auf der offenen Straße nach Ausstieg aus dem Regionalbus geht.

Die ersten Regenfälle des Monsun sorgen auch für Überschwemmungen auf den Feldern und langsamem Versickern dann zur Gewährleistung der Fruchtfolgen. Idyllische Bilder, die in der Bestellung der Äcker die harte Arbeit dort kaum wirklich darzulegen vermögen. Letztlich aber basiert dies auf einem gewissen ausgleichenden Einverständnis zwischen Menschen und ihnen dienenden Kulturlandschaften. Einer synergetischen Beziehung zu Zeit und Raum, die einen bescheidenen Nutzwert beinhaltet. Der Boden ist genauso zu hegen und zu pflegen wie der in harter Arbeit ihm die Erträge abhandelnde Mensch.

Die liebevoll verziert mit Reisstrohmatten bekleideten Bungalows im ost-bengalischen ländlichen Raum sind trotz betoniertem, mit Wellblech weiter geschützten Sockel zum Schutz vor Fluten im Monsun fragile Hütten, die aber auch diese fragile Beziehung zwischen Land und Bewohnern und Bestellern des Bodens per se versinnbildlichen. In Anbetracht von zunehmend landeinwärts fortschreitender Versalzung der Böden, progredienter Immobilienentwicklung gerade am Rand der Großstädte Dhaka, Chittagong und Khulnar, aber auch zunehmend in der dicht besiedelten Provinz hier in Bangladesch und allgemein des steigenden Meeresspiegels auch im Golf von Bengalen indes und immer stärker zunehmenden Wetterextremen mit verlängerten und intensivierten Monsunregenfällen ist die Vulnerabilität von Land und Leuten hier extrem erhöht. Entsprechend suchen ja auch viele ihr Glück in den Großstädten und an deren Rändern. Was viele (Land-) Fluchtbewegungen auch allzu häufig zu Teufelskreisen mit zunehmender Vulnerabilität werden lässt.

Die „Abbruchkante“ am Golf von Bengalen, wo das Meer auf das nur wenige Meter höher gelegene „platte Land“ trifft. Das Ansteigen des Meeresspiegels bei fortschreitender globaler Erderwärmung macht Bangladesch zudem zu einem der schon jetzt vom anthropogen verursachten Klimawandel am heftigsten ausgesetzten Ländern der Welt.

Als 2013 der Einsturz der Textilfabrik des Rana-Plaza-Komplexes in einem Randbezirk von Dhaka mit über tausend Todesopfern geschah, befand ich mich auch im Lande. Die Meldungen dort waren andere als im Westen. Der „Systemfaktor“ Textilindustrie, der als Exportindustrie fast 70% des BIP Bangladeschs ausmacht, wird entsprechend dann auch zum Lobbyfaktor der Fabrikanten, die bessere und zahlungskräftigere Beziehungen zu Medien haben. Und die beide anteilsmäßig auch die Immobilienentwicklung steuern. In westlichen Meldungen flammt kurz Empörung über Arbeitsbedingungen in der „globalen Arbeitsteilung“ auf. Diese ebbt aber bald ab. Der bedingungslose Fortbestand dieser vermeintlich „systemrelevanten“ Arbeitsteilung, die aber nicht die Risiken und Gefährdungen der Schwächeren und Schwächsten berücksichtigt, ist letztlich ein gemeinsames Interesse zwischen den oberen Schichten im globalen Norden und im globalen Süden. Verbesserungen etwa des Arbeitsschutzes und bessere Vergütungen und mehr geschehen wenn, dann nur schleichend und eher notdürftig minimiert. Wenn überhaupt.

Auch den Beginn der „Flüchtlingskrise der Rohyngia“ erlebte ich im Herbst 2017 im Lande bei der Familie. Die staatenlose muslimische Minderheit, die im benachbarten, überwiegend buddhistischen Myanmar immer wieder massiven Verfolgungen ausgesetzt ist, floh in gewaltigen Massen über Land oder den Golf von Bengalen nach Bangladesch. „Die Siedlung der Rohingya in der Nähe der Grenzstadt Cox's Bazar ist heute das größte Flüchtlingslager der Welt.“ Das Touristenziel des 120km langen weißen Strandes dort und die größten Mangrovenwälder der Erde, die sich über 10.000 km2 zwischen Bangladesch (6.000 km2) und Indien (4000m2) erstreckenden Sundarbans dahinter, werden aber auch durch andere Landnahmen bedroht: das von beiden Staaten betriebene „740 Hektar große Rampal-Kohlekraftwerk liegt nicht in, sondern genau auf der Linie der Schutzzone für die (Mangrovenwälder) Sundarbans".

Die Wahlen in Bangladesch nach Sturz der Tochter Sheikh Mujibs, des ersten Regierungschefs des jungen, gerade 54 Jahre zählenden Staates, Sheikh Hasina 08 / 2024 finden im Februar 2026 statt. Es wird gesagt, Hasina und ihre Awami League haben das Land „Im Würgegriff der Eliten“ gehalten. Es bleibt zu hoffen, dass größere Stabilität auch und vor allem in ökosozialen und im weitesten Sinne dann auch planetarischen Planungen und Ausführungen erreicht wird.

Synopsis: „Stadtbilder“ und kulturelle Selbstbestimmung

Die hier dargestellten „Stadtbilder“ veranschaulichen, wie groß und ähnlich, geradezu verwandt die planetaren Bedrohungen vielerorts sind. Die Juxtaposition als enge nachbarschaftliche Lage ohne wirkliche Beziehung verdeutlicht das. Veränderungen, vielleicht auch Beziehungsaufbau bis hin zur Bindung indes können nur vom globalen Norden ausgehend erfolgen. Im globalen Süden sind Unsicherheiten und Verlustängste berechtigterweise viel größer. Zudem ist „Grüner Kolonialismus“ bis hin zum geopolitischen Verschwinden des globalen Südens in eingeschliffenen Handlungsweisen bei Rohstoffdebatten und Lieferketten omnipräsent. Der globale Süden unterliegt da der totalen Verdrängung durch den globalen Norden. Er wird „zum Zweck der Aneignung unsichtbar gemacht“. 22

Eine neue Phase „Postkolonialer Selbstbestimmung“ 23 ist somit essentieller Bestandteil des Denkens und Handelns von und im Rahmen planetarisch ausgelegten kulturellen Erbes. „Kolonialität“ 22 macht die Grenzen sichtbar und bestimmt damit auch weitergehende Handlungsweisen. Bei Umbau und Neugestaltung von Regeln, Normen, Richtlinien bis hin zu ganzen Gesetzeswerken in diesen Beziehungen zwischen globalem Norden und Süden indes befinden wir uns erneut an einem Anfang. Kämpfen und arbeiten für etwas indes ist immer ein besser motivierter Akt als diffuses Stochern im Nebel. Planetarisch determiniertes Kulturelles Erbe indes denkt und handelt vom Ende zum Anfang und wieder zurück. 24,25

Man könnte sagen: Leonardo Benevolos globales Standardwerk der „Geschichte der Stadt“ 1 fordert eine Fortschreibung, die die vielen Herausforderungen, denen städtische und ländliche Räume weltweit ausgesetzt sind aufnimmt. Klimaforschung und andere synergetisch transdisziplinär agierende Wissenschaftszweige haben gewaltige Datensammlungen geschaffen und viele emsige Forscher sind täglich mit deren Neubestimmungen und entsprechenden Auswertungen und Lesarten beschäftigt. Die derzeit herrschende Politik indes tut sich in ihrem übersteigerten Festhalten an überkommenen Paradigmen in erster Linie durch Verdrängung, mithin offensives Zurückdrängen dieses Wissens und dieser Erfahrungswerte hervor.

Stadtausbau in die umliegende Umgebung wird top-down von großen, regional bis global aufgestellten Immobilienkonsortien an vielen Orten der Welt bedingungslos weitergetrieben. Ressourcenverbrauch, Carbon Footprint und Uniformität dabei sind gewaltig. Patrick Kaczmarczyk schreibt über das auch von vielen Wanderarbeitern aus den südasiatischen, hier dargestellten Städten und Regionen gebaute „Saudi-Arabien: Die Wirtschaftsmacht in der Wüste“, dass beim Bau von Neom, der 26.500 Quadratkilometer groß geplanten Mega-Stadt im Nordwesten des Landes am Golf von Akaba an der Küste des Roten Meeres jetzt, 10 / 2025 bereits ein Fünftel der globalen Stahlproduktion verbraten werden. Zur Relation der Dinge: die Stadt Berlin erstreckt sich auf einer Fläche von rund 900 Quadratkilometern. Neom als Planstadt soll also ca. Faktor 30 der Fläche Berlins bedecken. Ähnliche Daten zum Stahl- und weiteren Rohstoffverbrauch gab es 2011 zu China, als erste Zahlen zur platzenden Immobilienblase in Zhongguo im Westen erst einmal von zuverlässig nachvollziehbar extrapolierten 64 Mio. leerstehenden Neubau-Wohneinheiten sprachen. Stahl- und Zementverbrauch wurden mir in Gesprächen mit anderen langjährigen Beobachtern und Analysten im chinesischen Immobilienmarkt übermittelt: 2011 wurden 53 % der weltweiten Zementproduktion, 48 % der weltweiten Stahl- und 42 % der weltweiten Aluminiumproduktion in China verbraucht.

"Nachhaltigkeit" und "Ressourcenverbrauch" sollten auch bei solchen Daten besser in ein Verhältnis gesetzt und vertieft erörtert werden. Zumal, wenn es weiter um eine "Ökonomie des Überlebens" gehen soll. Ein Thema, das zweifelsohne mit planetaren Grenzen des Wachstums und ihren entropischen Verhältnismäßigkeiten arbeiten sollte. Und nicht nur mit nominalen Zahlenwerten, deren Bedarfsdeckung global, regional und lokal eher im Ungewissen, ohne wirkliche Bezugsgrößen verschwimmt. In Newsweek schreibt Amira El-Fekki zu Neom, „die größte Baustelle der Welt stelle ein Update auf die Zukunft aus“. Zumindest erwähnt sie einige Themen, die das Projekt der auf 9 Mio. Einwohner ausgelegten Stadt begleiten und erschweren. Auf Stupiddope indes titelt Jesse James, dass im Hinblick auf die „freihändig vergebene“ Fußball WM 2034 „Saudi-Arabiens Neom Himmelsstadion (in 320m Höhe) die Zukunft der Sportarchitektur neu definiert“ . Welche Bilder von welcher Zukunft da jedoch entworfen werden, das sollte zumal im Hinblick auf Infra-, Intra-, Inter- und Trans: Strukturen und die damit verkauften Träume und Illusionen mit uns dazwischen schon kritisch beäugt werden. Zumal auch hier die (Wander-) Arbeiter eigentlich unsichtbar gemacht werden. So wie ja schon bei der Fußball-WM in Qatar 2022 geschehen. Hier nur noch viel weiter geführt. „Kolonialität“, die sich auch im nationalen (Größen-) Wahn gegenüber Migranten und ihrer einmal mehr unsichtbar gemachten Arbeit manifestiert? 22

Globale ökonomische Verwerfungen in diesem Duktus und die „heimischen nationalen systemrelevanten Industrien“: die 2011 schon sich darstellende chinesische Immobilienblase wurde in Deutschland erst in den späten 2010ern / frühen 2020ern eingehender publik und auch medial breiter aufgestellt debattiert. Weil die Pandemie letztlich dann wirklich auch die Krise der deutschen Automobilindustrie und Abhängigkeit von China als Produktions- und Absatzort offenlegte? Welche Formen der Umstellung können hier nun auch greifen? Wie können wir da klüger verfahren, auch, um weitere Themen der Mobilitätswenden anzugehen? „Stellenabbau und Handelskrieg: Ist unsere Autoindustrie noch zu retten? mit Cem Özdemir bei Caren Miosga“: Auch da scheinen viele Debatten erst am Anfang. Cem fordert in seiner klugen schwäbischen (Sozial-) Handwerkermanier zumal in Zusammenhang mit der Stadtbilddebatte, dass die Politik „Probleme nicht nur benennen, sondern auch Lösungswege aufzeigen“ müsse. Adam Tooze titelt auf Surplus: „Chinas Elektrostaat revolutioniert den Klimaschutz - Chinas Energiewende entscheidet über die Zukunft. Das Tempo und der Umfang seiner Elektrifizierung stellt den Westen in den Schatten.“ Trotz allem hier Gesagten auch wegweisende Themen, die er da erörtert. So wie "Die grüne Wende ist eine Illusion" im Januar 2025 auch auf Surplus. Um Helmut Schmidt, den geopolitisch äußerst versierten Altkanzler dieses Landes hier auch nur annähernd zu verstehen mit seiner Bezeichnung von „China als gewaltiges soziales Experiment" 2008, sollte man auch Toozes konstatierten "Chinas großen Sprung nach vorne der letzten Dekaden" gemeinsam damit betrachten. Dazu sollte man sich zumal hier in Europa etwas mit Konfuzianischer Ethik als große, letztlich 2.500 Jahre währende Konstante in der langen und bruchreichen Kulturgeschichte Zhongguos auseinandersetzen und einen besseren Zugang somit auch zu diesem Land und seinen Menschen gewinnen. Max Weber und Helmut Schmidt haben dies getan. Adam Tooze leistet das ja auch hier. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erfordern viel Interaktion und Koproduktion. Davon sind wir derzeit noch weit entfernt. Dahin und zu den entsprechenden Abwägungsprozessen indes müssen wir gerade hier in Mitteleuropa kommen.

Einen einleitenden Essay unter dem schönen Titel „Von den Gegenwärtigkeiten des Nichtvorherbestimmten“ zu Peter Bialobrzeskis 2007 erschienenen Fotoband „Lost in Transition“ lässt Michael Glasmeier mit den Worten enden: „Im Licht der Dämmerung kann das Transitorische umso illustrer erscheinen, sich herausschälen aus der Standortfrage und für den Fotografen verbindlich machen. In dieser besonderen Atmosphäre, die Peter Bialobrzeski sucht und bestätigt, ereignet sich die Selbstgenügsamkeit des urban Diffusen als ein bestimmtes Sagen. Das Transitorische artikuliert sich in der ungebremsten Wirklichkeitskraft der Dämmerung. Wir sehen in diesen stillen, konzentrierten Fotografien Verlorenheit in Übergangsräumen, Übergangszeiten, Übergangslichtern, vertiefen uns in ihre atmosphärische Dichte, feine Genauigkeit, strahlende Präsenz, absolute Gegenwärtigkeit – und wissen, dass es eine Zukunft geben wird.“ 26

Insgesamt scheinen (Immobilien-) Blasen inzwischen geradezu „naturgesetzlich“ abgepuffert zu werden. Schon im Ansatz, zu Beginn der Blasenbildung werden da alle möglichen Auffangmechanismen geschaffen. „Feuchte Alchimistenträume“ vom Perpetuum mobile, wo Finanzmittel immer in endlosen Strömen gegen die Schwerkraft von unten nach oben fließen, oder besser: gepumpt werden? Die KI-Blase, die sich da gleichfalls andeutet: was steht da für wen auf dem Spiel und wie wird es bearbeitet?

Dass die hier dargestellten Juxtapositionen von Stadtbildern nicht statisch festgeschrieben sind: auch das ist hier nochmals deutlich zu betonen. 2014 habe ich noch ganz andere Memory-Zuordnungen in und zwischen „Die (un-)sichtbaren Städte 201_“ und „Die (un-)sichtbaren Städte 201_ - die B-Seiten“ vorgenommen. Beide sind in ihrer Logik und Kombinatorik gültig. Stadtbilder sind per se auch in Palimpsesten im Boden und in Abschriften desselben überschichtet. In diesen Zeiten indes ist viel vertieftere Koordination zwischen Stadt und Land und unseren Beziehungen dazu erforderlich. Auch das soll ja hier weiter vertieft dargelegt werden.

Land als lokale, der Nahversorgung von Städten und Regionen und ihren Bewohnern und Bearbeitern dienende Größe und als Raum von Beziehungen und Bindungen zwischen Menschen und den sie beheimatenden Schollen wird bei ökonomischen Zahlenspielen und BIP-Berechnungen leider auch kaum weiter vertiefend erörtert und berücksichtigt. Das jedoch sollte erfolgen, um überhaupt Aufbruchssignale gegen diese gewaltigen Vorgänge, die letztlich auch in ihrer endlosen Beschleunigung unsere Lebensgrundlagen zerstören, wahrzunehmen. Um dem allgemeinen, inzwischen maßgeblich top-down gesteuerten Leugnen von gewaltigen Um- und Mitweltzerstörungen endlich gemeinsam dialogisch wachsende Bewegungen vor Ort selbst aber verbunden mit anderen entgegenzusetzen. Und damit auch für das Leben auf diesen Böden und die alltägliche Arbeit daran einzustehen. Und mehr. Denn: wie schon gesagt: bei all diesen Themen und den vielen eher verschleppten Transformationen und dafür erforderlichen Diskursen befinden wir uns erst am Anfang.

Der Fluss der Dinge, die immer weiter gehende rasante Beschleunigung des so genannten Fortschritts und die damit einhergehende, top-down gesteuerte Deutungshoheit von „Entwicklung“: da gibt es vieles, um jetzt wieder die physikalische Größe hier einzubringen, was die globalen Wasservorräte im lokalen Rahmen immer weiter austrocknet. „Afghanistans urbanes Wasserdilemma: Warum den afghanischen Städten das Wasser ausgeht?“ tendieren in diesem Kontext dazu, die planetarischen Themen auf lokale und regionale Ursachen zu reduzieren. Multidiverse Polykrisen indes erfordern mittel- und langfristige Lösungsstrategien und multidiverse Herangehensweisen bei der Ermittlung derselben. Zu erschließende Wege, die über kurzsichtige Legislaturperioden weit hinauszugreifen vermögen. „Hybride Kriegsführung“ charakterisiert in diesem Kontext nicht nur den Krieg als beschleunigte Veränderung wie eben auch der massiv mit militärischen Mitteln auf allen Ebenen geführte russische Angriffskrieg in der Ukraine ein eben eiskalt militärisch geführter Krieg in der Begleitung auch von hybriden Formen ist. Resilienz und Widerstandsfähigkeit der im Zuge dieser hybride beschleunigenden (Des-) Informationen solchermaßen in Schach gehaltenen Gesellschaften machen kurz-, mittel- und langfristig angelegte Formen des Widerstands etwa im Rahmen des Aufbaus von eigenen Verwaltungs- und selbstbestimmten Organisationsformen erforderlich. Im globalen Norden und weiterhin auch im Dialog mit den Menschen im globalen Süden. Dafür indes müssen wir, die wir (noch) die Möglichkeiten der legalen Umgehung staatlicher Zensur haben und (noch) offene Debatten führen können, auch die Aktionsformen entwickeln, die maßgeblich auch in viele andere Räume und Nachbarschaften andernorts ausstrahlen. In unmittelbarer kommunaler Nachbarschaft bei uns selbst wie auch in folgenden Schritten zu Nachbarschaften jenseits nationaler Grenzen in und zwischen Europa und dann auch dem globalen Süden. Letztlich geht es um den Willen zur (Selbst-) Behauptung im Strudel von Wankelmütigkeiten, die da top-down über uns ausgeschüttet werden.

„Grenzen des Wachstums“ werden da täglich neu überschritten. Das Buch des Club of Rome von 1972 wird inzwischen in diesen gewaltigen, primär top-down gesteuerten Beschleunigungsvorgängen um Wahrheiten und ihre jeweiligen Deutungshoheiten darum genauso konterkariert und letztlich beiseite gewischt wie ex-NASA-Institut für Erdsystemwissenschaften Chef James E. Hansens präzise Warnungen zur globalen Erderwärmung im US-Senat 1988. Die solchermaßen panisch weitergeführte Globalisierung macht auch nach Doc Hansens Einschätzung heute, 53 Jahre nach Club of Rome und 37 Jahre nach seinem Bericht vor dem Ausschuss für Energie and Natürliche Ressourcen des US-Senats weiteren taktisch und strategisch klugen Widerstand zum Akt erweiterter Selbstbestimmung. Zumal, wenn man Sorge für kommende Generationen trägt. Die Forschungsgeschichte des Klimawandels wird in diesen Turbo-Beschleunigungen exzessiv verdrängt. Ein Morgen gibt es so nur für diejenigen, die diese Beschleunigungsvorgänge und ihre Schübe steuern. Und die kein Interesse an und mit den Menschen auf den Böden der Tatsachen haben. Und per Dekret letztlich die Bindungen auch an verfassungsgemäße Grundlagen kappen. Dem Souverän also zeigen, dass er oder sie als Gemeinschaft nur gespalten und fragmentiert in bedingungslos Angst-beherrschtem Gehorsam zu erstarren haben. Die Blaupausen für diese Vorgänge liefern Trump 2 und Konsorten derzeit in den US. WIR sollten nicht in den immer gleichen Fehler verfallen, diese Vorgänge weit von uns zu weisen und uns so in Selbst-Beschwichtigung verharrend auf den Böden der Tatsachen auszuruhen, während uns dieser Boden, unsere eigene Scholle, die Wohnung, die wir vielleicht gemietet haben, unter den Füßen weggezogen wird.

Commons und ihr Umgang damit vermögen ein Hebel zu sein, um diese Bewegungen auf den uns und unsere Kinder nährenden Böden der Tatsachen zu erwirken. Das Brutto-Inlandsprodukt BIP als Gradmesser für wirtschaftlichen Wohlstand eines Staates vermag dies eigentlich so in solchermaßen gezielt disruptiven Zeiten kaum noch abzubilden. Auch der an der Universität Duisburg-Essen lehrende „Wirtschaftsweise“ Achim Truger fordert auf Surplus, „Die Ökonomie muss ihre BIP-Fixierung aufgeben“, stellt aber sogleich fest, dass in der Praxis und zwischen Politik und Wirtschaft diese Einsicht „kaum eine Rolle spielt“. Resilienz und Vulnerabilität als in solchen Zeiten enorm wichtige, existenzielle volkswirtschaftliche Faktoren stellen sich auch gerade im Umgang mit beschleunigten Formen der Übermittlung und eben Per- und Rezeption von (Un-) Wahrheiten oder eben fahrlässig reduziert die Dinge vereinfachenden Berechnungsformeln dar.

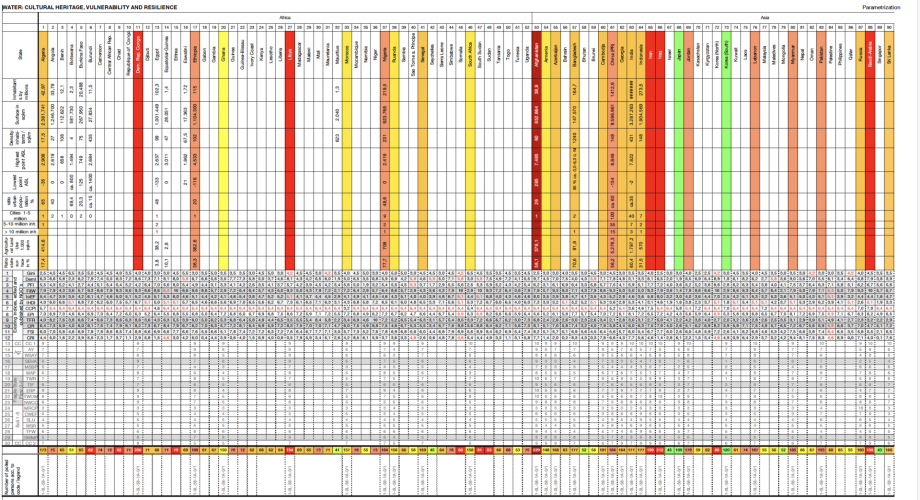

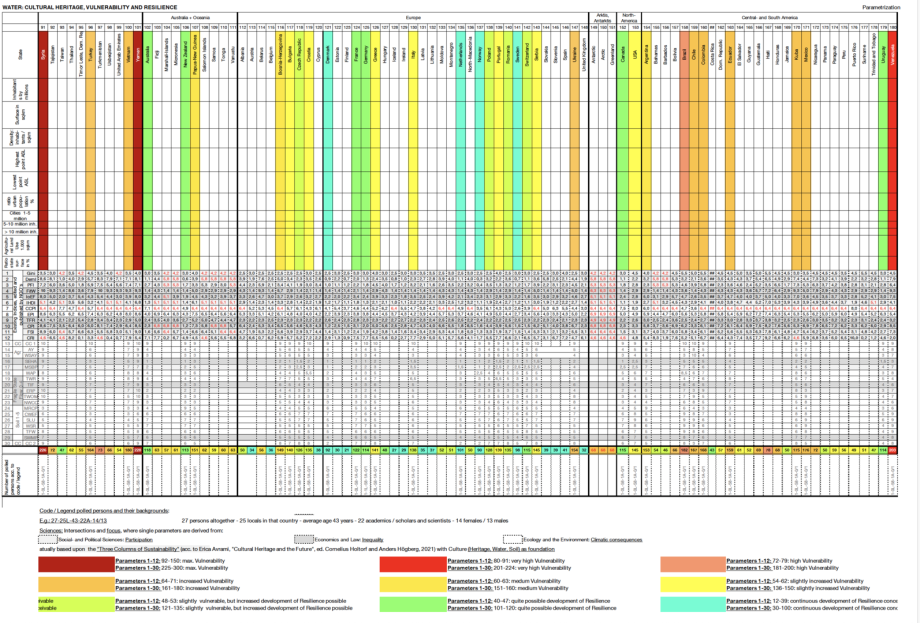

Ende 2022 / Anfang 2023 habe ich so einmal 12 verschiedene globale Indizes, vom Gini-Koeffizient über den „Ungleichheitsbereinigten Index der menschlichen Entwicklung (IHDI)“ bis zum „Klimaschutzindex“ und 18 weitere Parameter, darunter 2 für das Klima per se, 5 für die Böden und 11 für Wasser und seinen Fluss auf eine Parametrisierung für (nationale) Resilienz und Vulnerabilität von damals 179 gelisteten Staaten der Welt umgerechnet. Formeln und Aufarbeitungen dieser Art vermögen viel besser das, was Adam Smith den „Wohlstand der Nationen“ nennt im 21. Jahrhundert abzubilden als das nationale BIP. Dafür jedoch bedarf es weitaus progressiver agierender und transdisziplinär besser kooperierender Wissenschaften. Bisweilen indes macht es den Anschein, dass die verschiedenen Verantwortlichen und Lehrstuhlinhaber*innen eher Angst vor den Schnittstellen zwischen den verschiedenen Wissens- und letztlich auch Erfahrungsgebieten und dem Aufdecken entsprechender eigener Wissenslücken dort haben. Beziehungsweise, dass sie in den alten, letztlich aber zum größten Teil überkommenen Denk- und Handlungsweisen eher die eigenen erforderlichen Sicherheiten verspüren und auch meinen, so transdisziplinäres Vorgehen bei ihren Studenten besser zu kontrollieren zu vermögen. Dies sei ihnen durchaus zugestanden. Es mag paradox klingen, aber: um die Beschleunigung und ihr Übergehen vieler (über-) lebensentscheidender Themen für Demokratie und Gemeinwohl und mehr abzubremsen und somit bessere Plan- und Gestaltbarkeit zukünftiger Entwicklungen zu ermöglichen, müssen WIR eigene Diskurse und Interaktionen schneller verknüpfen und damit auch wirksamer die Themen zusammenbringen und koordinieren.

Auch die vielen symbolpolitischen Handlungen vermögen da derzeit kaum wesentliche Impulse zu geben. Maurice Höfgen antwortet etwa dem Kanzler richtigerweise auf Surplus: „Nein, der Sozialstaat ist nicht aufgebläht.“ Maurice nimmt Angebots- und Nachfrageschock, wie Heiner Flassbeck sie andernorts auf Surplus darstellt gleichsam auf. Nominal- , Reallöhne und Verbraucherpreise indes stellen in ihrer Unverhältnismäßigkeit der Entwicklungen zur gesamtgesellschaftlichen Chancenungleichheit im Rahmen der Dauerkrise / Rezession höchst divers interpretierbare Tatsachen dar. Herr Merz ist da in seinen Grabenkämpfen innerhalb der Union und der Regierung gefangen und haut dann in seiner Unbeholfenheit und Überforderung immer wieder solche eher einfältigen Populismen wie jetzt die rechthaberische Behauptung der Stadtbildthematik, verknüpft mit den Unsicherheiten und Ängsten der Töchter im Stadtraum heraus. Eigentlich geht es aber um andere Ängste und Unsicherheiten. Den Systemverlust ohne Auf- und Umbaukapazitäten.

Ob also der Sozialstaat aufgeblasen oder sonst wie unverhältnismäßig ist, das ist eigentlich nicht die an die KI von Delphi, IFO und andere Wirtschaftswaisen zu stellende Kernfrage, sondern: wie kann der Sozial- und Rechtsstaat die vielen Konfliktlinien und Kampfgebiete, die sich im Lande zu immer tieferen Gräben "wie von selbst" ausheben bearbeiten und wieder Perspektiven und Hoffnung, also auch Wege aus Dauerkrise und Rezession heraus erschließen helfen? Daraus resultiert dann im Zuge der Unübersichtlichkeit der Gefechtsfelder und des jeweiligen Blickfeldes auch die Notwendigkeit von Umbau beider: Rechts- und Sozialstaat und eines tiefgreifenden (kulturellen) Wandels. Der Weg dahin: auch Spitzenpolitiker können bisweilen mit Milliardenjonglagen im Haushaltsdschungel kaum noch wirklich etwas anfangen. Im Gespräch mit Surplus-Gründer und Herausgeber Lukas Scholle entlarvt Maurice Höfgen dann auch „Die Bürgergeld-Lüge: 68 Millionen „Einsparungen" statt Milliarden“.

Die Dinge sind genauso "superdivers" und komplex, wie die Gesellschaft eben immer mehr ist. Die Antworten darauf indes erstarren bisweilen in haarsträubender Einfalt.